“Khun Rong Palad Chu” (2011) Surasawadi Chuachat

(タイ盤DVDで鑑賞、YESASIAなどで入手可能→YESASIA.com、eThaiCD.com)

2011年制作のタイ映画。アユタヤ王朝末期、愛国心から義勇軍を立ち上げた、村の警備隊長の後半生を描いた歴史もの。タイトルの意味は「チュー助役」。

タイ語原題”ขุนรองปลัดชู วีรชนคนที่ถูกลืม”、”Unsung Hero”という英題あり。

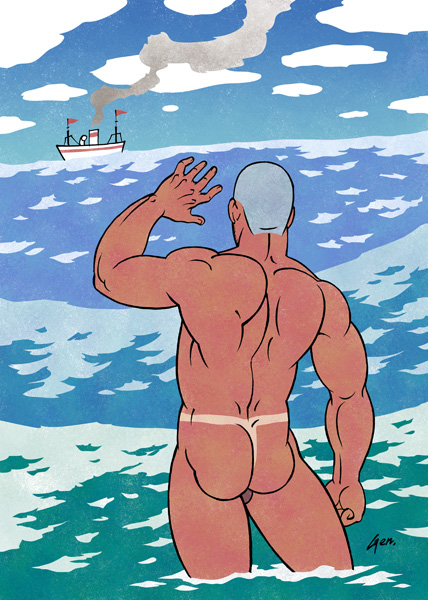

とある海辺。合戦場面のカットバック。そこに血まみれで倒れている男の顔のアップ。

男の心の声が「自分の名はチュー助役。400人を率いて、こうして故郷から遠く離れた場所で死んでいくが、その決断が正しかったのか誤っていたのか判らない…」とモノローグで語り始める。

18世紀中頃、タイのアユタヤ王朝末期。

空に凶兆を告げる彗星が現れ、王が崩御したとの知らせが、主人公チューの村に届く。村の助役で警備隊長でもあるチューは、村長の供をしてアユタヤに赴くが、そこで目にしたのは、後継者を巡って争い合う貴族たちの姿だった。

その争いに巻き込まれたチューは、自分の刀を同胞に向かって振り上げるという、思ってもみなかった事態に遭遇し、また、国のことなど顧みず自分の権力のことしか考えない貴族たちの姿や、忠誠を誓っていたはずの先王の王子たちが処刑される様子を目撃する。

そして遂に、僧衣を纏った出家者の殺害にも荷担させられるに至って、苦しみに耐えかねたチューは、宿舎に火を放って自分もその中で死のうとするが、部下たちに無理やり助け出される。

一方、アユタヤの混乱を見た隣国ビルマは、それに乗じて長年の確執のあるタイへの侵攻を計画する。チューは、この国家存亡の危機にも関わらず、相変わらず権力争いに明け暮れる貴族たちに愛想を尽かし、平民たちに呼びかけて、自分たちの国は自分たちで守ろうと、400人からなる義勇軍を立ち上げる。

ビルマの侵攻が激しさを増す中、チューたちは有事に備えて武術の鍛錬をするが、そこに袂を分かったはずの貴族から援軍の要請が届く。彼らを信用できないチューだったが、国の危機を見過ごすことはできず、支配階級のためでなく家族や国のために、戦いに赴くことを決意するのだが……といった内容。

なかなか意欲的な作品。

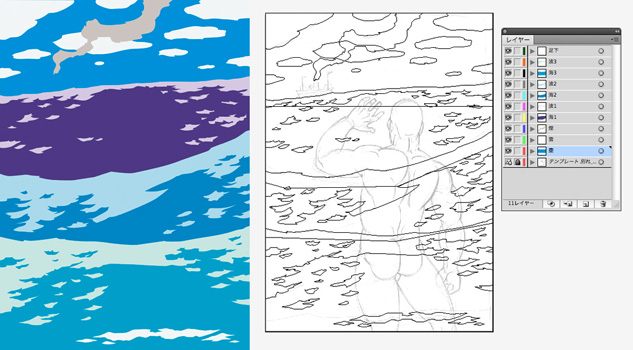

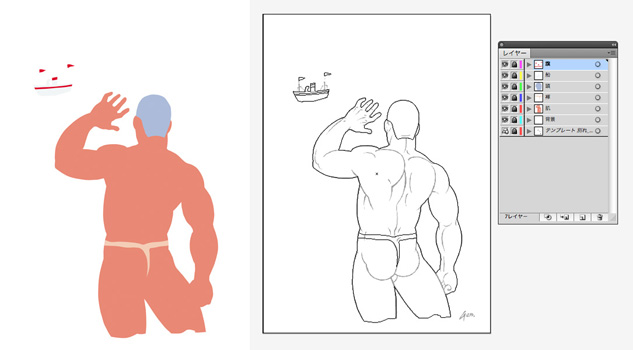

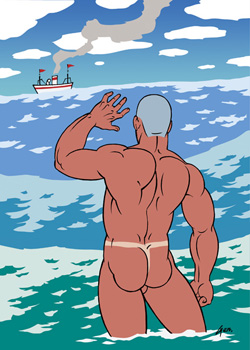

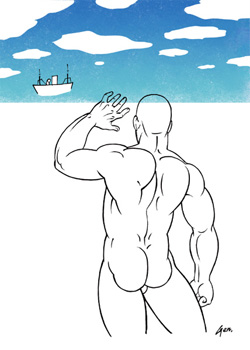

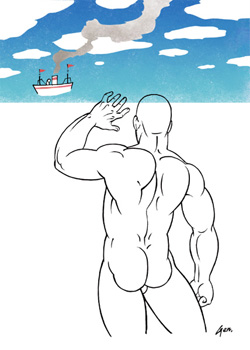

まず表現面が、いわゆる通常の映画ではなく、基本的に全編モノクロで、撮影は手持ちカメラのドキュメンタリー風。そこに要所要所で、血や僧衣のみにキーカラーが入ったり、一瞬ティント着色や低彩度のカラーが挿入されるという作り。

ストーリーは、冒頭から始まる主人公のモノローグに導かれ、エピソードはタイトル付きの章立てで描かれ、《歴史書ではたった二行の記述で済まされる名もない存在ながら、真に国を思って立ち上がった平民たちの悲劇と、それに対する讃歌》というテーマが描かれます。

基本的に、主人公の《思い》がストーリーをリードしていくので、フィクション的な起伏には乏しく、地味と言えば地味な作りなんですが、表現が上手くそれに合致しているのと、主人公の佇まいがいかにも普通のオッサン然としている効果もあり、飽きさせずにぐいぐい見られる感じ。

いちおう合戦場面とかビルマ軍の陣中会議の様子とか、史劇っぽい場面も挿入されるんですが、個人的には、せっかく《個》の視点による歴史というテーマや表現なんだから、いっそパノラミックな視点は完全に廃してしまったほうが面白い感もあり、その不徹底はちょっと残念かも。

クライマックスはわりとセンチメントな描き方で、それ自体に新味はないんですが、それまでフラッシュバック的に挿入されていた画面の数々が、実際はどういう意味を持っていたのかという種明かしなどもあり、同時に、それによってテーマが更に補完される効果もあったりして、そこいらへんは好印象。

また、主人公たちの辿った運命には、やはり胸を打たれますし、更に、マルチ画面を効果的に用いたエンディングも印象的で、後味はなかなかエモーショナルです。

ただし、テーマ的にメッセージ性が強い分、それをプロパガンダ的だと感じる人には向かないかもしれません。表現はアーティスティックながら、テーマ自体はストレートに《愛国心》というテーマを打ち出しており、敵味方や善悪といった構図事態は、割と娯楽映画的なシンプルさ。

そういうわけで、純粋な娯楽性を求める人には、表現面の凝り方や全体の地味さがマイナスかも知れないし、芸術性を求める人には、テーマのシンプルさがイマイチ感になるかも知れませんが、個人的には、一風変わったタイ史劇として、充分以上に楽しめました。

男泣き系が好きな方ならオススメです。

《予告編》

《ソングクリップ》

![レ・ヴァンピール-吸血ギャング団- BOX クリティカル・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31-5NgS6rlL._SL160_.jpg)