しました(^・^)

投稿者「Gengoroh Tagame」のアーカイブ

準備完了

準備中

到着早々

パリ到着

ちょっと宣伝、『ACTINIA (man-cunt)』中編掲載です

9月21日発売の雑誌「バディ」11月号に、先月号から始まった短期集中連載『ACTINIA (man-cunt)』の中編が掲載です。

これに関しては当初からハードめの内容を描こうと思っていたので、当然のことながらこの中編も、けっこうエクストリームな展開になっています。

どのくらいエクストリームかというと、消しゴムかけをしてくれた相棒が、最終ページを見て絶句したほどで……(笑)。

あ、でも今回もエロ度は高いと思いますよ。特に、毛深い野郎の肛虐やSMがお好きな方なら、存分にお楽しみいただけるかと。

でも、相棒いわく「次回が楽しみなような、怖いような……」なんだそうです(笑)。

ま、私自身でこれは「ブッとび系」の作品だと思って描いているので、ついてこれる人だけついてきてください(笑)。

|

Badi (バディ) 2011年 11月号 [雑誌] 価格:¥ 1,500(税込) 発売日:2011-09-21 |

ちょっと宣伝、今月末からフランスで個展をします

今月30日から約一ヶ月間、フランスのパリで個展をします。

そのオープニングに併せて月末から渡仏の予定、マレ地区の書店でサイン会も行います。

期間中にパリにご滞在の方、いらっしゃいましたら是非お立ち寄りくださいませ。

【個展】

ArtMenParis Gallery(パリ、フランス)

2011年9月30日〜11月12日

*予約制のギャラリーです

オープニング・パーティ

2011年9月30日(金)17:00〜22:00

ArtMenParis Gallery

64 rue Notre dame de Nazareth

75003 Paris

phone : 0668201969

website : artmenparisgallery.com

【サイン会】

2011年10月1日(土)15:00〜16:30

会場:Les mots a la bouche(書店)

6 rue Sainte croix de la Bretonnerie, Paris

website : motsbouche.com

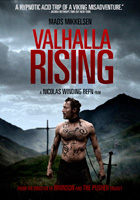

『ヴァルハラ・ライジング』”Valhalla Rising”

“Valhalla Rising” (2009) Nicolas Winding Refn

(米盤DVDで鑑賞→amazon.com)

2009年製作のデンマーク/イギリス映画。監督は『プッシャー 麻薬密売人』『Bronson』のニコラス・ウィンディング・レフン。マッツ・ミケルセン主演。

口がきけない片目のヴァイキング戦士のダークで幻想的な遍歴を描いた、寓意的なコスチューム劇。

主人公は《片目》と呼ばれるヴァイキング風の戦士。多神教のケルト風部族の捕虜であり、鎖に繋がれ檻に入れられ、ときおり闘犬のように他の捕虜と死闘をさせられている。

ある日彼は、隙を窺い反撃に転じて脱走するが、その際に同じく奴隷にされていた別部族の少年も共についてくる。

逃げた二人は、キリストを信仰する戦士の一団(エンドクレジットでは「クリスチャンのヴァイキングたち」と表記)に出くわし、「共に聖地へ戦いに行こう」と誘われる。

二人はこの一団と共に出帆するが、凪で船が動かなくなり濃い霧に包まれる。いっこうに風も吹かず霧も晴れない中、やがて戦士の一人が「これは呪いのせいだ」と少年を殺そうとするが、《片目》はそれを返り討ちにする。

暫くすると、船はいつの間にか真水に浮かんでおり、霧が晴れると、そこはいずことも知れぬ森の中の川だった。

一行が上陸すると、木の櫓が立ち並んだ場所があり、櫓の上にはネイティブ・アメリカン風の装飾品を付けた死体が置かれている。

一同はこの地に、神の征服の印として十字架を立てる。

しかし一人が忽然と姿を消し、彼の持っていた剣だけが見つかる。また、一行が川の上流に向けて出帆すると、どこからか石の鏃の矢が飛んできて、また一人殺される。

いずことも知れぬ場所で謎の敵に囲まれているうちに、一行は次第に狂気に囚われていく。そして、自分たちは既に死んでいるのではないか、《片目》が自分たちを地獄に連れてきたのではないかと怪しみ始め……といった内容。

なかなか意欲的な作品ではありました。

セリフは極端に少なく、登場人物も《片目》を除いては全員名前すらなく、その《片目》ですら、口がきけない彼のことを、捕らえていた部族の者がそう呼んでいたというだけで、実際の名前ではない。

そしてこの《片目》を始め、登場人物のは全員、出自について全く説明がなく、会話や服装などから、各々の立ち位置を何となく想像するしかない。劇中で起きる様々な出来事も、何故そうなったのか、どうしてそのキャラはそう思ったのか、等々、これまた合理的な説明は一切排された作り。

というわけで、一見史劇風には見えるんですが、表層的なものには囚われずに、これはそういったモチーフを使って描いた、一種の寓意劇のようなものだと考えた方が良さそうです。

正直、ストーリーだけを追うと「ワケワカラン」系の内容なので、普通に血湧き肉躍るヴァイキングものとかを期待すると、裏切られること間違いなし。

いちおう私の解釈では、これは「信仰と贖罪と救済の話」だという気がします。

劇中で繰り返し出てくるモチーフに、幻視の中の《片目》の姿というものがあるんですが、その色が最後だけ変わっている理由とか、また、キリストの名のもとに聖地を求めながら、実は富や権力を目的としている戦士たちと、純粋に《片目》を信じてついてくる少年との対比とか、更に、生き残った者と死んだ者の間には、どういう違いがあったのか……などといったあたりに、そこいらへんの鍵があります。

つまりこれは、(ネタバレを含むので白文字で)《片目》にとっては、それまで犯してきた己の「罪」を、我が身を犠牲にして少年を救うことで「贖い」、少年にとっては、ただひたすらに《片目》を「信じる」ことによって、最終的に一人だけ生きのびることができ、故郷にも帰れる約束を得ることで、結果として、《片目》と少年の二人が共に「救われる」という話であり、則ちそれは、キリストとキリスト者の関係に重ね合わされているということ。

そしてそれらを、宗教の名の下に行われる、戦士たちの世俗的な欲望と対比させることで、上辺だけの「信仰」と、本質的なそれとの差異を明らかにしている……というのが、私個人の解釈であります。

全体の雰囲気は、スケール感があって美しい自然描写と、生々しくグロテスクな人間たちの描写の対比や、ポストロック風の音楽の使い方など、ヴェルナー・ヘルツォークの『アギーレ 神の怒り』を思い出させます。

映像はかなり凝っていて、静謐で美麗な絵あり、ホラーそこのけのオソロシイ系ありと、鮮烈で印象的なイメージが多々あって、映像的な見所はいっぱい。

グロテスク要素には、残酷描写も含まれています。

例えば、石で砕かれた頭から脳ミソが見えているとか、ナイフで腹を切り裂いて腸を摑み出すとか。

また、一行が狂気に陥るシーンでは、沼に突っ伏したヒゲモジャのむっさい男を、同じく髭面の巨漢が後から、泥まみれになって犯す……なんて場面も。残念ながら二人とも着衣ですけが(笑)。

というわけで、これは紛れもなく見る人を選ぶ映画。

私としては、自分なりに内容を咀嚼できた感があるのと、美と汚穢が同居する映像的な魅力などもあって、もう一押し何かに欠ける感はあれども、好きか嫌いかなら問答無用で「好き」な作品。

前述した要素がツボにはまる人、そしてヘルツォーク好きの人には、かなり琴線に触れる部分ありかも。

にしても、このニコラス・ウィンディング・レフン監督、過去に見た2本『プッシャー 麻薬密売人』『Bronson』と、今回の『Vaihalla Rising』、どれもこれもスタイルが全く異なるのが興味深い。

今年のカンヌで監督賞獲った新作『Drive』が、ますます気になります。

【追記】2012年9月14日、日本盤DVD発売。

![ヴァルハラ・ライジング [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rwU7oy4KL._SL160_.jpg) |

ヴァルハラ・ライジング [DVD] 価格:¥ 4,179(税込) 発売日:2012-09-14 |

“Rakht Charitra”、”Rakht Charitra 2”

“Rakht Charitra” (2010) Ram Gopal Varma

(インド盤DVDで鑑賞)

2010年製作のインド/ヒンディ映画。とはいえ撮影は主にテルグ語で、テルグ版とタミル版もあるらしいです。ラーム・ゴーパル・ヴァルマ監督作品。

南インドの実在政治家をモデルに、血で血を洗う壮絶な政党抗争を描いた叙事詩的な作品で、無印と『2』の2部作に分かれています。

舞台は南インドのアーンドラ・プラデーシュ州アナンタプール県。

人望の厚い地元政治家が、ライバルの謀略と身内の裏切りによって、人々の見ている前で銃で撃たれ、更に頭を岩石で叩き潰されて殺される。殺された政治家の長男は復讐を誓い、残された父の部下たちと共に、敵の配下を次々と殺していく。

また、都会の大学に通っていた次男プラタープ(これが主人公)も、父が殺されたとの報せを受けて帰郷する。兄は弟に「復讐は自分がするから、お前は学問を続けろ」と諭すが、そんな兄も敵とその一味である警察の手によって惨殺されてしまう。プラタープは怒りに燃え、父と兄の敵である3人を自分の手で殺すと誓う。

その誓いの通り、彼は敵を一人ずつ殺していくが、一番の悪玉の息子で、その所行から悪魔のように怖れられている男が、自分の兄を候補者に立てて選挙に臨む。そして対立候補を全て暴力で排除していき、その魔の手は映画スターから政治家へ転じた大物の身辺にまで及ぶ。

大物政治家はその対抗措置として、プラタープに政界に進まないかと声をかける。彼はいったんは悩むが、例の悪魔のような男が、昼日中に街の娘を誘拐して強姦したにも関わらず、訴え出た警察には相手にして貰えず、娘は焼身自殺してしまったという話を、その被害者の兄から聞く。

主人公は、社会というシステム自体の持つ問題と、銃よりも政治の方が強いと考え、件の大物政治家を後ろ盾に自ら選挙に立候補する……という内容で、ある程度の区切りがついたところで「第2部へ続く」となる。

とにかくバイオレンス描写の強烈さが話題になった作品で、もうアヴァンタイトルの段階から、人は死ぬわ血は飛び散るわ……。で、そこに「ガンジーは『インドの魂は田舎にある』と言ったが、その田舎では暴力の連鎖が延々と続き……」ってな講談調のナレーションが加わって、映画はスタート。

本編に入ってからも、もう次々と人が死ぬ死ぬ。

普通の復讐モノのパターンだったら、父と兄の敵3人を斃してめでたしめでたし…となるところが、この3人も何と映画の前半1時間で全員御陀仏。後半に入っても同様で、何のかんのでバッタバッタと人が死にまくり。

実話を元にしているということもあるんでしょうが、いわゆるストーリー的なヒネリとか起承転結とかは、ほぼ皆無という作劇で、最初から最後までアクセル全開で突っ走る感じ。政治的なパワーゲームとか謀略とかいった部分は、必要最小限のドラマはあるものの、基本的にはほぼナレーションで説明。

でもってこのナレーションがまた、何とも大時代的な口調で「彼はまだ、自分が二度と引き返せない道に踏み込んだことを知らなかった!」とか「ここで物語に新しい人物が登場する!」とかいった塩梅で、最初は何じゃこりゃとか思うんですけど、それが次第に叙事詩的な効果へと転じていくのがスゴい。

そういう具合でストーリーとしては、次々と起きるバイオレントな事件が串団子になっただけみたいな感じなんですけど、その団子も串も特大とでも言うか、凄まじいパワーで押しまくり、弛緩もなければインフレもなく、思わず肩に力が入りっぱなしのまま、気付いたら2時間経過というスゴい作品でした。

役者さんの熱演もそのパワーに一役買っていて、特に主人公プラタープを演じるヴィベーク・オベロイは、インドにしてはアッサリ目のハンサム君ですが、冒頭の平凡な大学生から、復讐に燃えるバイオレントな男、そして冷徹な政治家への転身というキャラクターを、見事に演じています。

というわけで、暴力が渦巻く人間の世界を、その是非や虚しさを説くでもなく、事象のみ淡々と(ってのは視点の話で、描かれるもの自体は淡々どころかギッラギラなんですけど……)綴っていくという、一種の神話的な叙事詩みたいな味わい。

第2部がどうなるかは判りませんけど、いや、こりゃスゴいわ……。

ってのが、1本目の無印を見終わったときの印象でした。

“Rakht Charitra 2” (2010) Ram Gopal Varma

(インド盤DVDで鑑賞)

そして、無印が公開されてから数ヶ月後に封切られた、第2部にして完結編。

第一部で父と兄の敵をとり、政治家としても成功し、邪魔者も悉く排除し、今や怖れるものは何もなくなったかに見えたプラタープだったが、ある日爆弾で命を狙われる。彼は辛うじて難を逃れるが、暗殺の主犯は父の敵として自分が殺した男の息子、スーリヤだった。

いったん地下に潜ったスーリヤを探し出して殺すために、プラタープは配下にスーリヤ周辺の人間を一人ずつ始末していくよう命じる。しかしプラタープの動きを警戒した警視が、まずスーリヤの妻を保護し、それを通じてスーリヤに投降するよう薦める。

警戒が厳しくなったプラタープを暗殺するのは当分困難であり、しかも刑務所に入れば自分の身の安全も確保できると踏んで、スーリヤは自分の復讐を長期戦に切り替えて入獄する。プラタープは自分の政治力でスーリヤを始末しようとするが、それが不可能と判り刑務所に刺客を送り込むが、スーリヤはそれを撃退する。

実はスーリヤは、プラタープに父親を殺された後、残された母や妹弟を守ることを優先して、一度は復讐をあきらめていた。しかしその母や妹弟が、プラタープが関与しているTV爆弾の犠牲となってしまい、以降プラタープを憎み、彼を殺すことだけが生きがいになったのだった。

互いの事情を鑑みて、プラタープはスーリヤと話し合いを試みるが、スーリヤの意志は頑として変わらない。そして、獄中で何もできないかに見えたスーリヤだったが、獄中で彼の話を聞き、彼に心酔するようになった仲間の助けや、打倒プラタープのため彼の立場を利用したい対抗政党の思惑も絡み、それはやがて、彼の妻をも巻き込む大きな動きになっていき……といった内容。

第2部を見て、な〜るほど、こう来たかぁ…と、まず感心。

第1部で主人公プラタープが、暴力の被害者から復讐者を経て冷徹な政治家へと変身していったのを踏まえ、第2部にはまるで第1部前半のプラタープの写し身のようなスーリヤというキャラクターを出し、その二人を拮抗させる。これは上手い。

見ているこっちとしては、最初は第1部の延長線上でプラタープに心情的に寄り添って見ているのだが、スーリヤの背景が明らかになっていくと共に、必然そちらの方にも感情移入してしまう。

そうやって見続けた結果、善悪という定規は完全に喪われ、残るは、いったいどうすればこの憎しみの連鎖を止められるのか、二人の主人公をそこから解放できるか、観客自身で考えざるを得なくなる。

DVDのジャケットには、無印も『2』も共通して、キャッチコピー代わりの2つのエピグラフが記載されています。

1つはマハトマ・ガンジーの「『目には目を』は、やがて全世界を盲目にする」という言葉。もう一つは『マハーバーラタ』からの「復讐は最も純粋な感情」というもの。

この2つの矛盾をどうやって解決するか、それを観客自身に考えさせるというのが、おそらくこの映画の最も大きなテーマであり、映画の最後に監督から観客へ向けて、そういったメッセージが字幕で出されます。普通はダイレクトにこういうことをされると、いささか鼻白んでしまいそうなところを、この構成でドラマを見せられた後だと、それも素直に受け止められる気持ちになる。

そういうわけで、実話に基づく現代のドラマを描きながら、そこに神話的な普遍性を持たせ、叙事詩のように描く(実際、挿入歌の歌詞には「現代のマハーバーラタ」という言葉が出てくる)という点では、実に見事な構成。プラタープとスーリヤのエピソードを意図的に重ね合わせているのも、いかにも叙事詩的で効果大。

全体を通じての力強さも文句なしで、意欲的な力作として申し分ないと言えると思います。

ただ惜しむらくは、ひたすらエクストリームなエピソードの連続だった第1部に対して、第2部は謀略やパワーゲームや暗殺といった、より論理性や緊張感やサスペンスが必要とされる内容なのに、ナレーションとムード映像に頼った演出ではそれを保たせられず、あちこち弛緩してしまっているところ。

ぶっちゃけこのラーム・ゴーパル・ヴァルマという監督は、演出のパワフルさや映像の外連味は良いものの、ロジカルにしっかりくみ上げていく演出の基礎力は、正直あまりないと思います。本来ならサスペンスフルにハラハラドキドキの展開で見せなければいけない部分を、馬鹿の1つ覚えみたいなスローモーションだけで押し通したりするのが、ちょっと「あちゃ〜……」な感じ。

とはいえ、第2部のもう一つの要である2人のキャラクターの激突に関しては、第一部同様に好演のヴィベーク・オベロイに加えて、タミル映画のスターであるスーリヤが、そのハンパない目力を生かし切った負けず劣らずの好演なので、思い切りエモーショナルに盛り上がります。

またサポートロールの、プラタープの妻役のラディカ・アプテ(?)と、スーリヤの妻役のプリヤマニが、ここぞという場所でしっかり好演して盛り上げてくれる。

そういったエモーション面で、ドラマや演出の弛緩部分を補完してくれるので、ギリギリ全体の力強さが持続できている感あり。

まあ何と言っても重いテーマですし、明るく楽しいシーンなんて1部2部通して2、3箇所あるかないかだし、ましてやインド映画的な歌舞なんて皆無に近い(BGM的な挿入歌意外は、結婚と祭りの場面でちらっと踊りがあるくらい)内容ですけど、とにかくパワフルさは太鼓判。

2部の個人的な評価はちょっと辛めになってしまいましたが、それでも見て損はない力作であることは間違いなし!

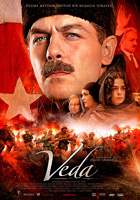

“Veda”

“Veda” (2010) Zülfü Livaneli

(トルコ盤DVDで鑑賞→amazon.com)

2010年製作のトルコ映画。トルコを代表する大音楽家であり映画監督でもある、スリュフ・リヴァネリ監督作品。タイトルの意味は「farewell (さらば)」

近代トルコ建国の父、ムスタファ・ケマル・アタテュルク(ケマル・パシャ)の生涯を、幼馴染みの側近Salih Bozok(サリフ・ボゾク?)の目を通して描いた作品。

1938年のイスタンブール。ドルマバチェ宮殿でアタテュルクは危篤状態にある。アタチュルクの幼馴染みであるサリフは、彼が死んだら自分も殉死すると誓い、テッサロニキで共に育った少年時代から、現在に至るまでの彼との思い出を、残す自分の息子に宛てる手紙として綴り始める…といった内容。

死の床にあるアタテュルクを見守るサリフの姿と、テッサロニキで過ごした少年時代から青年期、壮年期に至るまでを交互に配し、イタリアートルコ戦争、バルカン戦争、第一次大戦、トルコ革命、イズミール奪還、アタチュルクの結婚などを、点景的に綴っていく構成。

画面等のスケール感はタップリ。

ただしドラマのフォーカスは、歴史劇的なダイナミズムではなく、その中におけるキャラクターの心情などのディテールにあるので、歴史劇的な見応えを期待してしまうと、ちょいと肩すかしになります。政治やパワーゲームといったものよりも、母子関係や三角関係といった、人情劇やメロドラマ的な要素の比重のほうが高い。

にも関わらず、アタテュルクの人物像は理想化された英雄像そのままで、ダーティな部分や人間的な弱みを見せたりはしないので、どうも全体的に「きれいごと」に留まってしまっている感じ。また、タイムスパンを長くとった内容にも関わらず、尺が2時間弱というせいもあってか、アタテュルク以外ののキャラクターも、それぞれ掘り下げ不足の感は否めない。

内容的にはエモーショナルで面白いものの、人間ドラマとして見ると、いまいち薄味で食い足りない感じはします。

ただし映像的な見所はタップリ。

スペクタクル面では、まずスローモーションだけで描く一次大戦の光景が、迫力、スケール感、映像的な面白さなど、実に見事な見せ場に。あちこちCGを交えながら再現された、当時の風景の数々も大いに魅力的。

また、母と息子、悲劇の恋人との出会いと別れなどの、感傷的でエモーショナルな情景など、身の丈サイズの見所も多々あり。クライマックス、幼少時代から晩年までを一気に俯瞰するロマンティックで幻想的な仕掛けは、ちょっと感動的でもあります。

衣装、セット、美術などは、説得力も重厚さも美しさも兼ね備えており、ほぼ満点。

また、監督が大音楽家のリヴァネリだけあって、音楽が巧みに使われているシーンが多いです。

それは劇伴だけではなく、酒場で演奏される音楽と踊り、蓄音機で奏でられるSPレコード、恋人のタンブール(リュートのような撥弦楽器)を爪弾きながらの歌、妻となる女性のピアノの弾き語り、合唱する軍人たち、パーティの歌と踊り……といった具合に、ドラマの要所要所に印象的な音楽を奏でる場面が配されるので、トルコ音楽好きにはそこだけでも大いに楽しめるかと。

私は、見終わってすぐにサントラ盤を探して購入しました。

というわけで、叙事は絵解きで叙情がメインと割り切れば、映像的なクオリティ自体も高く、感動的な場面や史劇的な目の御馳走も多々あるので、モチーフに興味のある方ならば、お楽しみどころは多々あり……といった感じです。

『Veda』の、感傷的で叙情的な美しい主題のテーマ曲。

『Veda』から、レトロな感じのピアノの弾き語り曲。映画ではこれに男性陣(軍人たち)が唱和して合唱になっていくのが良かったんですが、残念ながらCDに収録されているのは女声ソロヴァージョンのみ。