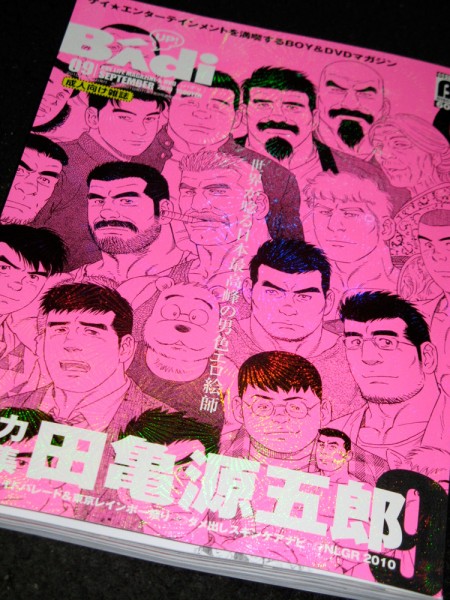

「バディ」9月号が届いたので、件のキラキラ加工表紙はこんなですよ〜、ってな写真をアップ。

事前に想像していた以上に、現物の「ショッキングピンク+キラキラPP貼り」は効果的!

この号、ちょうど裏表紙も東京プライドパレード(8月14日)のPRで全面イラストなので、ちょっと今までのゲイ雑誌にはないイメージになっている感じ。もちろん、過去のゲイ雑誌はイラストの表紙が基本ではありましたが、そういったものとはイラストの方向性自体が異なっているので。何となく、「オカマなテイストのサブカル雑誌」みたいな感じで、新鮮(笑)。

というわけで皆様、一家に一冊、ぜひお買い求め下さいませ(笑)。

Badi (バディ) 2010年 09月号 [雑誌](amazon.co.jp)

投稿者「Gengoroh Tagame」のアーカイブ

ちょっと宣伝、短期連載「長持の中」スタート&掲載号のバディ9月号は田亀源五郎特集です

明日発売の「バディ」9月号から、ショタ系責めマンガ『長持の中』、短期連載スタートです。

話数は、長くても全六回くらいで収める予定。

ゲイショップなんかでは、もう先週末くらいから店頭に並んでいるようで、いつもだと同じ頃に私の手元にも掲載誌が届くんですが、今月はどういうわけか未だ届かず。連休のせいかな?

さて、この『長持の中』(あ、念のため、「ながもちのなか」って読みます)ですが、昔から温めてたショタ系のネタで『おもちゃのくに(仮題)』ってのがありまして、スケッチ・ブログの方にそのイメージで描いたラクガキを何枚かアップしたこともあるんですが、そのイントロ部分をアレンジし直したものです。

主人公の年齢をオリジナルのネタより引き上げた(そのままだとゲイ雑誌での掲載は無理なので)ことと、イントロ部分だけでも完結できるように構成をいじったりしておりますが、基本部分は以前から「いつか描きたい」と思っていたネタなので、自分でも楽しく張り切っております(笑)。

さて、この「バディ」9月号ですが、記事タイトルにも書きましたように、メイン特集が「田亀源五郎」です。

というわけで、ご覧のように表紙イラストも描きおろしました。

![Badi (バディ) 2010年 09月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61pjk5zZBRL._SL160_.jpg) |

Badi (バディ) 2010年 09月号 [雑誌] 価格:¥ 1,500(税込) 発売日:2010-07-21 |

今回、「表紙用に描きおろしのイラストを」という打診があった際に、私の方から「下手にカラーイラストにして、マンガ雑誌や昔のゲイ雑誌の表紙みたいになるよりは、白黒のマンガ絵をデザイン処理で見せた方が『バディ』っぽくて良いんじゃないか」と提案させていただいたんですが、編集さんのご同意もいただけまして、ご覧のようになりました。

というわけで、デザイン処理は完全に雑誌側に「お任せ!」状態だったんですが、仕上がりはショッキング・ピンク! しかも、現物がまだ手元にないので確認できないんですが、ホログラフィみたいなキラキラPP貼り仕様だそうです。

これは私からは出てこない発想ですね〜。良い意味で事前の想像が裏切られて、嬉しい驚きでした。

というわけで皆様、この「バディ」9月号、ぜひゲットしてくたさいませ。

Rainbow Arts 11th Exhibition 2010のご案内

毎年恒例、セクシュアル・マイノリティのアートグループRainbow Artsによる夏の作品展が、今年も無事開催されるそうで(何ともう11回目!)、ご案内をいただいたのでご紹介いたします。

アートを見るのを好きな方も、表現者の方も、これから何かやってみたいという方も、この機会にぜひ足を運ばれてはいかがでしょう?

以下、いただいたご案内からの引用となります。

Rainbow Arts 11th Exhibition 2010

Rainbow Artsは、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー/トランスセクシュアル)をはじめとするセクシュアル・マイノリティのアートグループです。年1回夏の作品展を中心に、活動をしています。

イラスト、絵画、立体、映像、写真、工芸、音楽、パフォーマンスなど、作品ジャンルもキャリアも多彩なアーティスト達が、自由に参加しています。

LGBTの交流の場としても、出場する人、観に来てくれる人、みんなが楽しめるアートの祭典です。

日時:2010年7月24日(土)〜7月31日(土) 10:00〜20:00

7月24日は16時開場、オープニングパーティーあり

7月31日は13時よりクロージングパーティー、17時終了

開場:全労済ホール スペース・ゼロ

東京都渋谷区代々木2-12-10 全労済会館B1

入場料:無料

WEB:http://www.rainbowarts.info/

出展予定アーティスト(ABC順):

武裸奴、藤島茂雄、月槌と一角、はる、HiDE、日下田治久、Isee.、jiro、楓、加瀬世市、克、Kenji Ishii、KENTO、Кэнъя Симидзу、K.I、小林 世界、kow、正、nama、Noe、Re:Creation 日向燦太、Reo、サトルちゃん、シャム子、SuGuRu、龍谷 尚樹、飛助、鶴羽正高、安貴之、Yosuke、悠、悠次郎、Yuki Nishimura

気になる未公開映画予告編あれこれ

“Valhalla Rising”

マッツ・ミケルセンが隻眼で唖のヴァイキングを演じる、デンマーク/イギリス合作映画。

イギリス盤DVDとBlu-rayが出ているのを確認済み。どうせならBlu-rayで見たいので、やはりBlu-rayプレイヤーもマルチリージョン機を導入すべきか、真剣に悩み中(笑)。

“Janosik”

愛しのミハウ・ジェブロフスキー様が出演している、ポーランド/スロバキア/チェコ合作映画。東欧版ロビンフッドのような、義賊伝説を映画化したものらしい。

ジェブロフスキー様は髭モジャだし、何としてでも見たい……と調べたところ、(おそらく)ポーランド盤のBlu-rayとDVDを発見。しかし、私が以前利用していた、英語表記のあるポーランドの通販サイトは、久々にページを開いてみたら消滅してしまった模様で、ぐっすん。

YouTubeでは、ミハウ・ジェブロフスキーのインタビュー動画も発見。

……ま、ポーランド語なんて、ナニガナンダカサッパリワカンナイんだけどさ(笑)。

“Centurion”

前にここでも予告編を貼りましたが、2世紀の初め、ブリテン島でピクト人に敗れたローマ軍団の生き残り7人が、囚われの将軍を救出するアクション・アドベンチャーっぽい映画の、予告編第二弾がアップ。

前のと比べると「へへへ、血がいっぱい出ますぜ〜」みたいな仕様になっている感じなので、ますます楽しみに。少なくとも、セミヌードの野郎ボンデージがあることは確かだしね(笑)。

『アバター・オブ・マーズ』

![アバター・オブ・マーズ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61CPEYWFJtL._SL160_.jpg)

『アバター・オブ・マーズ』(2009) マーク・アトキンス

“Princess of Mars” (2009) Mark Atkins

前に予告編を紹介した、エドガー・ライス・バローズの古典SF「火星シリーズ」の第一作、『火星のプリンセス』のアメリカ製Vシネ版。

ヒット作『アバター』のバッタモンっぽい邦題になっていますが、実際『アバター』のイメージソースにはバローズ作品があるそうで(肝心の『アバター』見てないんで、よーワカランのですが)、この邦題もそこそこ理由はあるんだとか(笑)。

で、前にも書いたように制作が、B級バッタもんビデオ映画専門のアサイラムだっつーんで、かなりオッカナビックリだったんですが……意外とマトモでした。

原作では、主人公のジョン・カーターは南北戦争の南軍の士官で、ちょっとスピリチュアルな感じの精神移動で火星へ行くんですが、それを現在の中東で闘っているアメリカ人兵士という設定に変え、精神移動も一応科学っぽいガジェットを噛ませつつ、行き先も我々のいる太陽系の火星ではなく、もっと遠くの別の太陽系の「火星(マーズ)」にアレンジしてあります。

火星に移動した後のストーリー展開は、基本的には原作を踏襲。まあ、かなり大幅に省略されて刈り込まれていますし、一つ原作にない大ネタもあるんですが、それでもまあ、全体としては原作に沿っていると言って差し支えない範囲ではないかと。

はい、褒められる要素ここまで!

いくら「マトモ」だっても、それは単に比較論の問題で……ぶっちゃけ映画の出来の方はというと……いやそのなんだ、まあ予測通りの安さと言うか酷さというか……(笑)。

とにかく、よっぽどバローズ愛や腰布男愛に溢れている方でもないと、マトモには見ていられないかと(笑)。

演出はというと、背景やセットがいらないバストアップと、粗の見えにくい超ロングのCG切り返しだけで進む、94分が3時間にも感じられるタルッタルのシロモノだし、火星一の美姫デジャー・ソリスは、プロポーションはともかくとしても、アップになると薹が立ちすぎて肌の弛みが目立ちまくりだし、4本の腕を持つ巨体のはずの緑色人は、フツーに人間サイズで腕も二本、露手している顔だけが特殊メイクで、あとは腕の先から爪先まで衣装でしっかりカバーされてるし……。

でも、そーゆーのをニッコリ笑って許せる方なら、もう大丈夫!

火星の住人が全部合わせても20人もいなさそうだとか、ただの窪地を闘技場だと言い張る強気さとか、火星の大気製造工場の内部が、どっかの浄水場か廃工場にしか見えないとか、マヨネーズの容器ですかってな虫とか、「もう、何が出てもぜんぜん気にしないもんね、私の心は宇宙より広い!」ってな気分にさせてくれます(笑)。

因みに、一緒に鑑賞していた、バローズ愛も腰布男愛も持ち合わせていない相棒は、もう退屈さに死にそうになってました。

主演の腰布男は、アントニオ・サバト・Jr。名のある俳優さんのご子息らしい(相棒がそんなこと言ってました)んですが、私は浅学にしてお父君のことはよく知らず。

まあ、マスクも身体も、そう悪くはないです。肌のタトゥーが変に悪目立ちしてますが、まあ今どきのアメリカ兵なら、それもリアルってもんだし。

火星に着いたときには全裸で、それから腰布一枚で、首輪はめられて鎖で引きずり回されるあたりは、そこそこそそる感じなんですけど、残念ながらわりとすぐ服を着てしまうし、それ以上の責め場とかもなし。

ま、そーゆーわけなんで、私同様に物好きな方のみ、どうぞ(笑)。

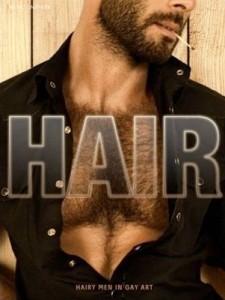

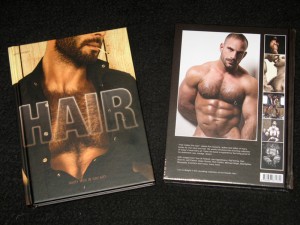

ちょっと宣伝、アートブック”Hair – Hairy Men in Gay Art”に作品数点掲載されました

先頃ドイツの出版社Bruno Gmunderから出た、”Hair – Hairy Men in Gay Art”というアートブックに、作品数点を提供しています。

「ゲイ・アートの中の毛深い男たち」という副題からもお判りのように、体毛(ヒゲも胸毛も腕毛も脛毛も、とにかく全部)の濃い男たちを、写真に撮ったり絵に描いたりしているゲイ・アーティストの作品を集めた写真集&画集です。

裏表紙はこんな感じで、中身も同様にとにかく毛深い男のオンパレード。

写真と絵の比率は、写真の方が多めといったところでしょうか。

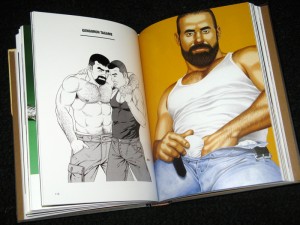

私の絵はこんな感じで、1ページ1点ずつで6ページ。

版元のBruno Gmunderのサイトでも、本の詳細やプレスリリースが見られますので、よろしかったらどうぞ。こちら。

収録されているアーティストは、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアと広範囲で、日本からは私以外にも、市川和秀先生の作品が掲載されています。

今回、私が個人的に特にいいな〜と思ったのは、画家では、抜群の技術で太目な熊パパのポートレイトなどを描いているチャーリー・ハンター(イギリス)や、ベアー系好きに幅広く受けそうなディチューイ・ドゥードゥルズ(ニュージーランド)など。

カメラマンでは、バイカーやトラッシュ、ラフ系のモデルを使って、バイオレンス風味もあるエロティックな写真を撮っているインクド・ケニー(カナダ)、ベア系モデルを使って、凝ったシチュエーションの写真を撮っているベアファイター(ドイツ)、タトゥーやレザーなどのテイストの入った、典型的なアメリカン野郎系といった味わいの写真を撮るマイケル・アラゴ(アメリカ)なんかが収穫。

他には、まず大御所のトム・オブ・フィンランド、私が面識のあるところで、フランスのグザビエ・ジクウェル、オーストラリアのピーター・スキロウ、アメリカのリック・カストロ、メールなどで知己のあるところで、ザ・ハン(アメリカ)、ロブ・クラーク(アメリカ)、フランツ&アンドレ(イタリア)など。

前から作品を知っていたり好きだったりというものだと、画家では、ラルフ・コーニッヒ(ドイツ)、マイケル・カーワン(アメリカ)、セップ・オブ・ヴィエナ(オーストリア)、カメラマンでは、ジョー・オッペディサーノ(アメリカ)、デヴィッド・ゴールデンバーグ(イギリス)、トム・ビアンキ(アメリカ)……などなど、総計50名近くの毛深男好きアーティストが集合(笑)。

というわけで、私の作品が好きだという方はもとより、毛深系、熊系、野郎系などなど好きには、かなり充実した内容のアート・ブックだと思います。少なくとも、凡百のメールヌード本と比べると、テイストがはっきり前に打ち出されている分、好みのあう人にはばっちりマッチするはず。

本のサイズは18×23.6センチと、 A5より一回り大きめ。しっかりとしたハードカバーで、フルカラー260ページ、厚みも3センチほどあります。各アーティストの顔写真やコンタクト先などのデータも記載。

残念ながら日本のアマゾンでは扱っていないんですが、アメリカやイギリスのアマゾンで購入可能。とりあえずアメリカに商品リンクを貼っておきます。

“Hair: Hairy Men in Gay Art” (amazon.com)

というわけで、よろしかったらぜひどうぞ!

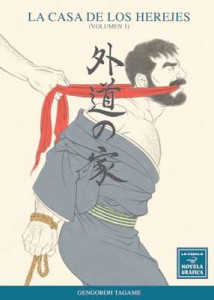

ちょっと宣伝、スペイン語版『外道の家』1巻、発売です

先月末、スペインで『外道の家』の1巻が発売されました。

スペイン語タイトルは“La Casa de los Herejes ~ volumen 1”。

どんな感じなのか、オンラインのスピーチアプリで、このタイトルを喋らせてみました。……こんな感じ(笑)。

herejesというのは、たぶん英語のhereticと同根の言葉だと思うんですが、異教徒とか異端者とかいった意味。casaってのは、カーサ・ミラとかでお馴染みのように、家という意味。というわけで「異端者の家」という感じなので、ちょっと不思議に思われる方もおられるかもしれませんが、外道というのも元来は「非仏教徒、仏道に外れた者」という意味で、それが転じて現在よく使われるような意味になったので、つまりまんま直訳なんですな。スペイン語でもherejesに「人の道を外れた者」みたいな罵倒のニュアンスがあるのかしらん……。

出版社はこちら、Ediciones La Cúpula。

児雷也画伯のスペイン語版単行本を出しているところと同じ出版社で、今ならサイトのトップページに新刊書が並んでいて、私の“La Casa de los Herejes ~ volumen 1”もそこに混じってます。右隣がかのロバート・クラムなのが、なんか嬉しいわぁ(笑)。

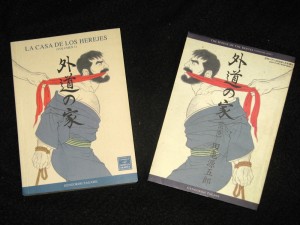

さて、そんなスペイン語版『外道の家』1巻ですが、出版社が送った著者見本数冊が、先週の土曜日に私の手元にも届いたので、中身も含めてちょっとご紹介しませう。

まず装丁ですが、ご覧のように、日本語版と同じようなイメージになっています。ただ、このスペイン語版は左開き(日本語版は右開き)なので、それに併せたのか、表紙イラストも左右反転されちゃってます。……う〜ん、普通するか? イラストの左右反転なんて……。

ただまあ、日本語版の表紙は、私自身で文字組からレイアウトまでデザインしたものなので(実はタイトルロゴの筆文字も、私自信が苦労して書いた文字だったりするのだ)、そのイメージを尊重してくれたのは嬉しいです。で、日本版をデザインする際に私がイメージしていたのが、「日本をモチーフにした本のペーパーバック洋書」というものだったので、こうしてスペイン版が出来上がってみると、まんまそのイメージしていた通りの本になったというわけで、なんだか面白いです(笑)

裏表紙はこんな感じで、やはり日本語版と同様のイメージなんですが、地紋や文字が減ってスッキリしている分、何となく文芸書みたいな味わい。ステキ、ステキ。

背表紙はこんな感じで、これはなかなかカッコイイぞ。ドラゴンのワンポイントも効いている。

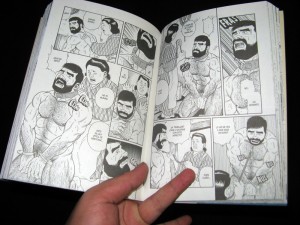

さて、中身の方はというと、当然のごとく、登場人物は皆流暢なスペイン語を喋っています(笑)。寅蔵くん、けっこうラテン系の顔立ちなので(?)、「ムーチャス・グラシアス」とか喋ってても、あんま違和感ないような。…ってホントかよ(笑)。

ただ、前述したように日本語版とは綴じが逆になっているわけで、つまり中身の絵も全部逆版、鏡像になっているわけで……ぎゃ〜、デッサンがあちこち……ひぃ、心臓に悪くって直視できない(笑)。

あ、絵をやっている人間には周知のことなんですけど、一般的に絵って、左右反転させるとデッサンの歪みとかがはっきりするもんなんですよ。だから自分で絵を描く際も、デッサンの狂いをチェックするために、裏から透かして見たり鏡に映したりするんです。

で、まあこの本は全編その状態になっているもんだから、もう眺めていると冷や汗タラタラ(笑)。フランス語版とイタリア語版は、日本と本の綴じを揃えて絵もそのままだったから、こんな冷や汗はかかなくて済んだんですけどね(笑)。

和服のあわせも全て反転しちゃってるので、登場人物全員が死人状態(笑)。

擬音なんかも欧文に置き換わっているんですが、フォントを変えたり日本語の文字をキレイに消去してくれているフランス語版に比べると、このスペイン語版は、正直そこまでの神経は行き届いていないかなぁ、って感じではあります。手書き文字のセリフ(悲鳴とか)が、日本語の文字が反転している上に、欧文が被さるように乗っているので(まあ白フチとかで可読性は全く問題ないんですが)、スペイン人には気にならないんでしょうけど、私なんかはやっぱりちょっと目に付いちゃう感じ。

でも、手書き文字でも、もともと欧文のもの(Gen.ってサインとか、used B.G.M. is…ってヤツとか)なんかは、マメにそこだけ鏡像にならないようにしてあったりするんですけどね。丁寧なんだか雑なんだか(笑)。

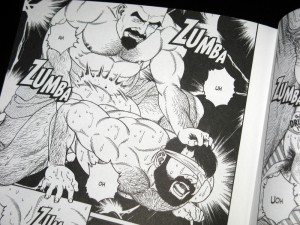

で、そんな擬音とかの中で、ちょっと気に入っちゃったのが、これ。

ZUMBA! ZUMBA! ってヤツ。

この「ズンバ」ってのが、何だか昭和のニューリズム歌謡の造語(城卓矢の「トンバで行こう」とか……ね)みたいだと、1人でウケていたんですが、Twitter経由で、今ホントに「ZUMBA」なるものがあると判明してビックリ。

こんなものだそうです、ズンバ(笑)。

さて、この単行本発売に際して、出版社主催でちょっとしたイベントが、バルセロナの本屋さんで行われたそうです。

どうも、出版社の人とジャーナリストとスペインのアーティストの3人で、トークショーみたいなことをして、本をプレゼンテーションしてくれたようで。

で、編集さんがその会場写真をメールで送ってくれたので、その中から何枚かアップいたしましょう。

向かって一番右の人が出版社の方なんだそうですが、あとは良く判らず(笑)。

最前列に陣取っているのが、「いかにも!」って感じなのが、なんか嬉しい(笑)。フランスでの個展やサイン会でも、真っ先に駆けつけてくれるのは、たいがいこういったタイプの方たち。

ちょびっと女性もいらっしゃいますが、女性比率は日本のイベントの方が高いかも。

Twitterで流行ってるからやってみた

フルスクリーン・バージョンはこちら(フルスクリーンで見た方が楽しいかも)。

ちょっと宣伝、中年リーマン責めマンガ描きました

明日21日発売の「バディ 8月号」に、読み切りマンガ『社畜哀歌』掲載です。

大会社の太目ヒゲ本部長が、上司たちから寄ってたかって責められる内容。不様な姿とか強制裸踊りといった、いじめ/はずかしめ系のSMです。

読み切り短編なので、もう最初っから最後までエロオンリー。哀れな本部長のマトモな着衣姿は、一コマたりともないという潔さ(笑)になってます。

今回は、スケジュール的にちょっと苦労しました。

というのも、私は普段から雑誌に合わせたネタを何本か事前にストックしてあるんですが、この次の「バディ 9月号」で「田亀源五郎 解体白書」なる特集が組まれることが決まりまして、マンガの連載も、その号から新らしい話をスタートさせることになったんですな。

で、その繋ぎとして、この8月号でには一話完結の読み切りものにすることになったんですが、これがちょっと急な話で、しかも「バディ」さん用にストックしてあったネタは、どれも最低でも前後編前提だったものですから、ネタだしそのものに時間がかかってしまって、スケジュールも押せ押せになってしまいました。

まあ、それでも何とか無事に間に合って掲載されたので、ホッとしております。編集さんには、ちょっとご迷惑おかけしちゃいましたが……。

というわけで『社畜哀歌』掲載の「バディ 8月号」、よろしかったら是非お読み下さいませ。

![Badi (バディ) 2010年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QklXd3fPL._SL75_.jpg) |

Badi (バディ) 2010年 08月号 [雑誌] 価格:¥ 1,500(税込) 発売日:2010-06-21 |

それと、前述した次号の「田亀源五郎 解体白書」特集。

つい先日も編集部にお邪魔して、それ用のトークを収録してきたばかりなんですけれど、現在ネット上でも、特集用のアンケートを募集中です。

特集/田亀源五郎 読者アンケート

確か締め切りは26日(ごめんなさい、これはちょっと不確かなので、早めに越したことはないと思います)なので、よろしかったら皆様、ご協力よろしくお願いします。

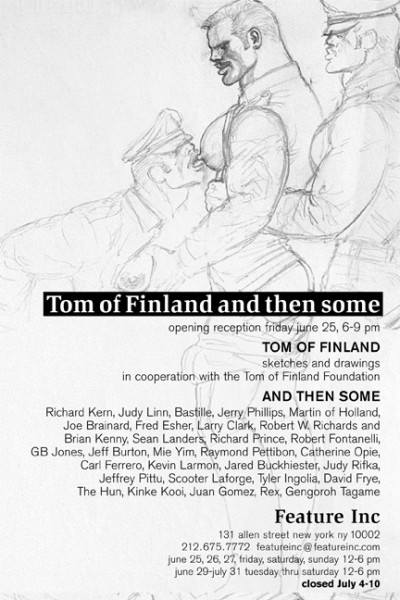

ちょっと宣伝、ニューヨークで開催される企画展に作品数点を出します

今月25日から7月31日まで、アメリカはニューヨーク、ソーホーにあるギャラリーFeature Inc.で開催される、”Tom of Finland and Then Some”という企画展に、作品を数点出品します。

もう、急な依頼だったのでドッタバタ(笑)。

まあこのギャラリーは、もう14年前のことになりますが、”Hung Gurus”という企画展でお付き合いもありますし、オーナーのHudson氏とも面識はあるので、いささか無茶なスケジュールではありましたが、参加させていただくことにしました。額装していない絵をFedExを使って先方のアカウントで送ればいいだけなので、私の方でかかる必要経費は、絵を入れるクリアファイル代くらいのものですし(笑)。

というわけで、期間中にニューヨークに行かれる方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

いちおう展示の内容は、トム・オブ・フィンランドのドローイング群がメイン展示で、それに併せて、次世代の作家たちの絵がいろいろと展示される模様で、私もその中に含まれています。

作家数はかなりの大所帯ですが、私が知っているのは、バスティール、マーティン・オブ・オランダ、ラリー・クラーク、ザ・ハン、レックス……くらいかなぁ。ラリー・クラークだけ異質なので、おそらく私の知らない作家の中には、コンテンポラリー・アート系の人が多いのかも。このギャラリー、普段はゴリゴリの現代美術専門ですから。

というわけで、以下は英文プレスの内容になります。

TOM OF FINLAND AND THEN SOME

opening reception friday june 25, 6 – 9pm

june 25, 26, 27, friday, saturday, sunday 12 – 6pm

june 29 thru july 31 tuesday – saturday 12 – 6pm

closed july 4 – 10

Tom of Finland and then some

Sketches from the archive of the legendary Tom of Finland will once again – its easily been ten or so years – hang on the walls of Feature Inc. Tom of Finland, the artist who took masculine to macho and big to XXXlarge, clocked the butch gay clone phenomenon at its onset and blew it out. His super hung studs, with more t&a than any cheesecaker could aspire to, are packed for action yet also deliver knowing glances and looks that are full of the camaraderie and humor that his vision of a utopian man to man culture was based on.

Tom of Finland, Touko Laaksonen by birth, was born on the south coast of Finland on May 8, 1920. He trained and worked in design and advertising and in 1973, left his job to work full time on his drawings. Between 1978 and 1988, Tom of Finland split his time between Helsinki and Los Angeles; he died of an emphysema-induced stroke on November 7, 1991. This exhibition is made in cooperation with the Los Angeles based Tom of Finland Foundation.

Partnering Tom of Finland is and then some, sexual imagery by a number of other contemporary artists who frequently use sexual imagery in their work. The range is wide, tho less poser/genital display and more twist. Participating artists are: Richard Kern, Judy Linn, Bastille, Jerry Phillips, Martin of Holland, Joe Brainard, Fred Esher, Larry Clark, Robert W. Richards and Brian Kenny, Sean Landers, Richard Prince, Robert Fontanelli, GB Jones, Jeff Burton, Mie Yim, Raymond Pettibon, Catherine Opie, Carl Ferrero, Kevin Larmon, Jared Buckhiester, Judy Rifka, Jeffrey Pittu, Scooter Laforge, Tyler Ingolia, David Frye, The Hun, Kinke Kooi, Juan Gomez, Rex, Gengoroh Tagame.