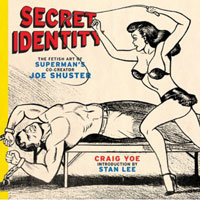

“Secret Identity: The Fetish Art of Superman’s Co-creator Joe Shuster”

ヘテロ系ヴィンテージ・フェティッシュ・アート画集(洋書)のご紹介。

書名からもお判りのように、この本は、誰でも知っているアメコミ由来のスーパーヒーロー『スーパーマン』の生みの親の一人、作画担当のジョー・シャスターが、”Nights of Horror”というアンダーグラウンドなフェティッシュ雑誌に発表した、イラストやマンガを集めた画集です。

まず、何よりかにより、アメリカ的な健全明朗さを絵に描いたようなスーパーマンの、オリジナル・クリエーターが、こんなボンデージ画やサドマゾ画を描いていた……という事実にビックリ。

もちろん私は、そのオリジナル版アメコミの『スーパーマン』は読んだことがないので、実感としては良く判りませんが、それに慣れ親しんできたアメリカのファンにとっては、この画集に収録されているフェティッシュ・アートの数々は、どう見ても「クラーク・ケントやロイス・レーンやジミー・オルセンやレックス・ルーサーが、裸でSMに興じている」としか見えないらしく(……と、解説にそんなことが書いてあります)、そりゃ、衝撃度やお宝感もさぞや大きいんだろうなぁ……なんて思ったり。

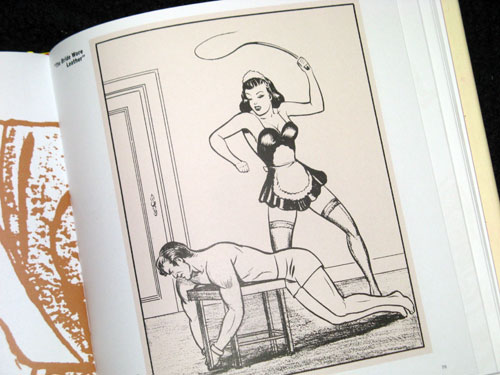

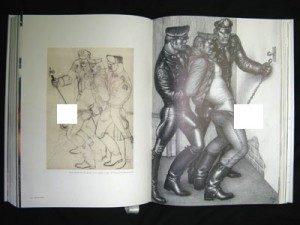

とはいえ、件のアングラ雑誌は、発行されていたのが1950年代ということもあり、絵の内容自体は、現在の我々の目には、ごくごく大人しく映ります。

拘束された裸の男女が、鞭で打たれていたり焼きゴテを押されたりしてはいても、陰部は決して露出しない。絵柄が淡泊で表情もシンプルなせいもあり、性的や暴力的な情景が描かれていても、何となくノンビリほんわかしたムードがあって、時としてキュートで愛らしくさえ見えます。

というわけで、この画集の場合、絵の内容そのものよりも、スキャンダラスな話題性の方が大きい、という感は、正直否めません。

じっさい、同じくヴィンテージ・フェティッシュ・アートでも、ジョン・ウィリーやエネグやエリック・スタントンなんかの作品と比べると、エロティック・アートとしては、かなり薄味ですしね。

ただ、個人的に、この人の描く「マゾ男」には、大きく興味を惹かれます。

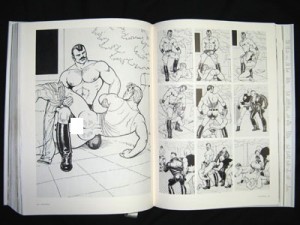

本書の収録作のうち、表紙や上のサンプル画像のような「男マゾもの」の絵は、全体のおよそ3〜4割と、決して多くはないんですが、そこで描かれている被虐者には、世間一般で見られる「男マゾもの」とは、ちょっと異なる特徴があるんですな。

概してノンケ作家さんの描く「男マゾもの」は、美しく強い女性から、侮蔑され虐げられながら、そこにマゾ男は被虐の悦びを感じ、女性を女王や女神として崇める……といった構図が多い。絵画だと、古くはエリック・スタントンから現在では我が国の春川ナミオに至るまで、被虐者の男の「情けなさ」や「みじめさ」が強調されている。

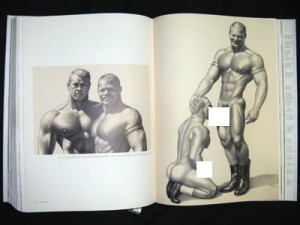

ところが、このジョー・シャスターの描く「男マゾもの」には、それがほとんど見られない。シャスターのマゾ男には、スタントンのマゾ男の「哀れさ」や、春川ナミオのマゾ男の「矮小さ」といった要素は、微塵も見られない。また、フェミナイズによる恥辱といった要素も皆無です。

そもそも体型からして、被虐者の男は皆、筋肉隆々のヒーロー体型ですし、責めを受けているときの表情も、「惨めに泣き叫ぶ」ではなく、「男らしく耐える」風に描かれている。いかにも『鋼鉄の男』と賞される世界的なヒーローの、生みの親らしい作風。

つまり、シャスターの男マゾ絵は、世間的に(おそらく)多勢を占めるであろう、「自らを貶めることに酔うマゾ」とは、明らかに異なっている。画家自身のマゾヒズム傾向の有無や、その指向性については、私は何とも言えませんが、しかし少なくとも彼の描いた絵からは、以前ここで『野郎系パルプ雑誌の表紙絵』について書いたときと同様に、「苦難に耐える自分の男らしさに酔うナルシシズム系のマゾ」の香りが、濃厚に漂ってきます。

それが、私の変態アンテナにビンビン反応するので、こうしてご紹介する次第。

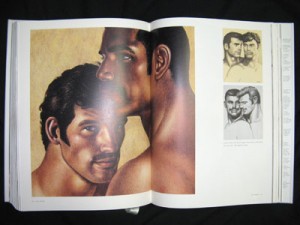

まあ、前述したように、エロティシズムそのものは薄味ですが、例え直截的なエロスは期待できなくても、絵そのものには、サブカル好きの方にウケそうな、ちょっとユルくてキュートな魅力があるし、その絵の雰囲気を活かした、ポップで明るくて品の良いデザインやレイアウトも、実にいい感じ。

約22センチ四方の正方形という、版型のコンパクトさも、本の内容に良く合っています。造本もしっかりしていて、印刷も美麗。ちょっと、ギフト・ブック的なかわいさもあったりして。

あと、作家の生い立ちや、時代背景などを絡めた解説も読み応えありそう(けっこう長いんで、まだほとんど読んでないんですけど)だし、序文がスタン・リー、裏表紙の推薦文はアレックス・ロスという豪華さなので、アメコミに興味のある方なら、資料的な価値も高いかも?

“Secret Identity: The Fetish Art of Superman’s Co-creator Joe Shuster”(amazon.co.jp)

![アラトリステ スペシャル・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GE4BsMBKL._SL160_.jpg)

![レジェンド・オブ・ウォーリアー 反逆の勇者 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/616bQkfpU8L._SL160_.jpg)

![レジェンド・オブ・ウォーリアー 反逆の勇者 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61vRAlfZouL._SL160_.jpg)