“The Legend of Bhagat Singh” (2002) Rajkumar Santoshi

20世紀初頭、インド独立運動のために戦った伝説的な闘士、バガット・シンの生涯を描いたインド映画です。

この、バガット・シンという人物、米Wikipediaによれば、インド独立運動にあたって最も重要な役割を果たした人物の一人とのことですが、正直私は、この映画を見るまで、その名前を聞いたことすらありませんでした。1907年生まれ、1931年没で、アナーキズムと社会主義思想の元に、独立のため武力闘争を繰り広げた人物らしいです。

映画は、バガット・シンが少年時代に英国軍による暴虐を目にしたことや、大学の学友との交流を通じて、次第にインドの独立運動に身を投じていく様子が描かれます。

その合間合間に、いかにもインドの娯楽映画らしく、家族愛や婚約者とのロマンスなども描かれますが、基本的には、硬派な社会派歴史映画といった感じ。

バガット・シンは、独立のためには武力も辞さないという思想の持ち主なので、当然のように非暴力を唱え続けたマハトマ・ガンジーとは相剋もあり、映画ではそういった要素も描かれます。

その中には、英雄視されているバガット・シンが捕らえられ、最終的に処刑される際に、ガンジーなら止めることができたはずなのに、そうしなかったと非難するような描写もあり、これは、ガンジーといえば民衆からは聖人のように受け止められているとばかり思っていた自分には、けっこう新鮮な驚きでした。

映画の内容が内容のため、英語字幕の鑑賞だと内容把握のハードルも高く、自分でもかなり情報を掴み損ねているとは思うんですが、全体的にバガット・シンは、あくまでも悲劇の英雄として描かれ、その武力行使の是非について問うような要素は、あまり見られなかったように思えます。

映画から受けるバガット・シンのイメージは、何となくマイケル・コリンズと通じるものがあり、映画全体のイメージも、ニール・ジョーダン監督の『マイケル・コリンズ』を、パワーゲームの要素や善悪の観点を、もうちょっと大衆娯楽的にシンプルにしたような感じがしました。

特に、善悪の描写に関しては、イギリス側の暴虐などが、誤解を恐れずに言えば「水戸黄門」とか「暴れん坊将軍」的な、いわゆる絵に描いたような絶対悪なので、ここはいささかシンプルに過ぎるような気はしました。講談小説とかならともかく、20世紀以降を舞台にした歴史映画としては、ちょいと視点が偏りすぎのきらいがあります。

ただ、大河ドラマ的な見所としては、ストーリー的な面白さも、物量的なスケール感もたっぷりあり、大いに楽しめる出来映えです。

インド映画につきもののミュージカル・シーンも、それが劇中劇だったり抵抗運動歌として処理していたりと、話のシリアスさから浮きすぎないように(とはいえ、ヒーローとヒロインが風光明媚でロマンチックな場所で、互いに愛を歌いあい踊りあうといった、インド映画的な「お約束」シーンも、もちろんあるんですけどね)、上手い具合に配慮されている。今や大御所の感のある、A・R・ラフマーンの音楽も、いつもながら民族的な土臭さとキャッチーなポップさが上手く同居していて、聴きごたえあり。

主演は、アジャイ・デーヴガン。

前回の記事で、インド映画の主演男優の顔は、どうにも苦手なタイプが多いといったことを書きましたが、この人も例外にあらず(笑)。

ただ、『ミモラ 心のままに』の時と比べると、今回はシーク教徒の役なので、つまりヒゲがある(笑)。特に前半は、フルフェイスのモジャモジャ。後半は口ヒゲだけになっちゃいますけど、個人的にヒゲは、フルフェイスで30点、ムスタッシュで10点アップという感じなので(笑)、割とカッコ良くは見えました(笑)。

演技の方も、静かで内向的な役だった『ミモラ』のときとはうって変わって、思想的にも肉体的にもパワフルな悲劇のヒーロー像を、実に力強く演じていて、大いに説得力あり。

ヒロインは、これまたインド映画の例に漏れず、実に美人なんですけど、役柄的な重要度が低いせいもあって、あまり印象には残らず。

さて、実はこの映画、私的にはもう一つ、大いに見所がありまして。

ま、ぶっちゃけ、毎度おなじみの「責め場」なんですけどね(笑)、その責め場が、質も量も実に充実している(笑)。

まず、最初の見所は、少年時代のバガット・シンが、イギリス軍による民衆への暴虐を目撃するシーン。

まず、最初の見所は、少年時代のバガット・シンが、イギリス軍による民衆への暴虐を目撃するシーン。

これ、パブリックな場でのフロッギングなんですな。村の広場で、幾人ものインド人男性が、かたやウィッピング・ポストに縛られ、かたや地面を這わされながら、ビシバシ鞭打たれている。

縛られている方は、上半身裸で尻も丸出し、這わされている方も、上半身裸で足蹴にされながら鞭に追い立てられ、そして周囲にも、刑を受けた後の被虐者たちが重なり合っている……ってな場面を、いかにもインド映画らしく、往年のスペクタクル映画を想わせるスケールで見せてくれます。

同様の見所は後半にもあり、今度は捕らえられた活動家たちが、イギリス軍の拷問部屋で責められるシーン。

上半身裸の男たちが、天井から逆さ吊りにされ、壁に磔吊りにされ、殴られ、鞭打たれ、それを他の被虐者たちが、怯えて見守る。で、これまたスケール感たっぷりのセットで見せてくれる。

更に、加虐者たちが、前述したように絵に描いたような悪役的に描かれるので、それが災い転じて福となり(……って、そうなのか?)、拷問シーンの残虐さにもいっそう拍車がかかる。

というわけで、拷問マニアだったら、この二つのシーンは、ちょっと見逃せないですぞ(笑)。

主人公バガット・シン自身が責められる場もあり、まずは前半、警察に捕らえられて、両手を鎖で吊られ、首と脚にも鉄枷を嵌められた状態で、警棒でタコ殴り。

主人公バガット・シン自身が責められる場もあり、まずは前半、警察に捕らえられて、両手を鎖で吊られ、首と脚にも鉄枷を嵌められた状態で、警棒でタコ殴り。

残念ながら、このシーンは着衣ですけど、いちおうそのすぐ後に、釈放されて家に帰った主人公が服を着替えると、その裸身に殴打の痕が残っているのを、主人公の母親が目撃する、ってな場面があります。アジャイ・デーヴガンは、けっしてマッチョってわけじゃないですけど、肉付きはなかなか良くて、けっこうそそられる裸身です(笑)。

次に後半、捕らえられ、獄中でハンストをする主人公に、よってたかって無理矢理ミルクを飲ませようとする、ってな、ちょっと変わったシーンがあります。

ここも着衣なのは残念ですが、絵的には完全に「水責め」と同じですし、主人公が頑なに口を閉じていると、加虐者が「え〜い、鼻から飲ませろ、鼻にホースを突っ込め!」なんて怒鳴ったりするのが、ちょっと嬉しい(笑)。

この「ミルク責め」は、もうちょっと後になってから、今度は仲間たちも一緒に、集団でやられるシーンもあります。

そしてもう一つ、両手両脚と首にも鎖をかけられ、大の字に腹這いにされての鞭打ちシーン。

嬉しいことに、ここでようやく上半身裸に。しかも面白いのは、これ、氷の板の上に腹這いにさせられてるんです。で、その背中を鞭打つ。氷の冷たさを表現するために、加虐者が部屋の隅にある火鉢で手を温める、なんてディテールも描いてくれるのが、また嬉しい(笑)。

というわけで、責め場的にも、実に見所の多い、ア〜ンド、見応えのある映画でした(笑)。

私が所持しているDVDはアメリカ盤。リージョン・コードはフリー。ワイド画面のスクィーズ収録。前述したように、英語字幕付き。

ジャケットが違うから、同じ品物じゃないみたいだけど、珍しく日本のアマゾンでも輸入DVDを扱っていたので、ご参考までに下にリンクを貼っておきます。

“The Legend of Bhagat Singh”(amazon.co.jp)

「SM&拷問」カテゴリーアーカイブ

『怪傑白魔』フランス盤DVD

『怪傑白魔』(1959)リッカルド・フレーダ

“Agi Murad il diavolo bianco” (1959) Riccardo Freda

前にここで書いた、スティーヴ・リーヴス主演の『怪傑白魔』(米題”White Warrior”、仏題”La Charge des Cosaques”)のフランス盤DVDが届いたので、レポートしてみませう。

とりあえず、映画の内容から。

帝政ロシア時代のコーカサス地方を舞台に、白装束に身を包んだヒーローが活躍する、アクション・スペクタクル。原作はトルストイの『ハジ・ムラート』(未読)なんだそうですが、内容はかなり大幅に変更されているみたい。

スティーブ・リーブスは、もちろん主役の怪傑白魔ことハジ・ムラート役。白馬に跨り、白いマントをなびかせて、ロシア軍の砦を陥落させたり、長老の娘と恋仲になったりと大活躍。ところがある日、屋外デートの最中にロシア軍に襲われ、負傷して捕虜になってしまう。

捕らえられたハジ・ムラートは、ロシア軍から「降伏して、こっちの味方になれ」と拷問を受けるが、果敢にそれに耐え抜く。そんな姿を見ていて、ロシア軍側のお姫様は、捕虜に仄かな恋心を。

いっぽう抵抗軍側では、かねてからハジ・ムラートを妬んでいた男が、長老を暗殺して、その娘でハジ・ムラートの婚約者でもある美女を我がものにし、自分が首魁に収まろうと奸計を巡らす。

さて、囚われのハジ・ムラートの運命は、そして恋の行方は……? ってな感じの、肩の凝らない痛快アクション娯楽作。

ストーリー的には、後半、ヒーローがずっと囚われの身になってしまうので、アクション・スペクタクル的な動きがなくなってしまうし、ドラマのクライマックスが、ロシア軍との戦いではなく、味方の中の裏切り者との戦いなので、ちょいと盛り上がりに欠ける上に、モノガタリ全体のスケールも小さく縮んでしまうといった物足りなさはあります。

それでも前半の砦の攻防戦とかは、けっこう見応えがありますし、撮影がマリオ・バーヴァだということもあり、ロマンチックで静かな見せ場でも、ちゃんとこっちをウットリさせてくれます。登場人物も、皆さんクリシェのカタマリのような人物造形ではありますが、このテの娯楽作的には、キャラクターも良く立っていて魅力的。ヒーローものと割り切って見れば、充分以上に楽しめる佳品といったところでしょうか。

主演のリーブスは、ヒゲもエキゾなコスチュームも良く似合っていて、いつもながらの美丈夫ぶり。基本的には着衣主体の映画ですけれど、前半の宴会でのレスリング・シーンと、後述するボンデージ&責め場シーンで、しっかり自慢の肉体美も披露してくれます。

ヒロインの方も、素朴で心の強い村娘といった風情ジョルジア・モル、ゴージャスな貴族風のシーラ・ガベル、共になかなか美しく、役割分担の持ち味を良く出していて好演。

悪役のレナート・バルディーニとジェラード・ハーターは、まあ、可もなく不可もなく、といったところ。

で、まあ、私がこの映画を、その本来の出来映え以上に愛している理由として、スティーヴ・リーヴスの責め場、ってのがあるんですが(笑)、そのご紹介をば。

で、まあ、私がこの映画を、その本来の出来映え以上に愛している理由として、スティーヴ・リーヴスの責め場、ってのがあるんですが(笑)、そのご紹介をば。

まず、これは責め場ではなく、単なるボンデージなんですけど、傷ついて捕らえられたリーヴスは、上半身裸に包帯を巻かれて、ベッドで医師の手当てを受けた後、隙をついて脱走を試みる。しかし失敗して、再度ベッドに寝かされると、今度は脱走防止に、両手をベッドに縛られる……ってな塩梅。これ、両手を挙げたバンザイ・スタイルってのが、実にヨロシイ(笑)。

そして、傷が癒えた後は、まず、鞭打ち。

上半身裸でY字刑架に縛られて、ヒゲ熊獄吏に背中を鞭打たれます。背中にはちゃんと鞭痕が走っているし、打たれた直後、身体をのけ反らして苦悶する横顔もちゃんと見せるあたり、実に神経が行き届いた演出(そうなのか?)。

因みにこのシーン、前にここで紹介した洋書”Lash!”でも、「映画で見るステキ鞭打ちシーン100」の中の一つにリストアップされてます(笑)。

それから、今度は身体の前後を逆にして縛られて、焼きゴテ責め。

それから、今度は身体の前後を逆にして縛られて、焼きゴテ責め。

このシーン、尺は短いし、焼きゴテが当てられる部位はフレームアウトして見られないんですけど、華やかなパーティーシーンを挟んで見せられるので、残酷度や無惨度は高い。

因みに、これより前段では、別の捕虜(細身だけど、いちおうヒゲモジャで上半身裸)が同様の責めにかけられるシーンがあります。で、この捕虜は拷問された後、リーヴスを屈服させるための道具として、その眼前で処刑されてしまう。

という具合に、拷問されるスティーヴ・リーヴスを愛でるという点(笑)では、『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』と『逆襲!大平原』と、この『怪傑白魔』が、私にとっての三冠王(笑)。

仏盤DVDの品質は、シネスコのスクィーズ収録、画質良好、退色も傷もほぼ見あたらずの高品質。

仏盤DVDの品質は、シネスコのスクィーズ収録、画質良好、退色も傷もほぼ見あたらずの高品質。

DVDは過去にアメリカ盤やスペイン盤が発売されていますが、それらと比較しても、画質はずっと良いです。もちろん、色はおろか人物まで画面外に切れちゃってるアメリカのトリミング盤と比べると、雲泥の差。

アメリカのノートリミング盤(スペイン盤も、おそらく同一マスター)と比較しても、ここでアップしたキャプチャ画像は、縮小しているので判りにくいと思いますが、まず、ディテールの再現度がぜんぜん違う。それと責め場とか、画面が暗めだったり、コントラストがキツめになっても、シャドウ部の潰れがないのが良い。

ただし音声はフランス語とイタリア語のみ、字幕はフランス語のみなのが残念。

カップリングされている”Catherine de Russie”は、まだ未見。

Samson & Delilah (Opera Spanga)

“Samson and Delilah” (2007) Corina Van Eijk

オランダのオペラ・カンパニー、オペラ・スパンガによる、サン=サーンスの『サムソンとデリラ』のオペラ映画。

アメリカのファンから、「このフィルム、アメ〜ズィングな熊男責めがあるし、貴殿にはぜったいにオススメ!」みたいなメールを貰いまして(Thank you, Cecil!)、興味を持って探してみたところ、オランダ盤(おそらく)DVDを見つけたので買ってみました。

因みに、サムソンとデリラの話は私の好物の一つ(っつーか、ぶっちゃけ性的な原風景の一つ)なので、DVDも、1949年制作のセシル・B・デミル版はもとより、84年のTV版や、96年のニコラス・ローグ版など、見つけるたびに、ついつい買っちゃってます(笑)。

さて、私はオペラは疎いので、このオペラ・スパンガがどんなカンパニーなのか、まったく判らない。検索してみても、日本語の情報は何も見つからず。ただ、サイトは見つかりまして、それによると、監督のコリーナ・ファン・エイクという女性は、このカンパニーの芸術監督らしいです。

サン=サーンスのオペラの方も、これまで聴いたことがなく今回が初体験。そもそも、サン=サーンス自体、『動物の謝肉祭』くらいしか聴いたことがない……と、見る前は思ってたんですけど、いざ映画を見てみたら、アリア「あなたの声に心は開く」だけは、聞き覚えがあった。でも、おそらく私の場合、この曲との最初の出会いは、正統派のオペラじゃなくて、クラウス・ノミだと思うけど(笑)。

映画の内容は、モノガタリはそのままに、舞台を現代の戦場に置き換えたものになっています。

まず、戦場とおぼしき砂漠で、捕虜らしきゲリラ風の男たちが処刑されていく。それを見守る仲間たちは、嘆きながら祈り、合唱する。

そして、サムソン登場。やはりゲリラ兵風の出で立ちで、パッと見、キューバ革命時のカストロみたいな感じ。仲間たちを「立ち上がれ」と鼓舞します。

そこにやってきたのは、ダゴンの神官ならぬ、洒落たスーツを着て、ガードマンと美女を引き連れた、いわゆる資本主義風の金持ち男。見物にでも来たのか、見張りの兵士に袖の下を握らせ、美女の尻に跨ったりと、享楽的な態度を示す。

ここでゲリラ軍が、サムソンに率いられて蜂起。敵の兵士たちは殺され、美女は犯され、金持ち男も殺される。それを司令部でモニターしていた、ダゴンの祭司長と部下の兵士たちは、こりゃあかん、すわ退却と、パソコンのデータを消去して逃げ去る。

勝ったゲリラ軍は、長老を囲んでお祝いをしますが、敵軍はそこに、着飾らせた女兵士たちを送り込む。女たちを率いるのは、美女デリラ。

むさい男所帯に現れた、露出度の高い服を着た女たちに、ゲリラ軍はメロメロに。サムソンも、デリラから目を離すことができず、それを諫めていた長老までもが、オンナノコに股間をまさぐられてアハ〜ン状態。

……とまあ、こんな感じで進んでいきます。

というわけでこの映画は、古典を古典の世界観のまま再現するのではなく、古典を現代的な視点で解釈し、解体/再構成することによって、そこから新たな意義を掘り起こそうとするタイプの作品。

方法論としては、さほど目新しいものではありません。また、このテのアプローチがされた作品って、モノによっては「舞台を現代に置き換えただけじゃん。……で、それがどうしたの?」で終わってしまうことも、ままある。

しかしこの映画の場合は、映画作品としての出来は別にしても、アプローチの是非に関して言えば、これはかなり成功している、と、個人的には感じました。どこがどう成功しているかというと、これはちょっと長くなるし、内容もヤヤコシクなってしまうので、後ほどまとめて書くことにします。

では、ヤヤコシイコトは別にして、映像作品としての出来はというと、まずまずといったところ。

映像表現は、ケン・ラッセルとかデレク・ジャーマンとか、あるいはジュリー・テイモアとかいった、ちょっと古いタイプの前衛風。80年代に『アリア』というオムニバス映画がありましたが、あれが好きな方だったら、本作も充分に楽しめるはず。ただ、飛び抜けた個性とか先鋭性には乏しいので、そこいらへんはちょっと物足りない。個人的には、好きなタイプの作風なんですけどね。美術も、低予算なりに頑張っていて、雰囲気を出すことには成功している。

尺が100分と、オペラ映画にしては短めなのも、私としては見やすくて良かった。ただ、オペラ好きにはマイナス・ポイントかも。

ビデオ撮りらしく、ハイライトに飛びがあったり、エッジにカラーノイズがあるのは、ちょっと残念。

表現のスタイルではなく内容の方は、これはかなりアグレッシブで面白い。

まず、しょっぱなの囚人の処刑シーンからしてスゴい。

直接表現ではないので、注意して見ていないと判りにくいんですけど、この囚人は性器を切除されてから、仲間の前に引き出されて、息絶えるまで放置されるんです。しかも、切り取られた性器は床のバケツに捨てられ、それを犬がむさぼり食うという凶悪さ。

前述の有名なアリア「あなたの声に心は開く」もスゴい。

英語字幕で説明しますと、このシーンでデリラは “Open your heart to my tenderness, come and worship drunkness”(私の語学力では上手く訳せませんが、「優しさに心を開いて、こちらに来て、杯を交わしましょう」って感じなのかな?)と歌いながら、車のボンネットに座って脚を開く。サムソンはうっとりした顔で、その前に跪く。そして、デリラが “Open my tenderness”(私の柔らかいトコを開いて!)、”Drink up”(飲み干して!)と歌うのに合わせて、サムソンがクンニリングスするんです。コンサバなクラシック好きが見たら、憤死しそう(笑)。

こんな具合に、その露悪的とも言える挑戦的な内容は、大いに見応えあり。

役者の方は、皆さんオペラ歌手です。口パクではなく、ご本人が演じ、ご本人が歌っている。

サムソン役のCharles Alvez da Cruz(読みは、シャルル・アルヴェス・ダ・クルス……でいいのかな?)は、高音域になるといささか線の細さを感じさせる部分もなきにしもあらずですが、全体的には必要充分以上に魅力的な歌声でした。

ルックスの方も、まあ、すンご〜く濃い顔なんですが、ハッキリ言ってタイプ(笑)。チャームポイントのヒゲを、途中で剃っちゃったりもするんですが(まあ、美女とデートするとなると、ヒゲも剃って身だしなみも整えて……ってのは、ノンケさん的には当たり前なんでしょうけど、ムサいの&ヨゴレてるの好きの私に言わせりゃ、「勿体ない!」って感じ)、ヒゲなしでも充分いい男。

しかも、後述しますがヌードもあれば責め場もある。デリラとの濡れ場では、逞しい臀球丸出しでコトに勤しんでくれるし、お待ちかねの責め場(内容は後述)では、チ○コも丸出しで大熱演。

というわけで、歴代のサムソン役者の中でも、個人的には一等賞(笑)。因みに二番目が、ニコラス・ローグ版のエリック・タール。有名なデミル版のヴィクター・マチュアは、どっちかつーと嫌いな顔(笑)。

デリラ役のKlara Uleman(クララ・ウレマン?)は、お世辞にも傾城の美女とは言い難いお顔ですし、トウもたっておられるんですが、まあオペラ歌手にそーゆーことを求めるのが、そもそも筋違いなわけで。

声がメゾ・ソプラノのせいもあってか、最初は必要以上にオバサンに見えちゃって閉口したんですけど、表現力はスゴい。ダゴンの祭司長との掛け合いや、前述のサムソンとの掛け合いなど、かなりの迫力で圧倒されます。そうなってくると、ちゃんと魔性の美女に見えてくるから面白い。

では、責め場の解説。

サムソンとデリラというと、怪力を失って捕らえられたサムソンが、両眼を潰され石臼を挽かされるというのが、責め場的な見所ですが、この映画では、内容がちょっと違う。

捕らえられて盲目になるのは同じなんですが、檻の中に入れられたサムソンは、石臼ではなくエアロバイクを漕がされて、発電をさせられます。で、我が身を嘆きながら脚が止まったりすると、檻の外から看守にどやされる。そうやって自転車を漕ぎ続けるサムソンを、敵の兵士たちがタバコふかしながらニヤニヤ見物。やがてサムソンが、自転車から降りて神に祈りだすと、今度はそこにホースで放水責め。

で、この一連のシーンで、サムソンは文字通り、一糸も纏わぬ素っ裸。う〜ん、こりゃエロい(笑)。エロさでいったら、過去見たサムソンとデリラの中でも、これがダントツ!

一番のサムソン役者が演じる、一番の責め場。これだけで、もう私の偏愛映画の殿堂入りは確定です(笑)。

YouTubeに予告編があったので、下に貼っておきます。

上記の責め場も、ちょびっとだけど見られますよ(笑)。

DVDは、ヨーロッパ盤なのでPAL方式。リージョン・コードは、私が購入したイギリスのアマゾンの表記によると、リージョン2。ただ、ディスク・パッケージには何も書かれていないので、ひょっとしたらフリーかも。

16:9のスクィーズ収録。音声は、フランス語。字幕は、英語、ドイツ語、スペイン語、ポーランド語、ドイツ語、フランス語から選択可能。オマケは、メイキングと予告編、それとキャストやスタッフのプロフィール。

では、以下は「ヤヤコシクなるから後述する」といった諸々について。

この映画を教えてくれた人の説明によると、「プロットはアラブ対イスラエルに置き換えられている」とのことでした。ところが、実際に全編を通して見てみると、必ずしもそういうわけではなかった。

確かに、歌詞に「イスラエル」という言葉が頻出しますし、伝承の舞台がパレスチナであるせいもあって、パッと見は、中東戦争なんかを連想します。

しかし、前述のようにヘブライ人(ユダヤ人)側のスタイルは、キューバ革命のゲリラみたいな感じですし、ペリシテ人側も、砂漠迷彩のヘルメットや軍装などを見ると、アラブどころかその反対に、イラク戦争時のアメリカ軍っぽい。

かと思うと、ゲリラ軍の年長者たちが、頭から布をかぶって長老になったときなんかは、いかにも昔のスペクタクル映画に出てくるヘブライ人のスタイルを連想させます。同様に、クライマックスのダゴン神殿は、内装がモスク風だったりミナレットがあったりもします。

つまり、この映画で描かれている「戦争」とは、元々の「ヘブライ対ペリシテ」(あるいは「ヤーウェ対ダゴン」)でもなく、かといって現代の「イスラエル対アラブ」や「アメリカ対アラブ」(あるいは「ヤーウェ対アッラー」)でもないわけです。

では、何なのかというと、これは、そういったもの全般に対するアレゴリーなんですな。単純な置き換えではなく、古今東西における宗教や思想をベースにした対立や、戦争全般に対する寓意。

前述したような現実的なモチーフの数々は、そこから現実への連想を引き起こすことによって、その寓意が、過去も現代も変わらぬ恒久的なものなのだと、より効果的に印象づける役割を果たしている。

この手法は、なかなか面白かった。

もう一つ興味深いのは、この映画の宗教に対する視線。

前述したように、サムソンとデリラの時代におけるヘブライ人とペリシテ人の対立とは、平たく言えば信仰の違いによる宗教戦争なんですが、実のところ現代における戦争も、何かと宗教によってその正当性、すなわちそれが「正義の戦争である」と主張される。

よく知られたところでは、イスラム世界におけるジハード(聖戦)という思想や、第二次世界大戦時の日本での神道の使われ方なんかがそう。キリスト教文化圏でも、有名な賛美歌「見よ、十字架の旗高し」(生ぬるく訳されていますが、原題は “Onward,Christian Soldiers”、つまり「進め、クリスチャン兵士」。歌詞の内容も、イエスの十字架を掲げて、戦争に進軍せよ……というもの)が、同様に戦争における宗教的な正義を謳っており、じっさいに第二次世界大戦中に、ハリウッドのプロパガンダ映画で使われている。

よって、このサムソンとデリラという話を、伝承のままに描くと、そこにはどうしても宗教的正義という視点が存在してしまうんですが、この映画はそれを批判的に描いている。冷笑的と言ってもいいかも知れない。

それを端的に表しているのが、映画のタイトルバックです。

タイトルバックでは、線画によるイラストで、カナブンのような虫の群れが、土中から這い出してくる様子が描かれる。そこに、誰かによってページをめくられている本が現れ、その上を虫が這い回る。読書の邪魔をされ、手は虫を払いのけ、ついには指先で押し潰してしまう。

で、この「本」が曲者。

出てくる本は三種類。まず、飾り枠と花文字と挿絵の入った本。次に、飾り枠と文字だけの本。最後に、巻物状のもの。つまりこれらは、キリスト教の聖書(もしくは祈祷書)、イスラムのコーラン、ユダヤ教のトーラー(律法)なわけです。

このイラストは、映画の最後に再び登場します。

サムソンがダゴン神殿を破壊し(といっても、この映画では電気をショートさせるんですけど)、悲鳴を上げるデリラのクロースアップの後、三冊の本の上に突っ伏し、頭から血を流して死んでいる、三人の宗教的指導者の絵が現れる。

現実に振りかざしてきた宗教的正義というものが、それぞれの宗教にとって「邪魔なものを追い払い殺傷する」行為でしかなく、サムソンとデリラでは、ユダヤ教が正義でダゴン信仰が悪とされているが、どっちもどっち、みんな同じだよ、と、痛烈に皮肉っているわけです。

これ以外にも、宗教(および宗教的指導者)に対する冷笑的な視線は、ダゴン軍が司令部を引き払うシーンや、ヘブライ人の長老が女たちに誘惑されるシーン、クライマックスのダゴン神殿のシーンなどで、他にも幾つか見られます。そして、これらのシーンで、現実の宗教に近い具体的なモチーフが引用されているのは、おそらく、前述したような連想効果を狙った、意図的なものでしょう。

こういったアグレッシブさには、かなりグッときました。

つれづれ

アメリカ人から「日本はそろそろボン・フェスティバルなんだろ? ハッピー・ボン!」というメールが来ました。え〜、ハッピー・ボンって……(笑)。

お盆ってのは、いわゆるフェスティバルとはちょっと違うんだよ、と説明しようと思ったんだけど、はて、じゃあどう説明したらいいかが判らない。祖先の霊が云々という意味では、ハロウィンに近いような気もするけれど、雰囲気はぜんぜん違うだろうし。

だいたい、お盆ってのは、果たして「目出度い」ものなんだろうか? 個人的な感覚だと、お祝いをするようなものとは趣が異なるような気がするけど、「盆と正月が一度に来たような」なんて慣用句から考えると、やっぱ目出度いものなんだろうかとも思えるし。

けっきょく、お盆というものの意味合いを、自分自身も正確に把握していないことが、改めて判ってしまいました(笑)。

このメールに限らず、最近は外国とのやりとりが何かと多いです。

ここ一ヶ月の間だけでも、イギリスとフランスからそれぞれ取材が一件ずつ、企画展に出品中のスペインのギャラリーとは、引き続き十月からの別展示に関する打ち合わせをあれこれ、来年に向けて、アメリカとオーストラリアの企画がそれぞれ一つずつ、まだ海のものとも山のものともつかない企画が、イタリアとスペインで一つずつ……ってな具合です。

イギリスとフランスの取材は、どちらも日本のエロティック・コミックに関するもので、まあ自分のことやゲイマンガについては、何を聞かれてもそれなりにお答えできるんですが、何故か決まって、日本のHENTAIマンガやYAOIマンガについても、オピニオンを求められるのが困りもの。

触手もののエロマンガとかフタナリとか、やおいやボーイズラブとかって、趣味的に楽しむことがあるだけで、ジャンル全般に関して意見や考えを述べるほどは、読み込んでもいないし知識もないしねぇ(笑)。

ただまあ、こんな取材が続けて来ると、なるほど、確かにヨーロッパでは、日本のマンガがブームなんだなぁ、とは感じます。

さて、外国ネタで続けますと、フランスとスペインから、ソード&サンダル映画の新しいDVDが、何枚か届きました。

スペインから届いたのは、まず、スティーヴ・リーヴスの『地獄の一匹狼』”Vivo per la tua morte (A Long Ride from Hell)”。

スペインから届いたのは、まず、スティーヴ・リーヴスの『地獄の一匹狼』”Vivo per la tua morte (A Long Ride from Hell)”。

これは、ソード&サンダルではなくマカロニ・ウェスタンですが、これでアメリカ盤とヨーロッパ盤を合わせれば、リーヴスの主演作は全てDVD化されたことになります。パチパチ〜。

まだ再生チェックをしただけで、中身をちゃんと見ていないので、映画の内容についてはコメント不能(笑)。IMDbによると、リーヴスは「刑務所で過酷な扱いに耐える」らしいので、ちょっとは責め場もあるのかな? あるといいなぁ(笑)。

画質は、いささか退色気味ではあるものの、ディテールは良好。ビスタの非スクィーズ、レターボックス収録。音声はスペイン語とイタリア語で、残念ながら英語はなし。

それから、ゴードン・スコット主演の “L’Eroe di Babilonia (The Beast of Babylon Against the Son of Hercules a.k.a.Goliath, King of Slaves)”。

それから、ゴードン・スコット主演の “L’Eroe di Babilonia (The Beast of Babylon Against the Son of Hercules a.k.a.Goliath, King of Slaves)”。

これはおそらく、初DVD化かな? 米盤でも、他の欧盤でも見た記憶なし。

これまた画質良好でスクィーズ収録。やはりイタリア語とスペイン語のみ。

後半でダンジョンに入れられて、鎖と金属枷で岩壁に手足と首を繋がれ、延々と悶えるシーンが続くのが美味しい(笑)。責めとしては平手打ちくらいだけど、ちゃんと(何がだ?)上半身裸だし、ヒゲ付きです(笑)。パターンとしては、前に紹介したこれと同じなんだけど、こっちの方が尺が長く、撮り方もねちっこいので、なかなかそそられました(笑)。

フランスからは、まず、リッカルド・フレーダ監督、カーク・モリス主演の “Maciste all’inferno (The Witch’s Curse)” と、前にもここで紹介した、レジ・パーク主演の “Maciste nelle miniere di re Salomone (Samson in King Solomon’s Mines)” の、2 in 1ディスク。

フランスからは、まず、リッカルド・フレーダ監督、カーク・モリス主演の “Maciste all’inferno (The Witch’s Curse)” と、前にもここで紹介した、レジ・パーク主演の “Maciste nelle miniere di re Salomone (Samson in King Solomon’s Mines)” の、2 in 1ディスク。

カーク・モリスのヤツは、ソード&サンダル meets ホラー映画の、まあ珍品に類する内容なんですが(笑)、マチステの地獄巡りのシーンに、ときどきドキッとさせられる妙な迫力があって、けっこうお気に入りの一本。米盤DVDがあるんですが、いかんせん画質がズタボロなのを残念に思っていたところ、この仏盤を発見。期待に違わず、傷なし、退色なしの、状態の良いマスターを、スクィーズ収録という、高品質DVDだったので大喜び。レジ・パークの方も同様ながら、これは既に持っているスペイン盤も高品質なので、さほど有り難みはなし。フランス語音声&字幕なしと、イタリア語音声+フランス語字幕が選択可能。

もう一枚、同じシリーズで、これまた前に何度か紹介している、ソード&サンダル meets SciFiのやはり珍作、ゴードン・ミッチェル主演の “Il Gigante di Metropolis (The Giant of Metropolis)” と、これまた、ソード&サンダル meets ホラー映画の珍作、レジ・パーク主演の『ヘラクレスの怪獣退治』”Ursus, il terrore dei kirghisi (Hercules, Prisoner of Evil)” の2 in 1。

もう一枚、同じシリーズで、これまた前に何度か紹介している、ソード&サンダル meets SciFiのやはり珍作、ゴードン・ミッチェル主演の “Il Gigante di Metropolis (The Giant of Metropolis)” と、これまた、ソード&サンダル meets ホラー映画の珍作、レジ・パーク主演の『ヘラクレスの怪獣退治』”Ursus, il terrore dei kirghisi (Hercules, Prisoner of Evil)” の2 in 1。

こちらも同様の高画質で、ゴードン・ミッチェルの方は、画質が悪かった米盤や、それよりいささかマシだった独盤と比較しても、フィルムの状態が遥かに美麗。レジ・パークの方は、おそらくDVD化は初だと思うんですが、やはり同様の品質。ただ、これはいかんせん、映画の内容そのものがヒドいのだ(笑)。私もおそらく、2 in 1じゃなかったら買っていなかったと思う(笑)。音声と字幕の作りは、前のと同じ。あと、双方に共通して、同系映画のオリジナル予告編(イタリア版もあればフランス版もあり)が、6本ほどオマケで入ってます。

今回はお試し購入でしたが、この2 in 1シリーズ、他にもいろいろ出ているので、高品質に味をしめて、また幾つか買ってみる予定。他のラインナップに興味のある方は、メーカーのサイトへどうぞ。

とりあえず、今回はうっかり見落としてしまっていた、スティーヴ・リーヴスの『怪傑白魔』は、すぐに買わなきゃ(笑)。高画質ノートリミングで、あのボンデージと鞭打ちシーンが見られるかと思うと、もうウキウキです(笑)。カップリングされている、ヒルデガルド・ネフ主演のエカテリーナの映画には、あんまりそそられないけど。裸のマッチョは期待できないし、監督もウンベルト・レンツィだし(笑)。

フランスといえば、先日、レンタルで『ナルコ』というフランス映画を借りて、なかなか面白かったんですが、これに、こないだここで書いたばかりの、『ゴールドパピヨン』でベス役を演じていたザブー(ザブー・ブライトマン)が出ていたので、ちょっとビックリ。あれから20年も経ってるのに、面変わりはしていても、たいして老けてもいなかったなぁ。

主演男優に影響されて、ちょいと自分も薄汚い長髪にしてみたくなりましたが(ゲイ受けは悪いけど、個人的にはトラッシュな感じの長髪って、けっこう好きなんですよね)、相棒に猛反対されて断念しました。……まぁね、私の面相と髪質じゃ、長髪は似合わないのは判ってるけどさ(笑)。でも、昔のヒッピーとか、昨今のルーザーとかホワイト・トラッシュのスタイルって、けっこう憧れてるんだよなぁ……(笑)。

追悼、Greasetank

アメリカの友人から、アーティストのグリースタンク(Greasetank)が、去る8月1日に亡くなったとの知らせを受けた。

寝耳に水の驚きだった。

記事中にグリースタンクの作品を掲載していますが、中には残酷な内容も含まれているので、苦手な方は拡大画像を見ないように注意してください。

2001年に、グリースタンクと私は、ウェブを通じて知己を得た。

2001年に、グリースタンクと私は、ウェブを通じて知己を得た。

彼が私の作品に惹かれたのと同様に、私もまたすぐに彼の作品の熱烈なファンになった。

我々はメールで互いの作品を称賛しあい、互いのサイトにリンクを貼った。それが縁で、彼の作品が「G-men」や「SM-Z」で紹介されたこともあるので、ご記憶の方もおられるかも知れない。

残念ながら、彼のサイトは数年前に閉鎖されてしまったが、その後も我々は、頻繁ではないにせよ、互いにコンタクトを取り合っていた。今年の正月も、私は彼に恒例の年賀メールを送り、彼からも返信があった。亡くなった原因は心臓発作であり、今年の1月にもそれは起きていたそうである。

しかし私は、彼のプライベートについては何も知らず、また、その訃報も、ネットのオンライン・グループ内で回ってきたものを、人づてに受け取っただけなので、彼の死については、具体的にはこれ以上のことは何も判らない。

グリースタンクの作品は、セックスと暴力と殺人に満ちていた。それは暗く、残酷で、アモラルなものだったが、同時に恐ろしいほど美しかった。

グリースタンクの作品は、セックスと暴力と殺人に満ちていた。それは暗く、残酷で、アモラルなものだったが、同時に恐ろしいほど美しかった。

彼の作品は、ドローイングでもペインティングでも写真でもなく、Poserによる3DCGをメインに用いたものだが、数多いそういったアーティストたちの中でも、彼は作家の個性を明確に作品に刻印できる、紛れもなく最も優れたアーティストの一人だった。

彼は、自分のイマジネーションを具体化する手段としてPoserを用い、出来上がった作品は、フォトリアルな3DCGに見られるような現実の模倣ではなく、3DCGによるフィギュア遊びの延長でもない。そこには、恐ろしいほど研ぎ澄まされた作家性だけが、技法の如何とは関係のない、極めて高いレベルで結晶している。

その個性や作家性の高さは、禍々しくエクストリームな幻想を描くときでも、シンプルなポートレイトめいた作品を作ったときでも、決して揺るがず常に変わらない硬質な美しさに満ちていることからも明瞭である。

3DCGやPoserといった手法の如何に関係なく、彼は間違いなく、21世紀に生きる比類ないゲイ・エロティック・アーティストの一人だった。

今回の記事のために、手元にあった彼の作品を幾つかアップしてみたが、これはブログということもあり、彼の作品の中でも、特に大人しめでソフトなものを選んでいる。そのくらい、彼の作品はエクストリームだった。

今回の記事のために、手元にあった彼の作品を幾つかアップしてみたが、これはブログということもあり、彼の作品の中でも、特に大人しめでソフトなものを選んでいる。そのくらい、彼の作品はエクストリームだった。

彼の作りだす世界は、荒々しく暴力に満ち、その中で、拷問、殺人、戦争、ナチス、差別、フリークスなどが、サドマゾヒズム的な視点で描かれている。そのファンタジーの過激さは、作品中にタブーではない要素を見つける方が難しいくらいである。彼の世界では、現実的なモラルやタブーは、その鮮烈な美学と強固な作家性の前に、脆くも吹き飛び踏みにじられるのだ。

因みに、左上の青みを帯びた作品には、”Coming for you, fag!”というタイトルが付けられている。「てめェのために来てやったぜ、オカマ野郎!」といったとこだろうか。ヘテロのみならず、同じゲイにとってすら、彼の作品がいかに「神経を逆撫でする」か、これ一つでもお判りになるだろう。ここに描かれているのは、暴力と殺人の予兆でしかないが、その実これは、ヘイトクライムとポルノグラフィーの合体なのだ。

しかし、そんな過激な内容でありながら、最終的に提示される作品群は、まるで透明な結晶のように静かで美しい。その硬質で凍り付いた世界は、さながら、ポール・デルヴォーの絵やアンナ・カヴァンの小説のようである。

彼のモチーフの過激さは、彼の作品がオーバーグラウンドな場に出ることを、おそらく阻んだでいたと思われる。

彼のモチーフの過激さは、彼の作品がオーバーグラウンドな場に出ることを、おそらく阻んだでいたと思われる。

実際、敵や批判も多かったでようである。これは伝聞でしかないが、彼がサイトを閉じた直接の要因は、自らを「良識派」だと自認する者たちからの、攻撃があったせいだとも聞いている。

もちろん、その作品はインターネット上だけではなく、幾つかの出版メディアなどにも紹介はされていたが、その作家性と作品性の高さから考えると、それらの露出は余りにも少なすぎるし、そして過小評価であったように思われる。

正直なところ、このブログでもそうなのだが、タブーを避けて彼の作品を選び、紹介することは、まるで作品を「去勢」してしまうようなものである。こういった紹介の仕方では、残念ながら彼の作家性は、その実像と比べると、だいぶ矮小化してしまうだろう。

今回、彼の訃報を届けてくれた友人も、「グリースタンクのアーティストとしての勇敢さは、本当に驚くべきものだった。しかし、君(田亀)と違って、彼にとって不幸だったのは、彼はついに、彼に正当な評価をくれる鑑賞者(注・ちょっとどう訳したものか悩んだんですが、参考までに原文では『”legitimate” audience』となっています)を得ることはできなかった。彼は、君がその美学と作家性ゆえに孤独であるように、それ以上に孤独な存在だった」と書いている。

そんなグリースタンクが亡くなってしまった。

私は、彼については、その作品と、取り交わしたメールを知るのみで、彼がどんな容姿であるかすら知らない。実のところ、今回の訃報で初めて彼の年齢を知り、それが作風から想像していたよりもずっと上だったので、驚いたほどだった。

顔も知らない人の死を悲しむのは、いささか奇妙なようでもある。

それでも私は、とても悲しい。

心から、その才能を惜しみ、その死を悼む。

享年59歳だったそうである。

一つ余談。

閉鎖された彼のサイトでは、彼自身の作品だけではなく、彼同様に、作品をオーバーグラウンドで発表するには、余りにも過激であったり、タブー的な要素が多すぎるような、そんなアンダーグラウンドなゲイ・エロティック・アーティストたちが、世界中から集って絵や小説を発表していた。

巧拙は別にしても、その、アートとしての純粋さとパワフルさを持ち合わせ、エロティック・アートの真髄を見るような、そんな魅力的で個性的な作家たちの数は、総計60人以上にも及んでいた。

しかし、現在はそれらを見ることができず、作家たちの消息も、残念ながら殆どが不明である。

つれづれ

ここのところ連日、『ザ・チャイルド』『ファンタズム』『パンズ・ラビリンス』と、発売を楽しみにしていたDVDが届いてホクホクなんだけど、現在我が家では、HBO&BBCのテレビシリーズ『ROME ローマ』を連夜鑑賞中なので、これらの封を開けるのは、まだまだ先になりそう。

で、『ROME』ですが、期待に違わぬ面白さですな。歴史ドラマ的な要素と昼ドラ的な要素が、上手い具合にミックスされていて、実にいい塩梅の娯楽作になっている。第一話からいきなり、フロッギングだの、敗将が衆目に晒されながら素っ裸に引ン剥かれて、敵将の前に跪かされるだのといった、美味しいシーンもあるし(笑)。

まだ第八話までしか見てないので、当分の間は楽しめそう。

音楽は、ちょっと前まで Social Harp とかShape Notes とか呼ばれる、18世紀アメリカの宗教合唱曲にハマって、良く聴いていました。映画『コールド・マウンテン』で使われていたのを聴いて、宗教曲らしい荘厳さと、民衆的な素朴さが入り交じった美しさが、 すっかり気に入っちゃいまして。

で、何枚かそれ関連のCDを探して購入してみたんですが、洗練され過ぎていたり荒削り過ぎたりで、どうも帯に短し襷に長しというものばかり。未だに、これといった決定盤に巡り会えないのが残念。

読書は、オルハン・パムクの『わたしの名は紅』という本を、ちまちまちまちま、ゆっくり時間をかけて読んでいます。オスマン・トルコ時代のイスタンブールを舞台に、一人の細密画家が殺されるところから始まる、ちょっとウンベルト・エーコの『薔薇の名前』みたいな感じの話。

マンガは、ここんところあまり積極的に読もうという気分にならず、もっぱら献本で戴いた雑誌オンリーだったんですが、久々にガツンと手応えのありそうなものを読みたくなったので、近所の本屋さんの平台に並んでいた中から、江戸川乱歩×丸尾末広の『パノラマ島綺譚』と、沙村広明の『ブラッドハーレーの馬車』を買ってみました。どちらも大いに読み応えありで、大満足の読後感。

仕事の合間には、息抜きも兼ねて、イタズラ描きなんぞをつらつらと。

例えば、こんなの。珍しく二次創作で、しかも女性の絵です。

私は、ファンアートは殆ど描くことがないんですけど、先日珍しく、描いてみたい気分になったので、こんな感じになりました。元の作品が何なのかは、まあ言わぬが花ってことで(笑)。

因みに「あのキャラを、自分のタッチで描くと、どーなるんだろう?」ってな感じで描いていますので、元の絵とは、似ても似つかない造形になっています(笑)。でも、描いてみたら楽しくなっちゃって、ついつい同じキャラの別バージョンと、同じ作品に出てくる別キャラも描いてみたりして。

繰り返しますが、元の絵にはちっとも似ていません(笑)。

さて、オンナノコばかりじゃ色気がないので(……って、どーゆー理屈だって気もしますが)、野郎のイタズラ描きも載っけましょうかね。

マンガ用のキャラデザを兼ねた、イタズラ描きいろいろ。この中の一人は、現在作業中の短編マンガの主人公。

……とまぁ、こんな感じの毎日を送っております、という近況報告でした。

『マラソンの戦い』+ “War of the Trojans” 新盤DVD

先日アメリカで、スティーヴ・リーヴス主演の史劇二本、『マラソンの戦い』と”War of the Trojans”(輸入DVDショップとかで、同時収録作が『大城砦』になってたりしますが、これは間違い)が収録された新盤DVDが、”The Steve Reeves Collection”と銘打って発売されたので、ご紹介。

二本とも、既に米盤DVDは何種か発売されおり、同じ組み合わせの”Gods of War”というソフトもありますが、今回の新盤の売りはワイド画面のスクィーズ収録。それに惹かれて購入してみたら、画質もかなり良好になっていて、なかなか「当たり」の好ディスクです。

ジャケが例によって、『マラソンの戦い』でも”War of the Trojans”でもなくて、『ヘラクレス』の画像なのは、まあご愛敬(笑)。

というわけで、それぞれのレビューをばいたしませう。

『マラソンの戦い』(1959)ジャック・ターナー

“The Giant Marathon” (1959) Jacques Tourneur

伊語原題”La Battaglia di Maratona”。監督は『キャットピープル』(もちろんナスターシャ・キンスキーのリメイク版じゃなくて、オリジナルの方ね)のジャック・ターナー。

伊語原題”La Battaglia di Maratona”。監督は『キャットピープル』(もちろんナスターシャ・キンスキーのリメイク版じゃなくて、オリジナルの方ね)のジャック・ターナー。

いちおう、紀元前5世紀のギリシャとペルシャの戦争を題材にした、スペクタクル史劇なんですが、まあイタリア製のソード&サンダル映画ですから、本格的なものでは勿論ないです。歴史をネタに、ヒーローの恋と冒険を描いた、娯楽アクション作品、といった味わい。

前半部分は、リーヴス演じるオリンピック競技の優勝者と、ミレーヌ・ドモンジョ演じるヒロイン、ヒロインの婚約者で実は売国奴の敵役、主人公に色仕掛けで近付く敵役の情婦といった面々が繰り広げる、すれ違い恋愛劇。そして後半は、ペルシャ軍とギリシャ軍の戦闘スペクタクル、といった塩梅になっています。

正直、映画のストーリーそのものは、恋愛部分と戦争部分のギャップがキツかったり、展開が恣意的に過ぎて鼻白んだりと、イマイチな感じもするんですけど(冒頭でイーリアスを朗読するドモンジョに、女友達が「パリスとヘレネーのくだりを読んで!」とせがむシーンがあったりして、個人の恋愛劇と国家間の戦争劇をモノガタリ的に絡ませて描く、という狙いは判るんですけどね、あまり成功しているとは言えない)、各々のシーンには、そういった欠点を凌駕して余りある見所が多い。それらの映像的な見所を見るだけでも、充分におつりがくるくらいの充実した内容です。

では、見所を幾つかご紹介。

まずしょっぱなのタイトルバック。青空の下で健康的な筋肉青年たちが、白いブリーフ状の腰布一枚で、様々なオリンピック競技を繰り広げるという、まるで「動く『フィジーク・ピクトリアル』誌」みたいな、実に美しい絵面で楽しませてくれます。

![]() ただ、クレジットの文字が邪魔なんだよな〜(笑)。例えばこーゆーのとか、もうホント、「文字どけろ!」と言いたくなる(笑)。まあ、これは一番極端な例ですけど、こんな具合に終始文字がかぶってくるもんだから、実にフラストレーションが溜まる(笑)。これが、昨今の気の利いたソフトだったら、ノン・クレジット版オープニングとかが、ボーナスで入ったりするんだけど……(笑)。

ただ、クレジットの文字が邪魔なんだよな〜(笑)。例えばこーゆーのとか、もうホント、「文字どけろ!」と言いたくなる(笑)。まあ、これは一番極端な例ですけど、こんな具合に終始文字がかぶってくるもんだから、実にフラストレーションが溜まる(笑)。これが、昨今の気の利いたソフトだったら、ノン・クレジット版オープニングとかが、ボーナスで入ったりするんだけど……(笑)。

恋愛中心の前半では、ロマンチックで美しい美術の数々が楽しめます。昼間のシーンは、白大理石、色とりどりの衣装、瑞々しい緑、咲き乱れる花……と、まるでサー・ローレンス・アルマ・タデマの絵のような味わい。夜のシーンは、いかにも撮影担当のマリオ・バーヴァらしい、大胆な色彩設計による夢幻的な雰囲気が素晴らしい。

リーヴス(ヒゲなし)は古風なハンサムだし、相手役のミレーヌ・ドモンジョも文句なしの愛らしさ。美男美女の組み合わせで、しっかりロマンティックに魅せてくれます。特にドモンジョは、リーヴス映画のヒロインとしては、『ヘラクレス』シリーズのシルヴァ・コシナ、『ポンペイ最後の日』のクリスティーネ・カウフマン、『逆襲!大平原』のヴィルナ・リージ、等々と比肩する美しさ。

余談ですが、ミレーヌ・ドモンジョというと、あたしゃ『悲しみよこんにちは』くらいしか見たことないんですけど、先日、相棒と一緒に『あるいは裏切りという名の犬』を見ていたら、バーの老マダムの顔がアップになったとたん、相棒が「うわ、これ、ミレーヌ・ドモンジョじゃない!」と、驚いて大声を上げてました(笑)。お元気なようで、何よりです。

さて、アクション・スペクタクルになる後半も、おそらく予算はさほどないであろうに、ミニチュアやマット画や合成などを上手く使って、なかなかのスケール感と物量感を感じさせてくれます。邦題にもなっているマラトンの戦いも、ローアングルや一人称カメラなどを上手く使っていて、かなりの迫力。

ところが、このマラトンの戦い、実はこの映画の本当のクライマックスではない。マラトンの戦いでアテナイに守備兵がいなくなっているのに乗じて、裏切り者である件の敵役は、海からアテナイを攻めようと企てる。そしてそれを知った主人公が、マラトンからアテナイまで走り抜き(……と、ここで、例のマラソン競技の起源となった伝説が、内容を大幅にアレンジされて登場します)、仲間を率いてペルシャ船団に立ち向かう……ってのが、真のクライマックス。

そして、この真のクライマックスが、もう問答無用で素晴らしいのだ!

まず、完全武装のペルシャ軍に大して、主人公率いるアテナイ勢は、兵士ではなくオリンピック競技の仲間たち。しかも、水際ということもあってか、冒頭の競技シーンと同じ、素っ裸に白フン一丁というスタイル。兜やマントや手っ甲脚絆の類すらないので、メールヌード比率は『300』も顔負け。「鎧兜の軍団 vs 白い海パン一丁のアスリート軍団」とゆー、映画史上前代未聞の戦闘シーン(ホントか?)が繰り広げられるのだ!

とはいえ、何も男の裸がいっぱい出てくるから素晴らしいと力説しているわけでもなく(まあ、もちろんそれも素晴らしいんですが)、戦闘の内容そのものも見応えがあるんですな。

例えば、先の尖った長い棒を海底に立てて、敵の船を座礁させるとか、船の先端がトゲトゲの付いたペンチ状になっていて、それで相手の船を鋏んで砕くとかいった、アイデアのユニークさ。実現性に疑問はあるけれど、ミニチュアと、大仕掛けなセットと、大規模な水中撮影を駆使して見せる画面は、迫力も臨場感もタップリ。

他にも、攫われたヒロインは船首に縛られるわ、海パン軍団が得物を手に海に飛び込み、水中から敵船の舟板を引っぺがしたり、舵をへし折ったりという戦法をとるわ、それをペルシャ兵が船上から矢で射殺すわ、海に落ちた兵士たちが短剣片手に水中で戦うわ……と、もう目が釘付けになる面白さです。

他に、ソード&サンダル映画好きにとってのマニアックな見所としては、チョイ役なんですが、リーヴス演じる主人公の盟友となるスパルタ人を演じているのが、セルジオ・チャンニこと、後に”Hercules Against the Moon Men”などのC級ヘラクレス映画のスターとして活躍する、アラン・スティールだったりします。ヒゲなし、脱ぎ場なし。

残念ながら(?)責め場とかはないんですけど、個人的には、前述したクライマックスの水中戦で、白パン一丁のアスリートどもが、次々と矢で射殺されていくシーンは、重力から解放された肉体の動きの美しさと、派手な血煙の効果が相まって、なかなかそそられます。「裸のマッチョが殺されるシーンが好き!」とゆー、あまり他人には言えない趣味をお持ちの同志の方(笑)には、このシーンはオススメ(笑)。

残念ながら(?)責め場とかはないんですけど、個人的には、前述したクライマックスの水中戦で、白パン一丁のアスリートどもが、次々と矢で射殺されていくシーンは、重力から解放された肉体の動きの美しさと、派手な血煙の効果が相まって、なかなかそそられます。「裸のマッチョが殺されるシーンが好き!」とゆー、あまり他人には言えない趣味をお持ちの同志の方(笑)には、このシーンはオススメ(笑)。

あと、前述したように、リーブスはかなりのシーンで、その肉体美を惜しみなく披露してくれますので、特殊趣味をお持ちでない方でも、お楽しみどころは盛りだくさんです。槍を投げるシーンとかで見せる、古代彫刻さながらの、筋肉がピンと張りつめた肉体美とか、メールヌード好きにはたまらないはず。リーヴスの股間のドアップとかもありますぜぃ(笑)。

あと、個人的には、前述のクライマックスの他にも、上半身裸のリーヴスが汗まみれになって、苦しげにマラトンからアテナイまで走り抜くシーンなんかもお気に入り。

ソフトとしては、既発売の旧盤はビスタの非スクィーズ収録でしたが、この新盤はシネスコのスクィーズ。しかも、画質もかなり向上しています。

ソフトとしては、既発売の旧盤はビスタの非スクィーズ収録でしたが、この新盤はシネスコのスクィーズ。しかも、画質もかなり向上しています。

もちろん、経年劣化かデュープのせいかシャドウ部が潰れていたり、フィルムの傷やコマ落ちが目立つシーンもありますが、色は良く残っているし、映像のボケもそれほど気になりません。ソード&サンダル映画のアメリカ盤DVDとしては、充分に上々の部類。ただし、PAL盤も含めて比較すると、退色も傷も全くといっていいほど見あたらない、スペイン盤DVDには負けます。

参考までに、それぞれのジャケをアップ。左が旧米盤、真ん中が同カップリングの旧米盤、右がスペイン盤。

では、続いて、もう一本のカップリング作をご紹介。

“War of the Trojans” (1962) Giorgio Venturini

最初に書いたように、これはトロイア戦争を描いた『大城砦』ではなくて、その続編にあたる”La Leggenda di Enea”(伊語原題)です。他にも、”The Avenger”や”The Last Glory of Troy”といった英題でも知られていますが、どうやら日本では未公開らしいです。

最初に書いたように、これはトロイア戦争を描いた『大城砦』ではなくて、その続編にあたる”La Leggenda di Enea”(伊語原題)です。他にも、”The Avenger”や”The Last Glory of Troy”といった英題でも知られていますが、どうやら日本では未公開らしいです。

前作『大城砦』で、生き残りを率いてトロイアを脱出した、リーヴス演じるアエネイアスとトロイア人たちの後日譚。ウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』は未読なんですが、ネットで梗概を調べてみたところ、この映画は叙事詩の前半部分はバッサリ割愛して、放浪の果てにイタリアに辿り着いたアエネイアス一行が、ラティウムの王ラティヌスと、その娘ラウィニアに出会い、戦いでトゥルヌスを打ち負かし、後のローマの礎となる国を築くという、後半部分のみを映画化したものです。

ただ、残念ながら映画の出来は、あまり良くないです。

前作『大城砦』と比べると、予算が大幅にダウンしているらしく、ほとんどのシーンが、トロイア人たちが村を築いている野っ原と、ラティヌス王の宮殿と、その前のちんまりとした広場だけで進行するので、話のスケールに比べて、絵的に物足りないことはなはだしい。

また、登場人物が色々といるんですが、いずれもキャラは立っていないし、魅力にも欠ける。その生き死にも、どうやら原典の叙事詩に即して描かれている様子ですが、およそ盛り上がりに欠ける。

では、単純なアクション・スペクタクル的な面白さはというと、これまた乏しく、とにかく見せ場らしい見せ場がないのが辛い。リーヴス演じるアエネイアスは、どちらかというと内省的で、戦いを忌避する性格なので、ヒーロー的な活躍も見られないし。

何度かある合戦シーンも、人海はそこそこ使っているものの、見せ方が下手なのか、どうも盛り上がりに欠ける。クライマックスが、チャリオットで仇敵と一騎打ちという見せ場を持ってきながら、場所は前述の野っ原だし、しかも途中から森に入ってしまい、最終的にはチャリオットからも降りて、ギャラリーなしの河原で斬り合いのタイマン勝負っつーショボさなのも痛い。

そんなこんなで、全体的にどうもパッとしない、退屈な内容になっちゃってます。

ただ、細かい部分で面白い要素もなくはなく、例えば、アエネイアスがラティヌス王の宮殿で、トロイア戦争を描いたフレスコ画を見て、喪われた祖国と戦いの記憶に苦しむあたりは、『大城砦』のシーンを使ったモンタージュの効果もあいまって、リーヴスが微妙な表情の変化だけで、なかなか良い演技を見せてくれます。

実際この映画では、戦いをエピックとして堂々と謳い上げるのではなく、その空しさを嘆いているかのような、どこか厭世的な空気が終始漂っている。これはどうやら、原典に見られる平和志向が反映されたものらしいんですが、そのスペクタクルな戦闘シーンに飽いているような雰囲気が、今になって見ると、何となくソード&サンダル映画の流行の終焉していく様子そのものにも見えるのが面白い。

あと、細かいところでは、合戦シーンで、砦に射込まれた敵の矢を、女子供が楯を担いで走り回って、拾い集めては再利用するなんてディテールが見られるのが、ちょっと新鮮で面白かった。タイトルバックのデザインも、なかなかカッコイイ。

とはいえ、リーヴス主演のソード&サンダル映画の中では、やはり出来はかなり下の方。脱ぎ場も一カ所だけだしね(笑)。

画質は、『マラソンの戦い』同様、既発売の旧盤と比べると向上しています。ただし、色の抜け具合とか絵のボケ加減とか、『マラソン…』よりは数段落ちる画質。良くなった、というよりは、マシになった程度かな。PAL盤では、ドイツ盤とイタリア盤が出ていますが、それらはいずれもこの米盤(新盤)と比べても、遥かに良好な画質です。

画質は、『マラソンの戦い』同様、既発売の旧盤と比べると向上しています。ただし、色の抜け具合とか絵のボケ加減とか、『マラソン…』よりは数段落ちる画質。良くなった、というよりは、マシになった程度かな。PAL盤では、ドイツ盤とイタリア盤が出ていますが、それらはいずれもこの米盤(新盤)と比べても、遥かに良好な画質です。

あと、イタリア盤と比べてみると、米盤とドイツ盤では冒頭シーンがカットされていて、イタリア盤の方が五分ほど長い。

下のジャケは、左がドイツ盤、右がイタリア盤。

というわけで、カップリングの”War of the Trojans”はイマイチなものの、前述したように『マラソンの戦い』は一見の価値ありですし、リージョンコードもフリーなので、リーヴスのファンなら買って損はない一枚でしょう。

オススメです。

“The Steve Reeves Collection / The Giant Marathon + War of the Trojans” DVD (amazon.com)

『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』+ “Goliath and the Vampire” 米盤DVD

祝・NTSC盤発売!

スティーヴ・リーヴス主演の『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』(伊語原題 “Il Terrore dei barbari”、米題 “Goliath and the Barbarians”)の、アメリカ盤DVDが出たのでご報告。

この映画のDVDは、いままでフランス盤、スペイン盤、イタリア盤が出ていましたが、このアメリカ盤発売で、ようやくPALの再生環境をお持ちでない方でも、DVDで見られるというわけです。しかもリージョン0なので、普通のDVDプレイヤーで再生可能。

映画の内容については、前にここで熱く(笑)語っているので省略します。ここでは、気になる画質についてレポート。

とりあえずは下のキャプチャ画像をご覧あれ。

ご覧のように、極度の退色や傷などがない、全体的には佳良と言える品質。色彩は経年劣化で全体に黄味がかった感じで、ディテールもはっきりクリアとは言えませんが、それでも50〜60年代のソード&サンダル映画のソフトとしては、十分に上クラスの画質。ノートリミングのシネスコ版なので、構図の狂い等もなし。ただ、スクィーズ収録ではないのは残念。

本編以外の作りもしっかりしており、映像特典として、スライドショーと米国版予告編が付いています。このスライドショーが充実していて、スチル写真はもちろんのこと、公開時の世界各国のポスター、ロビーカード、パンフレットなどの画像が、たっぷり収録されています。日本のも、ちゃ〜んとありました。

DVDソフトとしては、手持ちのフランス盤、スペイン盤、イタリア盤と比較しても、頭一つ飛び抜けた品質。『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』のDVDを購入するのなら、この米盤がベストの選択と言えるでしょう。

さて、このDVDは両面ディスク仕様になっていて、B面にはゴードン・スコット主演の “Goliath and the Vampires (Maciste contro il vampiro)” (1961) が収録されています。監督は、アラン・スティールの “Hercules Against the Moon Men (Maciste e la regina di Samar )” を撮ったジャコモ・ジェンティローモ(Giacomo Gentilomo)。

ゴードン・スコット扮するゴライアス(原版ではマチステ)が、自分の村を焼き払われ、仲間を虐殺され、許嫁を攫われてしまい、復讐と奪還に向かう……というのが大筋なんですが、タイトルからも判るように、お話しが進むにつれて、そこに伝奇ホラー風味がミックスされていきます。

まず、さらわれた娘たちが、短剣で腕を切られて生き血を杯に絞りとられ、その杯をカーテンの影から奇怪な腕が伸びて受け取る……なんてあたりから、ちょいとそれっぽい雰囲気が漂い始める。それでも、ゴライアスがアラビアン・ナイト風の街に辿り着き、攫われた娘の一人を奴隷市場から助けて大暴れしたり、ジャック・セルナス扮する謎の男と出会ったり、捕まって王宮に連行されるあたりまでは、まだ史劇風味の方が強い感じ。

しかし、許嫁を助けて脱出したゴライアスが、砂嵐にあい、地下の都に迷い込むあたりから、風向きが決定的に代わり、後半は、地下都市に住む「青い人々」と共に、黒魔術を使う魔王コブラックを倒し、魔術で石化されてしまった人々を救うといった、完全にファンタジー映画の趣になる。

前半の史劇風パートも、セットやモブもけっこうゴージャスで、アクションや残酷趣味も盛りだくさんで、けっこう楽しませてくれるんですが、それよりも特筆したいのは、やはり後半のファンタジー風パートの方。

この後半は、コブラック配下の生き人形にされたノッペラボウ軍団とか、肌の色から服装から食べるパンまで青い「青い人々」(ちょっと『続・猿の惑星』のミュータントを連想させます)とか、錬金術めいたビーカーやフラスコとか、ゴライアス VS 偽ゴライアスとか、ファンタジーやSci-Fiテイストが、ふんだんに登場します。ここいらへんのアイデアとか、チープさも含めた見所は、他のソード&サンダル映画と比較しても、頭一つ飛び抜けている感じなので、クラシックSF映画ファンなら、かなり楽しめるはずなので、ぜひ一見をオススメしたい。

ただ、映画全体としては、盛りだくさん過ぎるのが仇になっている感はあり。エピソードのつなぎがギクシャクしているし、ストーリー的にとっ散らかった感じがするのは否めません。

ゴードン・スコットは、ヒゲがないのは個人的には残念だけど、最初から最後までほぼ腰布一丁なのは嬉しいポイント。筋肉美を誇るタイプではないから、怪力発揮とか肉体の見せ場になると、ちょいと同時代の他のボディービルダー男優と比べると見劣りしますが、恋人を喪った怒りと悲しみとか、偽ゴライアス役のときの憎々しい表情とか、なかなかの熱演を見せてくれます。

ヒロインのレオノーラ・ルッフォは、まあ奇麗なだけという感じですが、対する悪のヒロイン、魔女アストラ役が、スティーヴ・リーヴスの『ヘラクレス』のアマゾンの女王や、やはりリーヴスの『闘将スパルタカス』にも出ていた、ジャンナ・マリア・カナーレだったのが嬉しい。似たようなキャラを演じても、やはりモイラ・オルフェイあたりよりは、だいぶ存在感が違う。余談ですが、DVDジャケット裏面の解説によると、この人『怪傑白魔』を撮ったリッカルド・フレーダ監督の奥様なんですな。

ジャック・セルナスは……ロバート・ワイズの『トロイのヘレン』ではパリス役だったのに、何かもう、すっかりB級臭が……(笑)。同じソード&サンダル映画でも、『逆襲!大平原』や『闘将スパルタカス』のときは、こんなキワモノっぽい感じじゃなかったけどなぁ(笑)。

あと、監督はジャコモ・ジェンティローモですが、かなりの部分をセルジオ・コルブッチが撮っていると、やはりジャケ裏の解説にありました。コルブッチは脚本でもクレジットされています。

さて、責め場関係ですが、ゴードン・スコットの責め場は、まず前半、居酒屋で暴れていたところを投網で捕らえられて、宮殿に連行されます。ここで、大きな木の枷をはめられて鎖に繋がれたりしますが、あっさりと脱出してしまうので、このシーンはさほど見所はなし。

そして後半、今度は魔王コブラックに捕らえられ、竪穴に入れられた上に巨大な鐘をかぶせられ、「音波で脳髄を破壊して奴隷に変える」という責めを受けます。拘束はなしですけど、苦しみ悶える演技はけっこう佳良。ただし、このシーンの前に、こっそり蝋で耳栓をしておいた(『オデュッセイア』からの引用ですな)というエピソードが入っているので、この苦悶も演技なのだということが、観客にはわかっているので、責め場としてはちょっと興ざめ。

責め場以外では、クライマックスの「ゴライアス vs 偽ゴライアス」の格闘シーンが、撮り方も凝っていて楽しめます。「もっこり好き」の方は、このシーンは要チェック(笑)。

スコット君以外の責め場では、冒頭の村人虐殺シーンなんてものありますが(着衣ではあるものの、逆さ吊りにされた男どもが、ちょっとヨロシイ)、その後に出てくる、公開処刑の方が見応えあり。ゴライアスが街に着くと、広場で上半身裸の男が木の棒に昇らされていているんですが、ついに力尽きて棒から落ちると、下に並んで突き立った刃にグッサリ刺さって絶命、というシーン。ここはなかなかヨロシイ。

画質は、ノートリミングのワイドではあるものの、退色、傷、共にかなり激しいです。ただ、酷くて見てられないというほどではなく、二束三文で叩き売られている廉価ソフトと比べれば、これでもだいぶマシなほう。メインは『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』で、こっちはオマケだと思えば、そうけなしたもんでもなし。

A面の『鉄腕ゴライアス 蛮族の恐怖』同様、こちらもスライドショーと予告編の特典付き。スライドショーの内容はA面同様に充実しているし、予告編も、何と本編よりも画質が良かったりします。

というわけで総合的には、内容よし、ソフトの作りよし、という、かなりオススメできる一枚。値段も$19.95と標準的。

リリース元のWildeastは、マカロニ・ウェスタンをメインに発売している会社のようですが、カタログ・ナンバーが古いものは既に廃盤になっていたりするので、欲しいという方は、お早めのご購入を。

“Goliath & the Barbarians, Goliath & the Vampires” DVD (amazon.com)

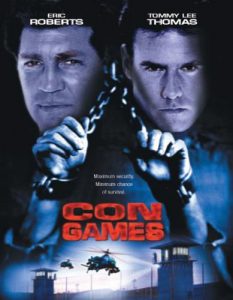

“Con Games”

“Con Games” (2001) Jefferson Edward Donald

前回の“Lash!”のついでに、同書の米アマゾン商品ページの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」で出てくる、野郎責めB級ビデオ映画のDVDをご紹介。

刑務所モノです。上院議員だか何だかの息子が、強姦罪だか何だかで投獄されたところ、獄中で殺されてしまい、その上院議員に雇われた主人公が、殺人の真相と暴力刑務所の実像を探るために、囚人になって潜入する……とかいった内容。確か、主人公の父親が別件で服役中で、その減刑が報酬なんだったかな?

撮影なんかは、雰囲気もあってそれほど悪くはないんですが、全体のテンポが、このテの映画にしてはユルくて、ちょいとチンタラした感じかな。ストーリーに変に社会派っぽい要素を絡めていて、それも教科書的なお行儀の良さなのが、パワフルさや爽快さに欠けてしまったのかも。

でも、一部のマニアの間では、けっこう評判が良かったりもします。どんなマニアかというと、ズバリ、ゲイの拷問マニア(笑)。私がこの映画のことを知ったのも、アメリカのそれ関係のメールグループとかで、キャプチャ画像やら動画やらが流布していたもんで(笑)。

では、そこいらへんの解説。

まずはタイトルバック。薄暗い刑務所の廊下を、ツナギを着た黒人の囚人が、ボール・ギャッグに手錠足錠という姿で、二人の看守に連行されて歩いてくる。囚人は独房に放り込まれ、後ろで扉を閉められてオドオドしていると、いきなり上半身裸でスキンヘッドでヒゲのマッチョにタックル喰らって、床に押し倒されてプリズン・レイプ。

まあ、ポルノじゃないんでファックシーンはブラックアウトですが、いちおう事後、床に突っ伏した囚人のツナギが破れていて、尻だけ丸出しになっている、なんてカットはあります。あと、レイピストのスキンヘッドが、ハンパじゃなくガタイが良い。

次の責め場の被虐者は、主人公と一緒に入所した、ゴーティーで胸毛付きの白人マッチョ。こいつはスタンガンくらった後、タンクトップを破かれ両手吊りにされてガットパンチング。

お次は、ハンサムでスベスベお肌の、白人マッチョ主人公。ツナギの上半身をはだけた姿で床に這いつくばったところを、革靴で蹴飛ばされまくった後、警棒でタコ殴り。

主人公の受難はまだ続きます。しばらくたった後、今度は上半身裸の両手吊りで、ガットパンチング。続いて、水を掛けられて電気拷問。このシーン、責め手の看守が「俺のお気に入りの映画は『リーサル・ウェポン』でね」なんて言うあたりが可笑しい。でも、そーゆーわりには、本家ほどの迫力はないんだけど。あと、身体をホールドするためのサスペンダーが丸見えだったりするのも、ちと興ざめ。でも、尺はけっこうあって楽しいし、電極を当てられた事後の肌が焦げていたりするディテールは佳良。

責め場はこんなもんですが、男優陣はメインも脇も、演技はともかくとして顔はおしなべて悪くないし、なかなかのマッチョ揃い。刑務所モノのお約束っぽいスキンやらタトゥーやらもいるし、ちょいヨゴレ入った熊系もいます。で、そーゆー連中が、けっこう意味なく脱いでくれるので、そーゆー目の保養的なサービスも良し。

ちなみに、サディスト看守を演じているのはエリック・ロバーツ。ジュリア・ロバーツのお兄さんだけど、すっかりB級専門になっちゃったみたいですね。

まあ、そんな感じで、一部マニアを除いては、特にオススメできる出来でもないんですが、上記のような内容がお好きな方だったら、けっこう楽しめる内容ではないかと。少なくともアタクシは、じゅうぶん堪能いたしました(笑)。

“Con Games” DVD (amazon.com)

“Lash!”

洋書の紹介です。

副題に”The Hundred Great Scenes of Men being Whipped in the Movies”とあるように、「男が鞭打たれる名シーンのある映画百選」っつー、アメリカ産ムービー・ガイド・ブック。まぁ、なんてステキな本!(笑)

こんなマニアックな本を、書く人も書く人だけど、出版するところがあるってのも、ホント偉いと思う。広いなぁ、アメリカ(笑)。

内容は、「『すべての旗に背いて』のエロール・フリン」だの、「『十戒』のジョン・デレク」だの、「『逆襲! 大平原』のスティーブ・リーヴス」だの、「『マスターズ/超空の覇者』のドルフ・ラングレン」だの、「『スターシップ・トゥルーパーズ』のキャスパー・ヴァン・ディーン」だのといった具合に、男の鞭打ちシーンのある映画の解説が、ずらずら百本並びます。

で、この解説ってのが、これまた潔いっつーか、何というか、もう徹底して鞭打ちシーンの説明に徹しているんですな。ちょっとサンプルに、『スターシップ・トゥルーパーズ』の部分を抄訳してみます。

21章 『スターシップ・トゥルーパーズ』のキャスパー・ヴァン・ディーン(1998年制作・カラー)

ジョン・リコ(キャスパー・ヴァン・ディーン)は、22世紀の軍隊の実弾射撃訓練で、小隊を率いている。彼の指揮下にある新兵の一人が、この訓練中に死ぬ。過失と能力不足で自分を責めるリコに、管理者への処分として刑が言い渡される。

リコの上官であるズィム軍曹(クランシー・ブラウン)は、トレーニング・キャンプの練兵場の反対側にある、金属製のアーチまでリコを連れていく。リコは上半身裸だ。炎天下、仲間の新兵たちが、罰されるリコを見るために、整列して居並ぶ。

ズィムは、アーチの両側12フィートの高さから紐を引き下ろし、リコの手首を縛る。ズィムがアーチのボタンを押すと、リコの両腕は同時に斜め45度の角度に、グイッと引っ張り上げられる。次にズィムは、短い巻いた革をリコの口に押し込む。

「これを噛みしめろ、助けになる」と、軍曹が言う。

「鞭打ち十回!」の命令が下され、リコの背後に立つ一人の新兵が、鞭をしごいて打擲をはじめる。血まみれの傷が、リコの日焼けした肌に刻まれる。リコは、くぐもった叫び声を上げて、一打ごとに身をよじる。

五打目で、リコの膝は崩れ、手首に体重をあずける形でぐったりする。六打目を喰らう前に、巻いた革が口から落ちる。しかし、鞭打ちは続く。

……とまあ、あらすじ紹介からして、映画のストーリーではなく、鞭打ちシーンの解説しかない(笑)。

で、続いて考察が述べられるんですが、その内容も「この映画は、二十世紀のSF映画で、鞭打ちシーンで特筆されるべき最後の一本である」とか、「発達したCGIで、鞭打ちと完全にシンクロしてミミズ腫れが走るのが素晴らしい、ゆえに、レザーが肉を切り裂くイメージに、説得力がもたらされている」とか、「28歳のキャスパー・ヴァン・ディーンの、さっぱりした短髪で顎も四角いハンサムな顔と、美しく日焼けしたなめらかなトルソが、このシーンの価値を更に高めている」なんて具合で、もうゲイ目線とSMマニア目線が丸出し(笑)。

じっさい前書きで、「本書における主眼」みたいな説明があるんですが、それもこんな感じになってます。

(1)誰が鞭打たれるの?

(2)鞭打ちの理由は?

(3)鞭打たれる受刑者の反応は?

(4)受刑者はシャツを着てるの?

(5)受刑者はどう縛られているの?

(6)鞭打ちシーンのカメラ・アングルは?

(7)鞭打ちはどう始まって、どう終わるの?

(8)鞭の音はどんな感じ?

(9)受刑者の肌のダメージ描写は?

(10)鞭打つ人は誰?

(11)鞭打ちシーンの長さは?

……ってな感じで、この本を読めば、鞭打ちシーンのある映画に関する、上記の情報が得られるってわけ。

で、それぞれの主眼点の解説も、これまたマニア心丸出しでして(笑)。例えば、「(4)受刑者はシャツを着てるの?」では、

全ての鞭打ちは、受刑者が腰まで服を脱がされているべきである。よって、『荒野の10万ドル』のリチャード・ハリソンや、『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』のハリソン・フォードのような、鞭打たれる受刑者がシャツを着たままのものは、本書の「百の素晴らしい場面」からは除外した。

ただし、受刑者がシャツを脱がされていなくても、シャツの背中が破れているといった場合は、少ないながらもリストに入れたものもある。例えば、『ドラゴナード/カリブの反乱』のパトリック・ウォーバートンや、『海賊黒ひげ』のキース・アンデスなどがそうである。これらのシーンは、シャツの有無の問題を越えて、それを相殺するだけの十分な価値があるからである。

……なんてことが、大マジメに書かれている。

これ、この「マジメ」ってのが、私的にはポイントが高い。というのも、私はこーゆーマニアックなことに関して、変に斜に構えてみたり、露悪的なネタっぽく取り上げるスタンスってのが、あんまり好きじゃないんですな。

これは、エロティック・アートとも関係してくるんですが、マニアックな価値観の所産というものは、それに対して真摯に、真剣に取り組んでいるからこそ、既成の価値体系から逸脱し、時としてそれを無効化してしまうような、独自の「パワフルさ」を生み出す、というのが持論なもので。

そういう意味でも、この著者の、自分が好きなことにピンポイントで絞った内容で、それを十分な質と量で論じ尽くすってスタンスは、かなり好感度大です。ちょっと、お友達になりたい感じ(笑)。

ただ、図像が表紙の一点のみ(『最後の地獄船』のアラン・ラッドだそうです)で、本文はテキストのみで図版の一点もなしってのは、ちょいと寂しい。やっぱこーゆー内容だと、写真の有無って大きいですからね。

そこを除けば、上述したように充実した内容ですし、これをガイドにビデオやらDVDやらを探すっつー楽しみかたもあるので、興味のある方は入手されてみてはいかがでしょう? 日本のアマゾンで買えます。

amazon.co.jpで購入

私は、内容がツボだったということもあって、けっこう楽しめました。

……とはいえ、いかんせん英語だから、パラパラと斜め読みって感じで、きちんと通読はしていませんが(笑)。

ちなみに、米アマゾンでこの本の商品ページを見ると、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」で出てくるのが、両手吊りでガット・パンチングされる半裸のマッチョやら、電気拷問やら、鞭打ちなんかの責め場がある、映画のDVDばっかってあたりが、何とも楽しい&納得がいきます(笑)。