<

"Bang Rajan" (2000) Tanit Jitnukul

タイの史劇映画です。

興味を持ったきっかけは、何かで目にしたスチル写真が、えらく気に入りまして。口ヒゲ&強面で上半身裸のマッチョたちが、ずらりと並んでこっちを睨み付けている白黒写真で、えらくカッコよくってねぇ(笑)。で、調べてみたら「タイ映画の歴代観客動員数の記録を塗り替えた!」とか「オリバー・ストーンが惚れ込んで配給権を獲得!」みたいな、にぎにぎしい惹句が出てきたもんだから、えいやと思い切ってアメリカ盤DVDを購入してみました。

タイの史劇映画というと、私は日本盤が出ているもので、『ラスト・ウォリアー』ってのと『セマ・ザ・ウォリアー』ってのを見ています。

クレジットでは『ラスト…』の監督はタニット・チッタヌクン、『セマ…』の監督はサニット・ジトヌクル、となっている。ところが、今回IMDBで調べて見たら、これ、どっちも同じ人で、この"Bang Rajan"の監督の Tanit Jitnukul なんですね。表記の揺れってのは難しい問題だけど、多少強引でもいいから統一してくれないと、余計な混乱を招きますなぁ。

で、正直なところ『ラスト…』は、ちょっとウムムな出来でした(笑)。歴史モノかと思っていたら途中から伝奇モノになって、まあそれはそれで構わないんですが、主人公があまりにもトンデモナイ男でして(笑)。まったく、自分を慕う娘を抱いて、妊娠すると腹を裂いて胎児を取り出し、それをミイラにして式神にする……なんて男の、いったいどこに感情移入せいっちゅーんじゃ(笑)。そんなこんなで、先の予測のつかない展開と、行動原理が理解できないキャラクターたちに振り回されて、半ばボーゼンと見ていると「え〜っ、ここで終わりかよ〜っ!」ってな驚愕のエンディングという、かな〜りスットコドッコイな映画(笑)。ま、そのぶんヘンな面白さはあるんで、キワモノ好きの方だったら一見をオススメしますが(笑)。

それに比べると、『セマ…』の方はだいぶマトモで、農民が兵士になって、紆余曲折がありながらも頭角を現していく様子と、お偉いさんの娘との身分違いの恋とか、恋敵との確執なんかを絡めた、それほどビックリもしない内容。ただ、キャラクターの内面描写がイマイチだったり、エピソードのつなぎがぎこちなかったり、その時代のタイの人々の価値観に馴染めなかったりとかあって、もうひとつモノガタリには乗り切れない。

で、この"Bang Raljan"、DVDが届いてから同じ監督だと気付いて、「うわ、失敗した!」とか思ったんですが、ところがどっこい、いざ見てみると、『ラスト…』や『セマ…』とは桁違いに出来が良かった!

物語の舞台は、18世紀中頃、ビルマ(現ミャンマー)の侵攻に押されている、シャム(現タイ)のアユタヤ王朝末期で、国境近くの村々は、ビルマ軍による掠奪や虐殺の憂き目に晒されている。

それでも何とか生き延びた村人たちは、タイトルにもなっているバング・ラジャンという村に集結する。村人たちは、王都アユタヤに使者を送って、ビルマ軍に対抗する大砲をくれと頼むが、その願いは聞き入れられない。

敵の猛攻に晒されながらも、母国からは見捨てられた村人たちは、バング・ラジャンの砦に立て籠もり、自分たちの手でゼロから大砲を鋳造し、数でも力でも圧倒的に勝るビルマ軍に、絶望的な戦いを挑む……ってな具合で、コレ系が好きな人だったら、この筋立てだけで、もうグッとくるのでは。

映画の構成は、ビルマ軍との戦いという見せ場を作りながら、その合間合間に村人たちの日常の描写を挟み、登場人物のキャラクターを立てていき、枝葉を入れたり寄り道することもなく、クライマックスの大戦闘シーンに繋いでいく。

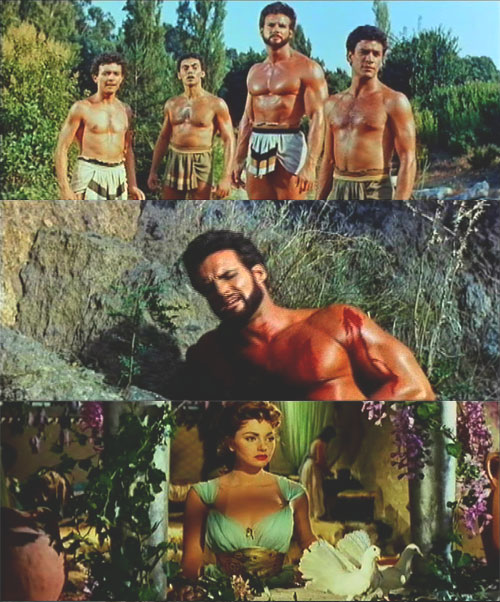

基本的には群像劇で、戦いで負傷した村の長、その後を継がせるべく新たに迎え入れた戦士、妻思いの弓の名手と夫に気遣う妻、ちょっと三の線の若造と村娘の恋模様、いつも酔っぱらっているが腕は立つ過去に謎のある戦斧の使い手、村人たちの精神的な中核となっている僧侶……といった多彩なキャラクターが、それぞれ日常的なちょっとしたエピソードを得て、生き生きと動く。神話的な英雄や伝説的な勇者を出すわけではなく、あくまでも、農村の村人たちが生きるために力の限り戦うという軸は外さない。

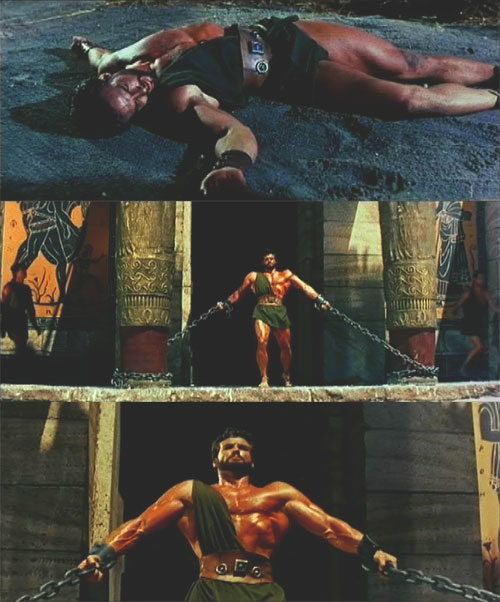

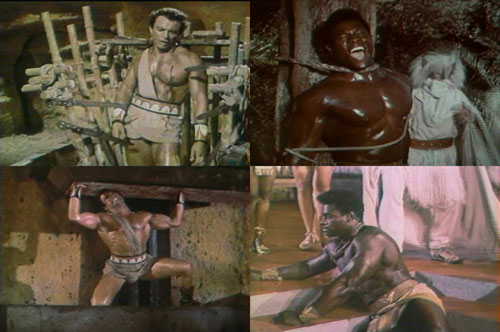

戦闘シーンの迫力はかなりのもので、モブやセットのスケール感や戦いの臨場感も充分。流血描写も容赦なしで、切ったり刺されたりの描写はかなり「痛い」し、突く刺すだけでなく「寄ってたかって殴り殺す」なんてシーンなんかは、見ていて「ひぃ〜、この殺され方だけはイヤ〜ッ!」って感じ。虐殺された村人たちの死体の山の描写なんかも、けっこう生々しくてショッキング。

とはいえ、それらの描写は決してスプラッター趣味や露悪趣味には走らず、リアリズムの重さという範疇にきちんと収まっている。これは、リドリー・スコットの『グラディエーター』などと同様の、おそらくはプライベート・ライアン・シンドロームとでも言うべき現象の一環なんでしょうが、オリバー・ストーンが惚れ込んだというのも納得で、彼の『アレキサンダー』の戦闘描写は、けっこうこの"Bang Rajan"に影響されているような気も。

そんなこんなで、キャラクターのドラマのような「静」の部分と、アクションやスペクタクルといった「動」の部分のバランスは極めて良く、しかもモノガタリ全体は、娯楽映画的なツボをしっかりと押さえて過不足のない堂々たる筋運び。ただ、仏教的な死生観が濃厚なので、そこを把握しておかないと、ちょっとモヤモヤが残る可能性はあり。

あと、情緒面の描写が過剰に過ぎるきらいはあって、おかげでせっかくの感動シーンも、心が揺さぶられる前に鼻白んでしまう感がなきにしもあらずではあります。でもまあそれは、くさいと感じてしまった自分の心が汚れていると思うか、民族性の違いだと思って、ガマンしましょう(笑)。

また、ちょっと全体的に色調補正がキツ過ぎて、シャドウ部がベッタリ潰れてしまっていたり、色カブリを起こして黒が黒じゃなくなっていたりするのは気になりました。監督やカメラの意図と言えばそれまでなんですが、これが気にならないのは、正直いささか無神経な気はします。

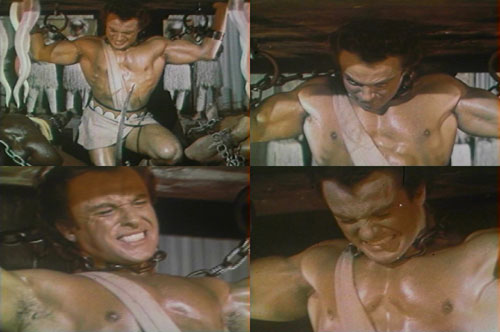

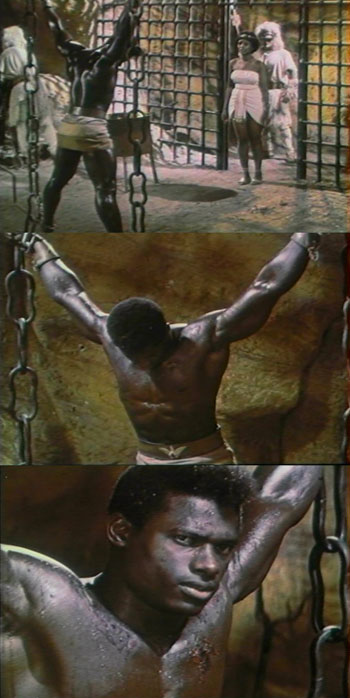

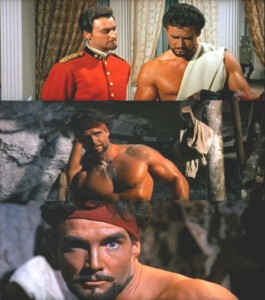

俳優さんたちは、まあとにかく皆さんカッコいいわ(笑)。

徹頭徹尾腰布一丁の半裸で、ヒゲや刺青もあって、しかもマッチョ揃いとくれば、もう私のツボは押されまくりではあるんですが(特にメインの二人は、もう惚れ惚れ)、それを抜きにしても、皆さん精悍で、実にいい目をしている。強さも弱さもあるキャラクター描写とか、それを堂々と演じている俳優の佇まいとか、戦いの際の剣さばきのケレン味とか、男のカッコ良さは存分に堪能できます。

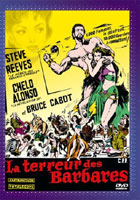

まあ良かったら、Bang RajanでGoogleのイメージ検索でもしてみてください。このBlogにアップしたアメリカ盤DVDのジャケ写は、正直あんまり良くないんで。他のスチルを見れば、私がカッコいいカッコいいと連呼しているわけが、もう一目瞭然でしょうから(笑)。

野郎どもの濃いキャラに押されて影が薄くなりがちではありますが、女優さんたち(目立つのは二人だけだけど)も佳良です。

というわけで、これが未公開でビデオスルーですらないってのは、何とも惜しい気がします。『ラスト…』と『セマ…』が出ていて、この"Bang Rajan"が出ていないってのは、監督さんにとっても気の毒だと思うんで。

ただ、この三本では"Bang Rajan"が一番古いってのは、監督の作家性としては、ちょいと問題アリって気もしますけど(笑)。

米盤DVDはリージョン1、収録はスクィーズ。音声はタイ語で英語字幕付き(字幕のON/OFFはできず出っぱなし)。映像特典等は何もなし。

ストーリーがシンプルで真っ直ぐなせいもあり、内容把握の難易度も低めなので、よろしかったらぜひご覧あれ。オススメです。

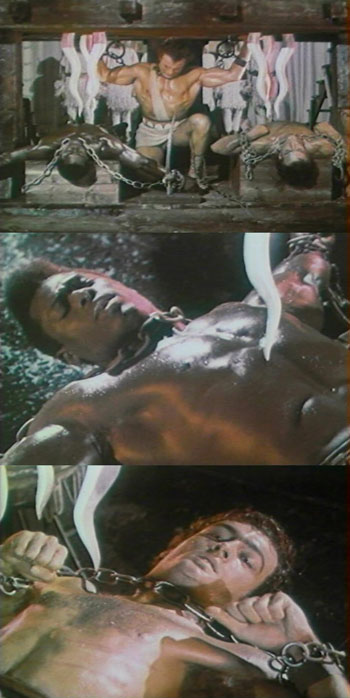

最後に残酷ネタ。

え〜、惨殺されるマッチョを見るのが好き、とゆー私の魂の同志諸君。見どころタップリですぞ、この映画(笑)。

YouTubeに米国版予告編があったので、貼っ付けておきます。

| ラスト・ウォリアー [DVD] 価格:¥ 3,990(税込) 発売日:2005-06-03 |

![セマ・ザ・ウォリアー [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nthUYYjHL._SL75_.jpg) |

セマ・ザ・ウォリアー [DVD] 価格:¥ 5,040(税込) 発売日:2006-03-03 |