YesAsia.com )

昭和初期、日本統治下の台湾における先住民セデック族が抗日蜂起した《霧社事件》を描いた台湾映画。2012年の第7回大阪アジアン映画祭で上映、コンペティション部門で観客賞を受賞。

『セデック・バレ 第一部 太陽旗(賽德克・巴萊 太陽旗)』

『セデック・バレ 第二部 虹の橋(賽德克・巴萊 彩虹橋)』

『セデック・バレ インターナショナル版(Seediq Bale)』

『セデック・バレ』予告編(第一部&第二部込み)VIDEO VIDEO

さて、ここから後はネタバレも含む、『完全版』と『インターナショナル版』の比較なんぞを少々。お嫌な方は、以降は読まれませんように!

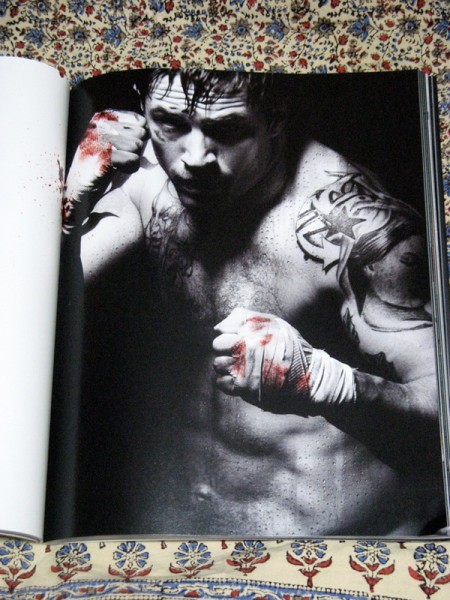

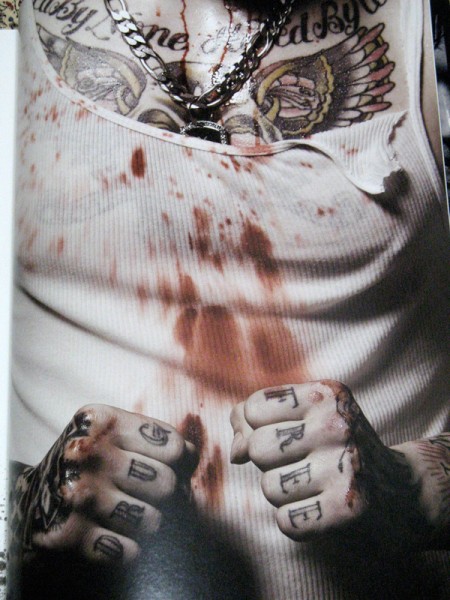

この二つの印象の違いとしては、やはりまず完全版では第一部のクライマックスとなる、セデック族による霧社襲撃〜虐殺場面での、描写の違いが大きい。

もう一つの大きな差異は、ちらっと前述したようなエンディングの違い。

11月初めにはモーナ・ルダオ(筆者注:セデック族の反乱を率いた中心人物で、映画の主人公)が失踪し、日本側は親日派セデック族を動員し、11月4日までに暴徒側部族の村落を制圧した。モーナの失踪後は長男のタダオ・モーナが蜂起勢の戦闘を指揮したが、12月8日にタダオも自殺した。 とあるんですが、完全版は基本的にこの事実に即して描かれます。

完全版の最終部分の流れを大まかに追うと、以下のようになります。

日本軍との最後の大規模な白兵戦があり、セデック族が橋を渡りかけたところを爆破というシークエンスの後、空から赤い花弁が降り注ぎ(しかし実際は花弁ではなく投降勧告のビラ)、モーナ・ルダオは妻たちと幼い子供たちを殺し、独り山中深くに姿を消し、以来消息が知れなくなる。

残された年長の息子たちは、山中に籠もって抵抗を続け、里の家族たちからの支援なども受けつつ、それでも破れて最終的には自害する。反乱が全て収まった後、日本軍の将校たちは咲き誇る真紅の桜に驚きつつ、セデック族の勇猛さに喪われた武士道を見る。

そして残ったセデック族の強制移住が描かれ、更に四年後、モーナ・ルダオの遺骨の発見が描かれ、続けてテロップによって、台湾大学での保存〜霧社への返還などが説明される。

映画のラストは、遺骨を発見した若者が、山頂で空に掛かる虹を見上げる中、モーナ・ルダオ以下、亡くなったセデック族の人々が雲海の上、晴れやかな顔で民謡を歌いながら、父祖の住まう世界に向かって《虹の橋》を渡っていく姿が描かれ、その後、お伽噺のような情景の中、セデック族の由来を語る神話が語られてエンド・クレジット。

対してインターナショナル版は、白兵戦〜橋の爆破から、空から赤い花弁が降り注ぐところまでは同じなんですが、それが投降勧告のビラだったという部分はなく、代わりにここでセデック族由来神話が語られます。そしてそこからダイレクトに、日本軍将校たちが真紅の桜と共に武士道を思うシーンへと続く。

その後はテロップによる事件の顛末の説明や、強制移住の場面などが描かれますが、完全版にあった、モーナ・ルダオによる妻子の殺害〜失踪、残った若者たちの抵抗〜里の家族との交流〜自害といったエピソードは一切割愛されています。

エンディングも異なっており、完全版でモーナ・ルダオの遺骨を見つけた青年は、インターナショナル版でも同じく山中に踏み入っていきますが、遺骨の発見シーンはなし。当然その顛末のテロップもなく、青年はそのまま山頂に登り、天空の虹を見る。そして、セデック族の魂が《虹の橋》を渡っていくシーンはなく、そのままエンド・クレジットへ。

つまりこうして二つを比較してみると、完全版は、細部に渡って出来事を描いてくれる反面、ドラマ的なダイナミズムは犠牲になっている感があり、対してインターナショナル版は、エピソード的な欠落はあるものの、クライマックスからエンディングへの流れはスムーズ。

【追記】その後めでたく一般公開&日本盤ソフト発売。

)

![預言者 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51B0ATP0zEL._SL160_.jpg)

![闇を生きる男 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51N28NqwX6L._SL160_.jpg)

![セデック・バレ 第一部:太陽旗/第二部:虹の橋【豪華版 3枚組】[Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61yY5eDa0eL._SL75_.jpg)

![セデック・バレ 第一部:太陽旗/第二部:虹の橋【通常版 2枚組】[Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519WuvFYBVL._SL75_.jpg)

![セデック・バレ 第一部:太陽旗/第二部:虹の橋【豪華版 3枚組】[DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/6181AllwOWL._SL75_.jpg)

![セデック・バレ 第一部:太陽旗/第二部:虹の橋【通常版 2枚組】[DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5191pYV4M4L._SL75_.jpg)

![映画秘宝 2012年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61AlWfxpi2L._SL160_.jpg)

![スパルタカス ブルーレイBOX [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61zBtis69HL._SL160_.jpg)

![スパルタカス序章 ゴッド・オブ・アリーナ ブルーレイBOX [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J6pRekoWL._SL160_.jpg)