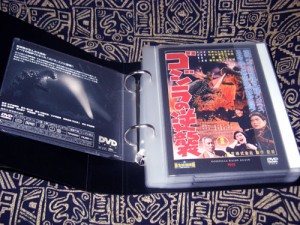

前にCDをソフトケースに入れ替えてスリム化する話を書きましたが、今回はそのDVD版。

DVD用のソフトケースも何種類か市販されていますが、幾つか試した結果、私が現在使用しているのは、これ。

|

コクヨS&T CD/DVD用ソフトケース MEDIA PASS トールサイズ 1枚収容 20枚 黒 EDC-DME1-20D 価格:¥ 1,628(税込) 発売日:2008-09-01 |

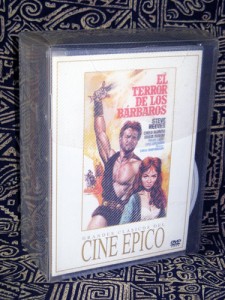

これに入れ替えると、どんな感じになるのかというと、例えばDVDが5枚あると、ケースの厚みがこれだけ減ります。

入れ替え方法は、ごく簡単。

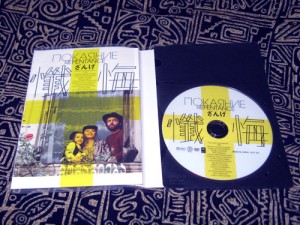

DVDからジャケットとディスクを取り出して、ペッタンコのソフトケースに入れ替えるだけ。以前は、ジャケットがちょっと入れにくかったんですけど、それも改良されて、現在販売されているバージョンでは、慣れればものの数十秒で移し替えられます。ケースの分解の手間がない分、CDより楽。

ディスクは、ケースに一体化した不織布のポケットに。

左側は、チャプターシートなどを入れるポケット。

ブックレットでも、極端に厚いものでもなければ、問題なく収納可能。写真のDVDは違いますけど、紀伊國屋書店のクリティカル・エディションの解説書が入るくらいだから、殆どのDVDだったらOKでしょう(笑)。

二枚組用もあります。

|

コクヨS&T CD/DVD用ソフトケース MEDIA PASS トールサイズ 2枚収容 10枚 黒 EDC-DME2-10D 価格:¥ 1,344(税込) 発売日:2008-09-01 |

構造は、こんな感じで、ディスク用ポケットがもう一つ増えます。

私の場合、現在はDVDのソフトケースは、このコクヨ MEDIA PASSシリーズに一本化しているので、買うときはお得な50枚パックにしています。

|

コクヨS&T CD/DVD用ソフトケース MEDIA PASS トールサイズ 1枚収容 50枚 黒 EDC-DME1-50D 価格:¥ 3,675(税込) 発売日:2008-09-01 |

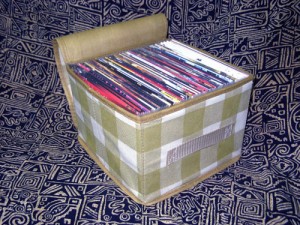

一枚当たりの単価が割安になるのはもちろん、CDのときと同様に空の外箱が、こんな感じに、収納ケースとしても使えるんですな。

これ、便利だから別売して欲しい(笑)。

ケースがペラペラになると、嵩は減るんですが横積みにしておくわけにもいかないので、私はテキトーな空き箱とかに、まとめて立てて収納するようにしています。

現在、よく使っているのが、この、100円ショップで売っている、カラーボックス用のDVD収納ケース。

蓋が、申し訳程度のペラペラなものなのは残念だけど、高さがピッタリなのが好都合。

さて、このMEDIA PASSには、ファイリング型もあります。

|

コクヨS&T CD/DVD用ファイル MEDIA PASS トールサイズ 黒 EDF-DME10D 価格:¥ 1,155(税込) 発売日:2008-09-01 |

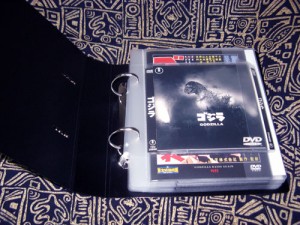

同様のソフトケースに耳がついたものを、リングバインダー式でファイリングしていく構造。

商品写真だと判りませんが、書籍の外箱みたいな透明なケースも付いているので、ホコリよけは万全。ただ、リング部分があるせいで、ケースの奥行きは、DVDのトールケースよりもかなり増えてしまいます。

いちおう10枚まで収納可能ということで、ファイルには始めから5枚のケースが付属しており、あとは別売のリフィルで買い足していくという形になるんですが、私が重宝しているのは、このファイル式にはCD用もあって、DVD用とCD用では、リングの穴の位置が一緒だということ。

|

コクヨS&T CD/DVD用ファイル MEDIA PASS リフィル 1枚収容 EDF-CMP1-5 価格:¥ 473(税込) 発売日:2008-09-01 |

これがどう重宝かというと、昔買ったジュエルケースのDVDと、現在のトールケースのDVDを、同じファイルで収納できるんですな。

こんな感じ。

というわけで、こういった、ある程度まとまったシリーズもので、購入のタイミングによってケースの大きさがバラバラになっちゃっていたヤツを、まとめて一つのファイルで管理できるので、これはかなり有り難い。

ファイル式だと、こんなのもあります。

|

ELECOM DVDファイル CCD-DVDF12BK 価格:¥ 780(税込) 発売日:2005-10-12 |

私も使ったことがあり、これもなかなか佳良なんですが、ページ(ソフトケース)がファイル形式ではなく固定式なので、後から順番を入れ替えたりとか、他のファイルに移動したいとかいったときには、ちょいと融通がきかないのが難点でした。

![3時10分、決断のとき [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51G2JlqSO0L._SL160_.jpg)

![決断の3時10分 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/512zcDpQvgL._SL75_.jpg)

![群盗、第七章 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31XA44K4TCL._SL160_.jpg)

![月曜日に乾杯! [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ESCB78VPL._SL75_.jpg)

![エア・パニック -地震空港大脱出- [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sk6R6CtnL._SL75_.jpg)

![薔薇の貴婦人 デジタル・リマスター版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51cABju2FhL._SL160_.jpg)

![ドリームチャイルド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/314BH8FWPDL._SL75_.jpg)

![安城家の舞踏會 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51b8Xp4S8bL._SL75_.jpg)

![レッド・ウォリアー [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51z8PZemGXL._SL160_.jpg)

![提督の戦艦 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PySNUia8L._SL160_.jpg)

![戦場でワルツを 完全版 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WcUrDLouL._SL160_.jpg)

![戦場でワルツを 完全版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5155dn9ArRL._SL160_.jpg)

![愛しきベイルート アラブの歌姫 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ppMB3NPGL._SL160_.jpg)

![今日も僕は殺される デラックス版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51EvufEQ1tL._SL160_.jpg)