“Taras Bulba” (2009) Vladimir Bortko

前に「気になる」とティーザー・トレイラーを紹介した、ゴーゴリの『隊長ブーリバ(タラス・ブーリバ)』のロシア版新作映画。

前は「TV映画らしい」と書きましたが、劇場公開作(それもかなりの大作)でした。公式サイト(ロシア語)はこちら。

今回、英語字幕付きロシア盤DVD(米amazonで購入可能 を入手したので、目出度く鑑賞(笑)。

を入手したので、目出度く鑑賞(笑)。

ユル・ブリンナー主演の62年版は、面白いんだけど、実はゴーゴリの原作とはかなりかけ離れた内容(ユル・ブリンナーの映画を先に見た私は、後から原作を読んで、その余りの違いにビックリギョーテンいたしました)だったのに対して、今回のロシア版は、かなり原作通りの内容です。

原作に忠実ということを基本にして、そこに必要最小限のアレンジやトッピングを加え、それを一大視覚絵巻として見せる……といったスタンスの作品なので、原作既読者ならばお楽しみも倍増でしょう。じっさい私も、映画観賞後に小説を再読してみたら、かなり細かなディテールまでフォローされていて驚きました。

物語の舞台は、15世紀から17世紀にかけて、ポーランドと戦闘状態にあったウクライナ。

ウクライナ・コサックの老勇者タラス・ブーリバの家に、キエフの大学で学んでいた二人の息子、オスタップとアンドリイが帰ってくる。立派な若者に成長した息子たちを、更に一人前のコサックにするために、ブーリバは二人をザバロジエ(地名)のセーチ(軍事共同体村落のようなもの)へと連れていく。

セーチでのコサックたちの荒々しく好戦的で、しかし自由闊達な暮らしぶりが描かれる中、ポーランドのウクライナへの侵攻の報がもたらされる。コサックたちは軍を挙げ、やがてポーランド軍が立てこもるドウブノを包囲する。しかしドウブノには、次男坊アンドリイがキエフ時代に恋に落ちた、ポーランド人の美女がいた。

こういった状況を背景に、ブーリバと長男オスタップとの親子の絆や、次男アンドリイと敵の美女の恋愛、そしてブーリバとの相剋などが、叙事詩的に描かれます。

映画としては、ゴーゴリの原作同様に、祖国愛や男の生き様といったテーマをストレートに謳いあげた、極めて力強い作品。

反面、19世紀中頃に書かれた小説に忠実であるがゆえに、21世紀に制作された映画として見たときには、いささか「問題」が生じている感もあります。その一例として、この映画が「プロパガンダではないか?」という批判が出てしまったようですが、これに関しては後述します。

まあ、良くも悪くも原作に忠実で、下手に現代的な視点で「解釈」して「翻案」したり、或いは、リスクを恐れて「無難」にしたり、マーケティング的な理由で「迎合」したりといった、「配慮」めいたものが殆ど見られないので、表現手法としては、昨今のロシア製大作映画同様に、ハリウッド的なそれなんですが、内容的には、ハリウッド映画とは違った魅力がタップリ。

映像的には、エピック的なスケール感がバツグンで、セットもモブも質量ともに充分以上です。

そもそも風景からして雄大なわけで、そんな地平線を生かしたワイド画面の中を、騎馬のコサックの大群が駆け回る絵面は、もうそれだけでも一見の価値はあり。

スペクタクル・シーンであるドウブノ攻城戦は、カメラがCGI的なアクロバティックな動きをしないことや、CGIもおそらくほとんど使われていない(使っているのは爆発シーンくらい?)せいもあって、いかにも物量タップリの肉弾戦といった迫力があります。そんな中で、兄オスタップが城壁に引っかけた鉤縄を、弟アンドリイが上から落とされる石をよけながらよじ登り、兄が城壁から落とされてしまったところを、弟が腕を掴んで助ける……なんてドラマが描かれると、もう見ているこっちも燃えまくり(笑)。

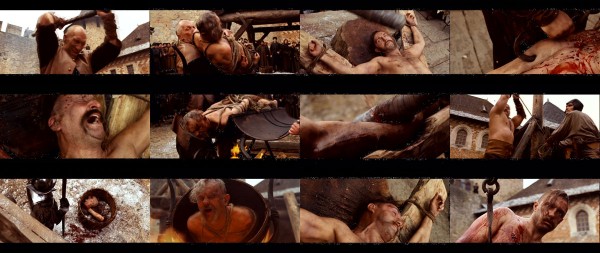

野戦シーンは、徹底してリアリズム準拠の血生臭さ。胸は撃たれるは、喉はかっ切られるは、槍はブッ刺さるは、首は飛ぶは……ってなシーンが、血糊も特殊メイクもふんだんに繰り広げられます。迫力はもちろん、オッカナイや痛いもタップリ。そんな中で、原作準拠の叙事詩的なセリフの様式美も再現されるんですが、ここは嬉しい反面、様式美とリアリズムの間に齟齬も生じている感じ。これに関しても後述。

血生臭いといえば、後半のワルシャワでコサックたちが処刑されるシーンも、かなりのものです。四肢の切断、鉄釜に入れて焼き殺し、粉砕刑の後に鉄鉤吊るし……といった処刑の数々は、気の弱い人は見ないが吉。責め場っつーより惨殺場なので、見る人を選ぶとは思いますけど、個人的にはかなりの高ポイントです。

で、その中に原作小説でも白眉の感動シーン(本を読んだとき、私はここで泣きそうになった……)があるんですが、映画でも、役者の力強い演技も相まって、オッカナくて痛いながらも、同時にド感動という、メル・ギブソンの『ブレイブハート』もかくやという名場面に。もう一つ、火刑のシーンもありますが(小説をお読みの方なら、どういうシーンだか判るはず)、これまた雄大な風景をたっぷりと生かした絵面といい、交わされるセリフといい、やはりなかなかの感動シーンに。

なんかね〜、ここいらへんは思っくそツボを突かれてしまった感アリで、もう「ひぃ〜!(怖)」で「おぉ〜!(涙)」で「きゃ〜!(♥)」ってなカンジでした(笑)。視覚的な残酷美というより、状況やセリフも含めた「無惨の美学」に、もう心が鷲掴みに。

もちろん、ロマンティックだったりビューティフルだったりクワイエットだったりするシーンも多々あるんですが、そっちは割と標準的な出来なので、どうしても激しいシーンの方が印象に残っちゃうかなぁ。

役者さんは、いずれも好演。

タラス・ブーリバ役のボグダン・ステュープカは、『ファイアー・アンド・ソード』や、『THE レジェンド 伝説の勇者』などに出ていた人で、どうやらウクライナ人の役者さんらしいです。

ユル・ブリンナーとは全くイメージが異なりますが、これはそもそもユル・ブリンナー版のタラス・ブーリバが、原作小説とはかけ離れたキャラクターのせいで、このボグダン・ステュープカ演じるタラス・ブーリバは、老いてなお勇猛な肥大漢という、原作通りの人物です。威厳と荒々しさを併せ持ち、時に悲哀も覗かせながら、文句なしの好演。

オスタップ役のウラジーミル・ウドヴィチェンコフは、『バイオソルジャー』なる映画に出ているようですが、私は今回が初見。男っぽい顔立ちと立派な体格を生かして、これまたかなりの好演。

アンドリイ役のイゴール・ペトレンコは、『ウルフハウンド 天空の門と魔法の鍵』にも出ていましたが、その後に見た同じニコライ・レペデフ監督の『東部戦線1944』(あんまりな邦題で損をしていますが、なかなか心に染みる佳品。今なら500円DVD で買えるし、恐ろしすぎる名作『炎628

で買えるし、恐ろしすぎる名作『炎628 』の、あの少年が成長して出演もしているので、ロシア映画好きにはオススメの一本)の方が印象深い。ナイーブさのある二枚目なので、これまた役柄に良く合っていて好演。

』の、あの少年が成長して出演もしているので、ロシア映画好きにはオススメの一本)の方が印象深い。ナイーブさのある二枚目なので、これまた役柄に良く合っていて好演。

アンドリイが恋に落ちるポーランド美女役は、ポーランド版『クォ・ヴァディス』でヒロインのリギアを演じていたマグダレナ・ミェルツァシュ。8年経って娘らしさは少し消えましたが、相変わらずの「男好きがする」系美人さん。今回はオッパイも披露。

脇を固める連中も、コサック連中はいかにもそれらしげな、味わい深い顔つきをしたアンチャン、オッサン、ジイチャンが勢揃いで、画面の説得力を高めるのに大いに一役買っております。

ただ、コサック側にしろポーランド側にしろ、独特のヘアスタイルとヒゲの形の印象がキョーレツ過ぎて、ちょいと誰が誰だか判んなくなるきらいはあり。IMDbを見ると、『パン・タデウシュ物語』と『THE レジェンド 伝説の勇者』で印象深かったダニエル・オルブリフスキーも出てたみたいなんだけど、正直どの役だったか未だに判らない(笑)。

そんなこんなで、映画(や小説)の軸である「男らしさ」や「○○魂」や「愛国心」に拒否反応がある方や、血や野蛮が苦手な方は、正直なところパスした方がいいと思いますが、個人的には大満足でした。

YouTubeに新しい予告編があったので、下に貼っておきます。

日本盤、出るといいなぁ……。

因みに、原作小説はこちら。

では、後述すると言った二つについて。

まずはプロパガンダ云々の方。

じっさいIMDbでも米amazonでも、そういった批判を読むことができますし、結果として評価も、最高点と最低点、共に多い。

またゴーゴリ自身、ロシア文学の作家として知られてはいるものの、出身はウクライナだということも、ソビエトが崩壊してウクライナが独立した現在、ウクライナ・コサックに題を採りながら、ロシア魂を高らかに謳いあげているこの作品の評価に、影を落としている感じ。

更にこの映画は、ゴーゴリの生誕200周年の年に、ロシア文化庁の後援によって作られた、ウクライナ映画ではなくロシア映画なので、プーチン政権下の現在だと、なおさら民族統一的なプロパガンダだという批判が起きても、ある意味やむなしといった感はあります。

とはいえ、指摘されているような「ロシア魂」の強調は、ゴーゴリの原作自体にも色濃く見られる要素ですし、逆に、小説に出てくるポーランド人やユダヤ人への偏見(小説を読んでいると、たまに地の文で「この美人は、ポーランド女のつねで、軽率だった」とか「蛆虫のようにユダヤ人の魂にまつわりついている、黄金に対する不断の妄念」とかいった文章に出くわすので、ギョッとします)は、映画からは排除されています。

特にポーランドに対しては、映画では小説にはないオリジナル・エピソードを加え、人物像を膨らましていたり、憎み合いから和合への示唆を入れたりしているので、私個人としては、プロパガンダ臭は感じませんでした。

ただ、被抑圧者としてのコサックという像は、原作より映画の方が強調されており、同時に、コサック自体の残虐さ(原作では、ブーリバは復讐と弔いのために、ポーランド人の女子供まで、残酷な方法で惨殺する)は排除されています。おそらくこれは、政治的な意図というよりマーケティング的な要因だと思われますが、厳密な視点からすると、他であれだけ原作に忠実であるだけに、この変更は、完全にニュートラルな姿勢によるものとは言えない感じはしますね。

次に、叙事詩的な様式美と映画的リアリズムの齟齬の方。

映画と小説両方のネタバレを含みますので、お嫌な方は、これ以降はお読みにならないように!

原作には劣勢に陥ったコサック軍にブーリバが「火薬はまだあるか? サーベルは鋭いか? コサック魂はまだ潰えていないか?」と呼びかけ、それに部下たちが一人ずつ「大丈夫です、コサック魂はまだ潰えておりません!」と答えながら、しかし刃に斃れていき、このやりとりが幾度も繰り返されるという場面があって、ここはかなりグッとくるシーンなんですが、これは映画でもそのまま踏襲されています。

ただ、文章ならば良いんだけど、リアリズム準拠の映像でこれをやられると、何だか、ブーリバが呼びかけたせいで部下たちの動きが止まってしまい、その隙に殺されてしまうように見えてしまうんですな。

それと、死んでいく男たちに対して、その一人一人の出自がナレーションで入るんですが、これも原作と同じではあるものの、映画としては、やはり不自然な感は否めない。また、そうやって情緒面を刺激された後、コサックたちが皆「ロシアに栄光あれ!」と言って死んでいくので、これも原作どおりなんですが、そこがよりプロパガンダ的な印象に繋がっている感はあります。

もちろん、こうした齟齬だけではなく、逆に、原作小説の視覚的なアダプテーションとしては、感心させられる部分も多々あるので、そんなところも映画の大きな見所の一つなんですけど。

![サン・ルイ・レイの橋 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51HRlKPEJuL._SL160_.jpg)

![シシリーの黒い霧 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/511pCF5xLfL._SL160_.jpg)

![THE KING 序章~アユタヤの若き英雄~/~アユタヤの勝利と栄光~ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51uulec9cDL._SL160_.jpg)

![ロード・オブ・ウォリアーズ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51raZ4eu30L._SL160_.jpg)

![映画秘宝 2009年 12月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nitwjwhhL._SL75_.jpg)