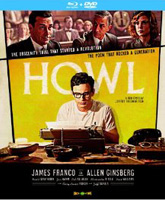

“Howl” (2010) Rob Epstein & Jeffrey Friedman

(アメリカ盤Blu-rayで鑑賞→amazon.com)

2010年製作のアメリカ映画。ビートニクスの詩人でゲイでもあったアレン・ギンズバーグの詩集『吠える』の猥褻裁判を軸に、彼の詩の世界と、詩人自身の姿を疑似ドキュメンタリー形式で描いた作品。

監督は『セルロイド・クローゼット』のロブ・エプスタイン&ジェフリー・フリードマン。ギンズバーグを演じるのはジェームズ・フランコ。

実在の人物の言動を役者が再現し、それをドキュメンタリー的な手法で構築していく作品なので、いわゆる劇映画的な作りではありません。

作品の構成要素は、主に5つに分かれます。

まず、『吠える』の猥褻裁判を法廷劇的に描いていくパート。主役のギンズバーグは、このパートには出てきませんが、これがいわば全体をストーリー的に牽引する軸になっています。

2つ目は、裁判と並行して別の場所で行われている、ギンズバーグへのインタビューを再現したパート。ギンズバーグのプライベート・ヒストリーや、詩作に対する考え、様々な想いなどが、モノローグのみで語られます。自身のホモセクシュアリティに関して赤裸々に語られるのも、このパート。

3つ目は、このギンズバーグのモノローグに準じて描かれる、プライベート・ヒストリーの再現ドラマ的な映像パート。前述したホモセクシュアル要素も、このパートで実写ドラマとして描かれます。

4つ目は、『吠える』の出版以前(おそらく)に、詩人が仲間の前で自作を朗読しているシークエンス。

そして5つ目が、前述した4つのパートのそこかしこで出てくるギンズバーグの詩の朗読と共に、その詩のイメージをアニメーションを使ってヴィジュアル化したパート。

以上の5つのパートが、入れ替わり立ち替わり出てきて、最終的にギンズバーグという詩人と、その詩の世界の両方が浮かびあがるという構成です。

かなり意欲的な作品だとは思います。

しかし、いかんせん私の語学力では台詞が難しすぎて……出てくる単語も難しければ、語られる内容も抽象的だったり法廷の論議だったりで、もう内容の半分も理解できたかどうか(笑)。

それでも判った部分だけで言えば、なかなか興味深くはありました。

まず、法廷パートの、検事が押してくる「文学的な価値があるか否か」という要素(つまり「猥褻か芸術か」と同じ構図)。この論議が、最終的には無効化して「自由の尊さ」に帰着し、そして映画自体も、ギンズバーグ(を演じるジェームズ・フランコ)による「holy, holy, holy……」の朗読で締めくくられるんですが、この一連の流れはちょっと感動的。

検事が詩の文章に「特定の意味」を見つけようとし、感覚を論理で解釈して是非を判断しようとするあたりも、そういった姿勢そのもの滑稽さが良く伝わってきて面白かった。

ギンズバーグへのインタビューも、詩がどのようにして生まれるか、作者にとってそれはどんなものなのか……といったことが語られるので、実に興味深し。作家像を垣間見ると同時に、芸術論的な面白さもあります。

もちろんホモセクシュアル関係の話も興味深く、再現ドラマ部には、ちょっとしたセクシーな雰囲気や、ゲイ的に見ていてハッピーな気分になれる場面も多し。裁判とインタビューはカラー、パーソナル・ヒストリーと仲間の前でのポエトリー・リーディングは白黒という構成なんですが、この白黒の映像も美しい。

ただ残念なのが、アニメーションによる詩の視覚化のパート。

ここはいわば、映画的には最大の見せ場であるはずなんですが、イメージ自体は面白いし雰囲気も悪くないものの、2D表現の部分はともかく、3DCGのキャラクター・アニメーションが、ちょっと安っぽくていただけない。制作はタイのスタジオらしいです。

時間や予算の関係もあるんでしょうが、このアニメーション・パートで、もっとスゴいものを見せていてくれれば、この映画はかなりの傑作になったんじゃないかと思うんですがが、残念ながらそこまでは及ばず。決して悪くはないんだけど、いかんせん、20世紀を代表する詩のヴィジュアライゼーションとしては、イメージ的なパワーが弱すぎるし、完成度も充分とも言えない。

ここで例えば、最近で言えばジュリー・テイモアの『アクロス・ザ・ユニバース』くらいの、ハイ・クオリティなヴィジョンを見せてくれれば、この映画、かなりの傑作になっただろうに……何とも惜しいです。

ギンズバーグ役のジェームス・フランコは、雰囲気は上々なんですが、ちょっと坊やっぽいというか甘いというか……ナイーブな感じはあるんだけれど、もう少しシャープさとか深みがあると良かったかも。

個人的には、裁判長でボブ・バラバン、証人の一人でトリート・ウィリアムズという、20代の頃に好きだった役者さんたちが見られたのは、何だか得した気分でした。

再現ドラマパートでジャック・ケルアック、ニール・キャサディ、ピーター・オルロフスキーなんて面子が出てくるので、ビートニクスに興味のある方なら、そこいらへんも大いに楽しめるかと。

まあ私は、ビートニクスはよ〜知らんミーハーですし、内容の理解度もおぼつかないんですが、実写パートの映像の雰囲気の良さや、散見されるホモセクシュアル・モチーフだけでも、けっこう楽しめちゃいました(笑)。

いかにもこの監督コンビらしく、ゲイ映画的な側面も色濃い内容ですし、時代のムードにも惹かれるし、それに何と言っても、前述したようにラストで感動しちゃったので、「判らない&惜しい」なりにも、それでも「かなり好き」と言える一本です。

![ターゲット・イン・NY [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OAJeCv-jL._SL75_.jpg)