都条例「非実在青少年」規制問題については、議決が先送りになるのではないかという観測が流れておりますが、まだまだ予断は許さぬ状況のようです。<参考>

今回のエントリーでは、実際の「非実在青少年」規制問題からは少し離れますが、なにゆえこうした「実在(つまり現実)」の問題が「非実在(つまりフィクション)」に及ぶのか、その構造そのものについて、19世紀ヴィクトリア朝イギリスでの「ヌード論争」を手本に、いま起きている問題とも絡めながら、ちょっと私見を綴ってみたいと思います。

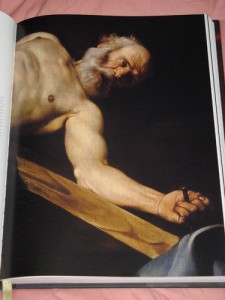

まず、下の二つの絵をご覧あれ。

前回のエントリーで述べたように、19世紀ヴィクトリア朝イギリスでの「ヌード論争」において、左のフレデリック・レイトンの描いたヴィーナスは「芸術」と称賛され、右のアルバート・ムーアは「猥褻」と非難を受けた。これは、当時の「モラル」に基づく判断だったわけだが、では、具体的にはどういうことなのか。

前項では、「モラルというものの曖昧さ」を強調するために、具体的な理由には触れなかったが、実はその「理由」の中に、今回自分が考えてみたい、「現実がフィクションに干渉する」、その一例を見ることが出来るのだ。

以下、私が参照した雑誌『芸術新潮』2003年6月号「ヴィクトリア朝の闘うヌード/筒口直弘」から、該当部分を引用させていただこう。

この2人のヴィーナスが、それぞれどういう場にいるかを、よく見比べてください。レイトンの絵の背景に顔を出す青い海は、おそらく地中海。ドーリス式の柱も立っているし、画面の左下にはヴィーナスのアトリビュート(引用者注・このモチーフはこのキャラクターを表す、という約束ごと)である薔薇の花と鳩が描かれています。

一方のムーアの絵は、そこがどこかも判然としない室内風景ですよね。画面の下に描かれている染付の壷なんて、明らかに1869年当時(引用者注・この絵が描かれた年代)の日本趣味を反映している。

つまり、こういうことなんです。レイトンのヌードは、その場面設定からして、古代ギリシャ世界のヴィーナス像以外のなにものでもない。一方、ムーアのヌードはといえば、画家のアトリエのような室内でヌード・モデルを描いたとしか見えない作品でした。レイトンがヴィーナス像の伝統というものをきちんと踏まえているとすれば、ムーアのヴィーナスは、A Venusという題名のとおり「ヴィーナスのようなもの」、つまりヴィーナスそのものではなくて、単なる現実のモデルをヴィーナス風に描いたヌードにすぎなかった。

先ほど紹介したムーアの作品への2つの評が変に回りくどい言い方で貶していたのは、この事実を口に出すのがはばかられて、ぐっと呑みこんだ結果だったんですね。だからムーアの絵を見た評者も、本当は「道徳的にやましいところ」を感じていたわけですよ。

(引用者注・ムーアの絵は「あまりにも醜くおぞましいために、その趣味に反対する以外、他に反対しようという気にもならない」「このようなヌード作品には反対しようがない。というのも、まったくもって不愉快きわなりないからだ」といった具合に、具体的に「どこがどう」という指摘ではなく、ヘンに奥歯に物が挟まったような表現で批判されている)

お判りだろうか。

つまり、ムーアのヴィーナスを非難した評者は、それを見て「いやらしい」と感じたのだ。何故かというと、それが引用部分からもお判りのように、「フィクションのお約束ごとを踏まえていない、現実の状況を連想させるヌード」だったからである。

ムーアの絵がモラル的に非難された理由は、それは、非難した人間自身の、アモラルな感情の反映でしかないのである。

これが、性表現において、現実がフィクションに干渉してきた一例である。

では、ここでその「モラルとアモラル」について、もう少し考えてみる。

現在、この二つのヴィーナス図を見た際、どっちが「性的」だろうか。

残念ながら私はゲイなので、女性のヌードを自分の中にある性的なものと結びつけて見ることができない。よって、古代ギリシャで女神が素っ裸になっていようと、密室で一般女性が素っ裸になっていようと、どっちも「どーでもいい」ことでしかないが、まあ、肉体表現のリアルさや肌やポーズの艶めかしさなんかから、たぶんレイトンのほうがセクシーなんじゃないかな、とは思う。セクシーであるためのお約束ごとを、ちゃんと踏まえているように見られるのでね。

あと、状況を考えあわせても、「画家のアトリエというセッティングで、絵のためにポーズをとっている、ほとんど無表情な女性」よりも、「外から丸見えな状況で服を脱ぎ、しかも見られていることを一切意識していない女性」の方が、よりシチュエーション的にもエロいんじゃないかな、とも思う。まぁ、マッチョ好きとしては、ムーアの描くヴィーナスのバキバキの腹筋も、ちょいと捨てがたいものがあるけど(笑)。

という具合に、絵というフィクションが非難される基準となった「モラル」は、時代によっても個人によっても、かくも曖昧で千差万別であるし、フィクションを現実と重ね合わせる行為の責任は、フィクション自体ではなく、重ね合わせた鑑賞者自身が負うべきものなのだ。

それと同時に、ここからはもう一つ、現代日本の状況との近似点が見えてくる。

ムーアのヴィーナスに対する、「おぞまし」くて「不愉快」なので、それを「酷評」するという反応。これは、ポルノグラフィー等に対する性表現への既成について語られる際の、「それを見ることで苦痛を感じる被害者がいる」ので「規制すべき」という論調と、どこか似てはいないだろうか?

私は、「先人に学び、その過ちは繰り返したくない」という考えの持ち主なので、自分で「道徳的にやましい」ことを感じてしまったからといって、そんな自分を正当化するために「絵」を攻撃した、ムーアのヴィーナスを酷評した人々と、同じようにはなりたくない。

同時にそこから、「社会一般の健全な考え方を代表して語っているつもり」な言動が、いかにうさんくさいものであるのか、まず疑え、という教訓も得る。

こういったことが、歴史を学ぶ、歴史から学ぶということの、真髄だと思うのだが。

だいいち、自分がエッチな気分になったからって、その責任を相手に問うという考え方は、まるで、痴漢や強姦の被害者に対して、「誘うような恰好をしているお前が悪い」と言うのと、似たようなものではないか。

猥褻な絵の問題と、現実の人間の問題を、一緒にするなって?

何をおっしゃる、最初にフィクションと現実を同列に論じ始めたのは、「非実在青少年」の方でしょうが。

ただし、前述したような「見ることで苦痛を感じる」ということについて、それを全面的に否定するつもりもない。ヴィクトリア朝のアカデミー展なら、会場に行かなければそれを見なくて済むが、それをそのまま現代日本に置き換えるのは乱暴すぎるだろう。

よって、繰り返しになるが、ゾーニングという考え方自体には「賛成」と言っても良いが、ゾーニングだけを欧米に倣い、性表現自体に関しては、現状の「猥褻」という曖昧至極な基準によって、表現の自由が侵害され続けるのなら、やはりそれは納得がいかない。

ホント、どうして性表現の規制に関して、「欧米では」とか「先進諸国では」とか言いたがる人は、それと同時に「先進諸国に倣ってポルノも解禁すべき」と言わないのだろう? 乱暴な口調になるが、「自分の都合のいいことばっか言ってね〜で、自分の言ってることの変さも少しはテメェで考えろ、このノータリン!」って感じでゴザイマスわ、オホホ。

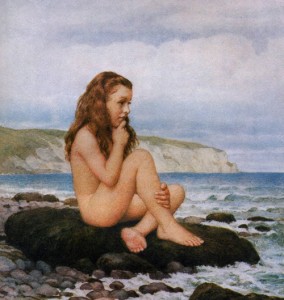

さて、現実がフィクションに干渉した例として、もう一枚、絵を見ていただきたい。

これもまた、ヴィクトリア朝イギリスの「ヌード論争」で非難の的となった、エドワード・ジョン・ポインターの「ディアデーマを結ぶ少女」という絵である。

では、この絵の何が「モラル的」に非難の対象となったのか? それを理解するには、この「ヌード論争」の具体的な流れを知る必要がある。

「ヌード論争」のきっかけとなったのは、「ヌード絵画はふしだらで、英国の品位を貶め、人々のモラルを侮辱している」といった内容の、「英国の良識ある既婚婦人」と名乗る、匿名による新聞投書だった。その結果、同紙にはヌードの是非を巡る、賛否両論の投書が殺到した。

やがてこの論争は、画壇へも波及していったが、最初は大した騒ぎではなかったという。それが一気に激化したのは、アカデミー展開催中に新聞に掲載された、一本の記事のせいだった。

以下、再び該当部分を引用してみたい。

ところがアカデミー展開催中の7月、W・T・ステッドというジャーナリストが「現代バビロンの処女の貢ぎ」と題した記事を「ペルメル・ガゼット」紙に掲載し、ロンドンの少女売春の実態を赤裸々に暴くんです。この記事が伝えた現実のあまりのおぞましさに英国中がパニックに陥ったほど。

そんな状況において、ポインター描く無防備な少女ヌードは、画家の意図に反して、あたかも少女売春をそそのかしているかのように受けとられたのでした。

(改行は引用者による)

私が何故この絵を例として挙げたか、お判りいただけただろうか?

この絵を巡る評価に関しては、前述の二つのヴィーナス図同様に、現実の問題がフィクションの世界に干渉しただけでなく、フィクションの意味すらも歪めてしまったのだ。

もっとも私個人の主観で言えば、別に少女売春そのものを絵画作品で描いても、そのこと自体に全く問題はないと思っている。前項でも述べたように、私は、現実とフィクションは完全に分けて考えるべきだと思っているし、現実世界を大事に思うのと同様に、フィクションの自立性も尊重すべきだと思っているので。

まあ、この問題はちょっと脇に置くとして、再度この絵を見てみたい。

果たしてこれが、「少女売春をそそのかしている」ように見えるだろうか。もし、何の予備知識もなくこの絵を見て、それでも少女売春を連想する人がいたとしたら、それはそもそもその人が、普段から少女売春に並々ならぬ興味を持っていて、その興味を絵に投影しているのではないだろうか、と、私などは思ってしまうのだが。

しかし残念ながら、この絵が発表されたタイミングが、この絵に対するニュートラルな「理解」を阻んだ。現実の抱えていた問題、それもどうやらセンセーショナルに報じられてヒステリックな反応を生んだらしき問題が、この絵の意味を歪めてしまった。

その結果、ポインターは後に、裸体の上に衣を描き加えてしまった。つまり、1985年のアカデミー展に出品された、大作ヌード画としての「ディアデーマを結ぶ少女」のオリジナルは、既にこの世に存在しない。上の図版は、その前年に制作された同名の小さな作品、つまり習作のようなものでしかない。

しかし現在では、この喪われなかった小品は、ロイヤル・アルバート美術館に展示されている(らしい)し、今回このエントリーを書くにあたって、ネットで画像を検索したところ、良くある「ステキなインテリア・アート」として、この絵の複製を販売しているサイトも見つかった。

そこには既に、少女売春をそそのかすというような「アモラル」な影は、全く見られない。

このように、「モラル」や「現実の抱える問題」を、絵という「虚構」に投影してその存在の是非を語るのは、およそ愚かしくも当てにならない行為なのだ。

なお、このような現実をもってフィクションに干渉したがる人全般について、松沢呉一氏のこのツイートが、私にとって実に納得のいく内容だったので、宜しかったらぜひご一読いただきたい。

以上、「ヌード論争」で非難を受けた絵の実例を紹介してみたが、「ヌード反対派」の残した作品についても、少し触れておこう。

下の絵をご覧あれ。

前項で私が、ヌード反対派の筆頭として名前を挙げた、ジョン・キャルコット・ホーズリーの「聖ヴァレンタインの日」という絵だ。

寡聞にして私は、今回のエントリーを書くまで、ホーズリーという画家がどんな作品を描いたのか、全く知らなかった。検索したところによると、世界最初のクリスマス・カードの絵を描いた画家として知られているそうだ。

というわけで、上の作品が彼の代表作と言えるようなものなのかどうか、正直言って自分には判らない。とりあえず、英語版Wikipediaの彼のページに載っていた絵なので、そうそう間違ったチョイスではないとは思うのだが。

ホーズリーは、ロイヤル・アカデミーの会計局長という、アカデミー内では会長に次ぐ第二の地位にいたので、その言動にも、やはりどこか「検閲・弾圧」めいた気配があったのかもしれない。

しかし、それと同時に彼は、あくまでもアカデミーに所属する画家、つまり「表現の送り手」という当事者でもあった。そして、それに反論したジェームズ・マクニール・ホイッスラーもフレデリック・ウォッツも、やはり同じく画家である。

お判りだろうか。

こうして、ヴィクトリア朝イギリスでの「ヌード論争」と、今回の「非実在青少年問題」を比較していると、クィアな私としては、ついつい「う〜ん、じゃあホーズリーが『チンコで障子を破る』の人で、『英国の良識ある既婚婦人』が『ひなげしの花』の人かしらん」なんて軽口を叩きたくなってしまうのだが、この二つには決定的な違いがあるのだ。

ヴィクトリア朝イギリスの「ヌード論争」に関して、その「愚かさ」について重点的に語ってはきたが、それでもこの論争は、あくまでも「当事者(画家)および民間人(マスコミ)による議論」なのだ。対して、今回の「非実在青少年問題」は、「非当事者(行政)による一方的な決定を巡る問題」である。

この二つの差は、実に大きい。どのくらい違うかは、仮にも民主主義国家に生活している人物ならば、それこそ「実在青少年」(非実在じゃないよ)でも判るのでは。

ゆえに私は前項で、「同程度どころか退行している」と述べたのである。

最後に、ちょっと意地悪なデータを載せておこう。

少女売春をそそのかしていると非難を受けた画家、Edward John Poynterの、Google Imageでの検索結果/約50,800件。

ヌード絵画を「モラル」によって徹底攻撃した画家、John Callcott Horsleyの、Google Imageでの検索結果/約 753件。

(続く……かも知れません)

![フリッツ・ラング コレクション 怪人マブゼ博士(マブゼ博士の遺書) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61zLIo1wLKL._SL75_.jpg)