オランダに拠点を置き、英語で全世界展開しているゲイ雑誌Butt Magazineのサイトに、インタビュー記事(英文)が掲載されました。

http://www.buttmagazine.com/magazine/interviews/gengoroh-tagame/

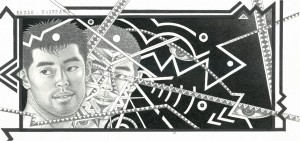

インタビュー自体は去年の5月、”The Passion of Gengoroh Tagame”出版のプレスでニューヨークに行ったときに、Skype経由で収録したもの。インタビュアーはZac Bayly、同席の通訳はアン・イシイ、場所はチップ・キッドの家。

インタビューが始まるや否やチップの家政婦さんが来てしまい、彼女が後ろで掃除している中でpenisだのanusだのfist fuckだのと答えるという、スリリングな状況での収録(笑)。

写真は今年の4月にベルリンで撮影したもので、カメラマンはGeorg Rohlfing。最初の予定は、ギャラリー内で手早く撮影を済ませるという話だったんですが、カメラマンチームが移動中に見かけた、桜の花が満開で綺麗な場所でも撮りたいと希望。

結果、こういう感じに。まぁきれい(笑)。

“Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela” (2013) サンジャイ・リーラ・バンサーリ

“Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela” (2013) Sanjay Leela Bhansali

(インド版Blu-rayで鑑賞→Bhavani DVD、ラトナ・ボリウッド・ショップ)

2013年のインド/ヒンディ映画。『ミモラ』、”Devdas”等のご贔屓、サンジャイ・リーラ・バンサーリ監督作品。ロミオとジュリエットをベースにした、絢爛豪華&濃厚な恋愛もの。

北インド、グジャラート地方にある砂漠の中にぽつんとある、露天で公然と銃器が売買されているような、きなくさい村。その商売と村の覇権は、代々対立し合ってきた二つの一族、ラジャリ家とサネラ家に握られている無法地帯だった。

そんな中、祭の日に、ラジャリ家の次男坊ラムと、サネラ家の一人娘リーラは出会い、運命的な恋に落ちる。しかし二人の仲を周囲が許すはずもなく、リーラの母でサネラ家の強面女当主や、ラムとリーラそれぞれの兄たちを巻き込み、裏切りや陰謀も交えた抗争劇に…という内容。

インドの古典小説を題材に、インド的豪奢と華麗の極みを尽くした”Devdas”、『奇跡の人』の翻案をミュージカル場面なしで描いた、感動シリアス劇の傑作”Black”、興行的には失敗したけれど、個人的には高評価のドストエフスキー『白夜』が下敷きの意欲作“Saawariya”、等々、優れた作品を連発しているバンサーリ監督。今回も期待を裏切らない出来映え。

そういった過去作品と比べると、テイスト的には”Devdas”に最も近いです。激情の恋愛譚を綴る濃厚なドラマと、それを彩る豪華絢爛な美術、そして溜め息が出るような色彩美に酔わせてくれる一本。

ただ”Devdas”がオーセンティックで格調高いムードであったのに対して、今回はそこにクライム映画的な要素が加わることによって、猥雑さやポップ感が増した印象となっており、そこいらへんがまた違った新たな味わいに。

ロミオに相当するラムは、ビデオ屋でポルノDVDを販売しているような男だし、ジュリエットのリーラも、平然と銃を構えたり自分から男の唇を奪うような強い女。そんな二人が激情の純愛に落ち、シェイクスピア譲りのクラシカルな恋愛劇を見せるという、その対比の妙味。

そんな二人の激情も濃厚ならば、ドラマの展開も濃厚、そして画面も絢爛豪華にして濃厚展…と、諸要素がピタリと一致しているのも大成功。

監督の作家性という意味では、過去作に良く見られたような、既成概念に疑問を呈し新たな価値観を提示するといった方向性は、本作に関しては希薄ですが、しかしそれもまた、ストレイト・アヘッドな魅力となっている感じ。

テーマ的な冒険がない分、破綻もなく完成度が高い印象。

ラム役のランビール・シン、期待上げた肉体を惜しげもなく晒し、ロマンスのヒーローでありながら、ふてぶてしさも併せ持ったキャラとして、もう文句なし。初めてこの人を見た“Band Baaja Baaraat”と比べると、驚くべき成長ぶり。

リーラ役のディーピカー・パードゥコーンの演技も見事で、これまた初めてこの人を見た『恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム』と比べると、美貌はそのままに演技の幅がグッと拡がっている感じ。

サネラ家の女ボスやリーラの兄嫁といった、サポート陣の役者さんたちも、存在感も演技も共にバッチリ。特に兄嫁さん、“Gangs of Wasseypur (血の抗争)”に引き続き印象的に残ります。

ミュージカル場面も、豪華絢爛なセットとガッツリ群舞で、ばっちり見所を作りつつ、しかもドラマからも浮いていない、相変わらずの手腕の確かさ。更にゲストで、某スター女優が登場するというお楽しみも。

シェイクスピア劇との比較という点では、基本の構造は『ロミオとジュリエット』に則りながら、前半は比較的忠実に展開をなぞっています。とは言え、キャピュレット家当主に相当する存在は前述したように女ボスになっているし、ティボルトに相当する役はジュリエットの従兄から兄に、ジュリエットの乳母的な役回りは兄嫁に、モンタギュー家の方も、マキューシオに相当する役がロミオの兄になっていたりと、キャラクターのアレンジはかなり自由。

そして後半からは、展開も含めてかなり自由な翻案となります。ロレンス修道僧に相当する役回りのキャラはいませんし、パリスに相当するキャラもなし。クライマックスも、原典とは全く違う展開を見せつつ、更にそこに親子の情愛などの要素が盛り込まれています。

また全般に渡って、シェイクスピア劇の台詞を踏襲することもなく、全体のアレンジ具合を見ると、『ウェスト・サイド物語』の方に近い印象。特に《ジュリエット/ティボルト/乳母》を《リーラ/リーラの兄/兄嫁》にアレンジしている部分は、展開も含めて『ウェスト・サイド物語』の《マリア/ベルナルド/アニタ》を踏襲しています。

こういった過去作品からの引用は、これまでのバンサーリ作品でも良く見られるパターン。一例を挙げると、”Saawariya”で原作『白夜』にはない娼婦のパートがあるのは、おそらくヴィスコンティ版『白夜』からの引用だったし。

というわけで、『ロミオとジュリエット』をソースにしつつ、そこに同じく『ロミオとジュリエット』の翻案である『ウェスト・サイド物語』も盛り込み、クライムドラマならではの展開や味付けも加えて(これはひょっとしたらディカプリオ版からの影響もあるのかも知れませんが、浅学ながら未見なので比較できず)、クライマックスではしっかりオリジナル展開を見せつつ、しかしテーマは原典を外さないという内容。

そしてとにかく美麗で豪華絢爛。溢れる色彩美とその物量は、ホント目の御馳走。激情の恋愛映画にして、味わいも濃厚。文句なしにオススメできる一本です。

“The Camp on Blood Island” (1958) Val Guest

“The Camp on Blood Island” (1958) Val Guest

(イギリス盤DVDで鑑賞→amazon.co.uk)

1957年制作のイギリス(ハマー)映画。二次大戦時、東南アジアの島にある日本軍の戦争捕虜収容所で、サディスティックな所長に苦しめられる連合軍捕虜たちを描いた、戦争エクスプロイテーション(?)アクション映画。

監督は同じくハマー・プロで『原子人間』『宇宙からの侵略生物』などを撮ったヴァル・ゲスト。

東南アジアのとある島にある、日本軍の戦争捕虜収容所は、サディスティックな所長ヤマミツ大佐とその部下サカムラ大尉に支配されており、連合軍の捕虜たちは暴虐と飢えと疫病に苦しんでおり、今日もまた、脱走を図った一人の捕虜が銃殺された。

捕虜たちのリーダーであるランバート大佐に、民間人(多分)で近くの女性捕虜収容所に妻と子供もいるビーティは、サボタージュなどはせずに日本軍と穏やかに交渉すべきだと言うが、ランバート大佐はそれを是としない。

実はランバート大佐は、他の捕虜には内緒で、オランダの民間人捕虜ヴァン・エルストと一緒に、密かに無線機を組み立てていた。そしてある日、日本軍の壊れた無線機の修理部品が到着し、ヴァン・エルストはそれを盗みに行く。

そしてある情報を得たランバート大佐は、ビーティら他の捕虜たちに、自分の計画を打ち明ける。それは、過去にも捕虜虐待で問題を起こしているヤマミツ大佐が、もし日本が負けたときには、証拠隠滅のために捕虜全員を虐殺して、この収容所を無に帰そうとしているということだった。

そして何と、戦争は既に2日前に日本の降伏で終わっており、ヤマミツ大佐らは無線が故障しているために、その事実を知らずにいたのだった。ランバート大佐とヴァン・エルストは、虐殺を避けるためにそれを日本軍に知らせまいと暗躍していたのだった。

しかしそこに米軍の飛行機が墜落し、パラシュートで脱出した米兵ベラミー中尉が捕虜になってしまう。終戦を知っている彼の口から、果たしてその事実はヤマミツ大佐に知られてしまうのか、そして捕虜たちの運命は……? といった内容。

50年代のB級映画ということで、ヤマミツ大佐(ロナルド・ラッド)もサカムラ大尉(マルネ・メイトランド?)も、およそ日本人には見えないとか、この二人を筆頭に他の日本兵の喋る片言の日本語もシッチャカメッチャカだとか、まぁおかしな所はあれこれあります。また、ベラミー中尉の乗る飛行機の飛来〜撃墜〜脱出を効果音だけで描くとか、いかにも安い部分もあれこれ。

ただ、ストーリー自体は、そこそこ上手くひねりを入れてあったり、展開にもあれこれ工夫があるので、当初想像していたよりはけっこう面白く見られました。

軍人やら医者やら神父やら、キャラクターも色々と取り混ぜて良く立ててあるし、前半は収容所内のドラマ、中盤にチェンジ・オブ・ペースを入れ、後半は秘密作戦&少人数での脱出行などをあしらい、クライマックスは銃撃戦という構成も、娯楽映画的に手堅くて佳良。

惜しむらくは悪役二人の最後が、エモーショナルな要素を加味してはいるものの、イマイチあっけなくて盛り上がらないのと、ラストも、まぁ流れとしては判るんですが、これまたイマイチあっけないところ。原因は、肝心のヒーローであるランバート大佐のキャラが、さほど立っていないあたりにありそう。

残酷な日本人描写に関しては、まぁそこそこ。嫌な感じに描かれてはいますが、でもそれほど酷くもなく「う〜ん、戦時中はこれくらいのことはしてたかもねぇ」という感じ。収容所が舞台のせいか、それほど珍妙な日本文化描写も見られなかったし。

当時のロビーカード等ヴィジュアル資料を見ると、日本刀による斬首のシーンがフィーチャーされていますが、劇中での描写自体は比較的あっさり。残酷さやエグさよりも、斬首人を演じるミルトン・リードというプロレスラーの、上半身裸の見事な肉体の方が印象に残るくらい。

そっち系の興味で言うと、捕らわれたベラミー中尉(フィル・ブラウン)がシャツを脱がされて、ヤマミツ大佐に鞭打たれるシーンがありますが、これも描写自体はあっさりながら、事後の背中のミミズ腫れの様子がけっこういい感じ(笑)でした。

DVDはイギリス盤。フィルムの状態は良く、オリジナルのシネスコ(正確には『メガスコープ』だそうですが)をスクイーズ収録、英語字幕もあり。付随のブックレット(24ページ)には写真や解説も盛り沢山の、とても良心的な仕様。

そんなこんなで、キワモノを期待しちゃうと、意外にマトモなので裏切られるとは思いますが、本国でも70年代に何度かTV放送があって以降はソフト化されていなかったカルトものらしいですし、『空飛ぶモンティ・パイソン』がこの映画に影響を受けている云々もあるそうなので、興味のある方はどうぞ。

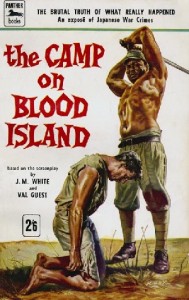

The Camp on Blood Islandで画像検索すると、こんな感じで、やはりやたらにプロレスラー斬首人のヴィジュアルが目立ちます。なかなかいい身体でしょ?

“In A Glass Cage (Tras El Cristal)” (1987) アグスティ・ビジャロンガ

“In A Glass Cage (Tras El Cristal)” (1987) Agustí Villaronga

(米盤Blu-rayで鑑賞→amazon.com)

1987年のスペイン映画。かつて少年相手に拷問殺人を繰り返し、今は寝たきりとなった元ナチスの男と、彼の妻と娘、そして家に入り込んできた美青年を巡る、トラウマ必至のアート系サイコスリラー映画。

監督は『月の子ども』『ブラック・ブレッド』のアグスティ・ビジャロンガ。

中年男クラウスは、元ナチスで収容所の少年相手に生体実験を行い、戦後も少年を拷問殺害してきた小児性愛者のサディストだが、落下事故によって身体が動かなくなり、ガラスの棺桶のような延命装置に入っていなければ呼吸もできない状態になっている。

クラウスの妻でスペイン人のグリセルダは夫の看護に疲れ果てていて、娘レナにも当たり散らす状態。クラウスの屋敷は人里離れた田舎にあり、3人の他は通いの家政婦が訪れるだけ。

そんな中、看護士を名乗るアンジェロというハンサムな青年が、クラウスの世話をすると言って唐突に屋敷にやってくる。しかし、アンジェロのことを怪しんだグリセルダが彼を試すと、実は彼は簡単な注射すら満足に出来ないということが判る。

グリセルダはアンジェロを家から追いだそうとするが、なぜかクラウスは彼に留まって欲しいと望む。しかし、その理由を明かそうとしない夫に、グリセルダは不信感とストレスを溜め込んでいく。また、娘のレナはハンサムなアンジェロに懐き、それがますますグリセルダを苛立たせる。

やがてグリセルダは、家のブレーカーを落として夫の生命維持装置を止めようとまで追い詰められるのだが、その一方でアンジェロは、クラウスの前で全裸になって自慰をしながら、「貴方のことは全て知っている、一緒にまた《その世界》に戻ろう、そのためには妻のグリセルダが邪魔だ」と囁き始め……といった内容。

何というかその……激ヤバな内容でした。

しょっぱなっから、廃屋に両手吊りにされた身体の傷も生々しい全裸の少年を、カメラで執拗に撮影する中年男というシーンで始まり、しかも少年にまだ息があることを知って口づけし、そして角材で殴り殺すというシーンから始まりまして……。

その後は、『愛の嵐』と『ゴールデン・ボーイ』にペドフィリアとサディズムとホモセクシュアルをまぶして、ニューロティック・スリラー風味も加えた内容を、デヴィッド・リンチ風に撮っている……と言えば、いかに見ていて神経を逆撫でされる感じなのか、想像がつくかと思います。

基本的に映像自体は、寒々しいブルーを基調にしつつも美しい色調と、抑制のきいた端正な構図や演出で、扇情的に煽る系の要素は皆無と言ってもいいんですが、それにしても何しろ、ナチスの生体実験&その再現、しかも相手は裸の少年、おまけに同性愛要素もあちこち……とくるので、もうタブー感が尋常じゃない。

少年の殺害シーンだけでも充分以上にキツいのに、加えて、美青年が寝たきりの中年男性の生命維持装置を外し、苦しんでいるところに覆い被さり、泣きながらフェラチオするとか、はっきりとは見せないものの顔射して、しかも後からそれを妻に見せ……とか、そんな展開やシーンがあちこちに。

クライマックスもスゴくて、ネタバレになるので詳述は避けますが、過去と現在、共にものすごいタブー感のある《セックス》をカットバックで見せられるもんだから、映像は美麗だし演出は端正なのに、見ていて「うわあぁぁ……」感が半端ない。

登場人物も皆キャラがキツくて、家族を心配する寝たきりの父親(ギュンター・メイスナー)とはいえ、その正体は少年相手の連続殺人鬼だし、危機に晒される妻(マリサ・パラディス)とはいえ、事故に見せかけて夫を殺そうとするし、サイコな美青年なんだけど、でもそこには理由や純愛要素もあり……。

でもってラストカットなんて「ええええ、これでいいの???」ってな展開ながら、ん〜でもそうなるのかな……って感じでもあり、しかもそれを詩的で美麗なイメージで見せられるもんだから……。

いやはや、鑑賞後の印象は「うわぁ、なんかスゴいもの見ちゃった……」の一言。

特典に入ってたアグスティ・ビジャロンガ監督のインタビューを見たところ「ジル・ド・レイの話をヒントに、ナチスの話を背景に、現代に再構築した」っていうんですが、その発想自体が邪悪というか怖いもの知らずというか……。

ただ前述したように、映像自体は美麗ですし、演出も良く、サスペンス要素があるのでストーリー面での娯楽要素もバッチリ。全てにおいてクオリティは実に高く、神経を逆撫でされつつも、ものすごく面白いです。単にヤバいだけのキワモノではない、映画としてきちんと見応えのある一本。

何かの拍子で予告編を見て、「あ、なんか良さげ。え、マリサ・パラディス出てるの? 見る見る見る!」と嬉々として米盤Blu-ray買ったんですが、見応えもヤバさも期待以上でした。

Blu-rayやDVDは、日本のアマゾンでも買える模様。

[amazonjs asin=”B005DKS1T4″ locale=”JP” title=”In a Glass Cage Blu-ray Import”]

[amazonjs asin=”B005DKS220″ locale=”JP” title=”In a Glass Cage DVD Import”]

ちょっと宣伝『奴隷調教合宿』第11話です

長谷川サダオ「1978〜1983」展のお知らせ(東京)

8月23日〜9月13日まで、東京・九段のギャラリー、成山画廊にて、長谷川サダオ展が開催されます。

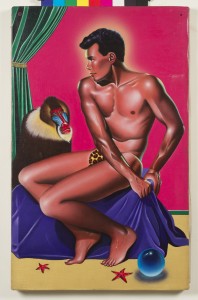

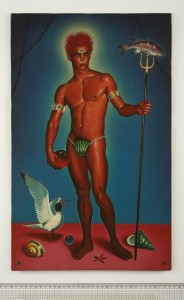

拙著『日本のゲイ・エロティック・アート vol.2』でも書いたように、長谷川サダオは日本のゲイ・アート史上において、最も重要な作家の一人です。

前世代の作家たちが、主に自分の欲情というメカニズムを忠実に追うことで、結果としてその作品をゲイ・アートたらしめていたのに対して、長谷川サダオは、個人という枠内だけに留まることなくゲイネスという総体も視野に入れ、またプレスリリースにもあるように、アートやファッションといった同時代の潮流にも共鳴しつつ、それらを自作に反映させていきました。

また作品のフィニッシュワーク(仕上げなどの技術)の完璧さも、見逃すことのできないポイントの1つです。そんな原画の持つ美しさを直に目撃できる個展という貴重なチャンス、ぜひお見逃しなきようオススメいたします。

【プレスリリースより】

8月の終わりに開催致します長谷川サダオ(1945年生まれ1999年没)は、ゲイアートという閉鎖的な分野で活躍してきた特異なアーティストでありましたが、“1980年代”という時代の再評価やゲイリブの推進によって、解き放されたアーティストのひとりです。現にここ10年でトム・オブ・フィンランド等欧米のゲイアートは大手オークションハウスでも高額で取引されるようになりました。

マイノリティーな性的趣向を秘めつつ描かれる絵画は日常を軽々と飛び越えて、密室特有の幻想を描いており、世界に誇れるビジョナリーアートと申せましょう。

今展では1970年代後半から1980年代前半までの作品に焦点をあて、当時流行したテクノポップスが持つプラスティックなニュアンスが前面に現された作品をご紹介致します。長谷川サダオ「1978〜1983」展

2014年8月28日(木曜日)〜9月13日(土曜日)

成山画廊:東京都千代田区九段南2ー2ー8 松岡九段ビル205号室

TEL&FAX:03ー3264ー4871

E-MAIL:info@gallery-naruyama.com

ホームページ:http://www.gallery-naruyama.com/

営業時間:月、火、木、金、土曜日 13時から19時まで

水、日曜日、祭日 休廊

ちょっと宣伝、『奴隷調教合宿』第10話掲載です

トークショー「にじいろ☆シアター」のご案内

明日7月7日(月)、新宿でトークショーに出ます。

7月12日から始まる第23回東京国際レズビアン&ゲイ映画祭のプレ・イベント、TILGFF × 2CHOPO 「にじいろ☆シアター」スペシャルトークショーで、映画ライターのよしひろまさみちさん、女装パフォーマーのブルボンヌさんと一緒に(MCはバブリーナさん)、ゲイ映画についてあれこれ喋らせていただく予定。

特に予約とかは必要ないイベントなので、お気軽に遊びに来てください。

今年で3年目を迎えたLGBTポータルサイト「2CHOPO」と映画祭が、初コラボレーション!

セクシュアル・マイノリティにまつわる良作映画の数々を紹介する「にじいろ☆シアター」で連載中のよしひろまさみちさん、日本を代表するゲイ・エロティック・アーティストとして、海外でも高く評価されている田亀源五郎さん、女装パフォーマーとしてご活躍されながら、ライターとして映画批評も連載されているブルボンヌさんをお迎えし、たっぷり2時間(!)“にじいろ”に溢れた映画トークを繰り広げます!

もちろん、MCは「2CHOPO」編集長のバブリーナさん!七夕の夜は、二丁目のAiSOTOPEに集合!

日時:7月7日(月) 20:00~22:00 (19:00開場)

会場:AiSOTOPE LOUNGE (〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル1F)

料金:2,000円(※ドリンク代は別となります)

予約:不要

よしひろくんとブルちゃんという組み合わせにつられて、私もオネエ言葉が爆裂してしまいそうな予感がしますが(←他人のせいにするヤツ)、お二人とも、映画についてもゲイカルチャーについても、一癖も二癖もある煩い……いやいや、一家言をお持ちの方々。きっと面白くて濃い話が聞けるんじゃないかと、出演者の私自ら楽しみにしております。

それでは明日、会場でお会いしましょう。お待ちしております!

北米でTシャツ&タンクトップ3種発売、他、つれづれ

今週、ドイツ/フランス合同出資のTV局ARTE(アルテ。ドイツ、フランス、カナダ、イタリア、ベルギー、オランダ、スイスといったドイツ語圏とフランス語圏で放送)からのインタビュー取材を受けました。写真はその取材記者、アレックス氏。

このARTEからの取材は、去年もパリでドキュメンタリー番組用にインタビューされましたが、今回のはそれとは別。最初にオファーされたときは、ちょうどイタリア出発前だったのでタイミングが合わず、お断りさせていただいたんですが、渡航中に再び、帰国後でも可能になったのでお願いしたいという連絡があり、そこまで言われるのならとお受けした次第。

先方さんは拙仕事場での収録を希望されていたんですが、申し訳ないけれどそれはお断り。私の仕事部屋は寝室と共有だし、他人様が見たらドン引き間違いなしの散らかりようだし、撮影のために片付けるのは時間がもったいないし。

というわけで、ならば景色がいいところでと上野公園を希望され、ま、別にいいかと屋外収録。スタート早々、雷雨に見舞われたりはしましたが、その後はまぁそこそこの天気で、3時間ほどかけて無事終了。ただ、アレックスが希望していたボートに乗っての撮影(アイドルビデオじゃないんだから)は断念。

もう1つ、何処か私に縁のある場所での撮影も希望されておりまして、とはいうものの私は、飲みに出たりすることは全くないので、縁の場所と言われても……と暫し悩んだ後、そうだ、上野ならBIG GYM店内はどうかしらんと思い付く。

日本のゲイショップでの撮影と聞いてアレックスは大喜び、BIG GYM上野店にもお願いしたところ、急な話にも関わらずご快諾いただたので、そちらでも撮影。

BIG GYM上野店長およびスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

取材ご協力の御礼も兼ねて、BIG GYMさんでは拙新刊『エンドレス・ゲーム』にもサインを入れてきましたので、ご希望の方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。

【お知らせ】田亀源五郎先生の最新短篇集「エンドレス・ゲーム」サイン入りバージョン入荷しました!ファン垂涎のアイテム・・・!これは家宝になる事間違いなしです!!

明後日6月29日(日)21:00に販売開始の予定です!お楽しみに(^^) pic.twitter.com/j3pKm3UaQV

— BIGGYMonline (@BG_online) 2014, 6月 27

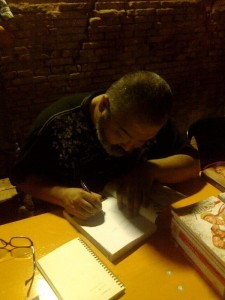

更にもう1つ、私が絵を描くところも撮影したいと言われ、しかし私はテーブルと椅子がないと描けないので、あれこれ候補を考えた吸えに、最終的にはアレックスが知っているという秋葉原のカラオケボックスへ。四人用の個室をとり、そこで下絵からペン入れまでを撮影。

気がついたら、上野公園で待ち合わせしてから、既に9時間半が経過していた。もう、ぐったり(笑)。

ともあれ、ARTEの取材はそんな感じで、丸一日(打ち合わせや事後処理も含めると三日)かけて無事終了。

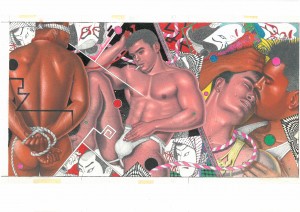

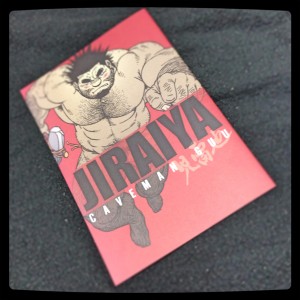

数日前には児雷也画伯から、アメリカで出た英語版新刊『Caveman Goo』をいただきました。

ガチムチ石器人たちがヤりまくるコメディ。可笑しくてエロくて楽しい。因みに私は、主人公Gooよりもヤリ友のDonの方がタイプ。

あと考えてみると、児雷也画伯のマンガをこの大判サイズ(約B5、週刊誌大)で読むのは初めてかも。流石に絵の迫力が桁違い。そして当然のことながら、北米版なので完全無修正。画伯のファンなら、何としてでも入手する価値大ですぞ!

この『Caveman Goo』は、アメリカのMASSIVEで発売中。また、今秋に北米で発売予定の、日本のゲイマンガとその作家を紹介する本(英語)、『Massive: Gay Erotic Manga and the Men Who Make It』にも収録予定。

後者の本の出版に関しては、私もだいぶ協力しているので、ぜひ成功して貰いたい。

このMASSIVEからは、LGBTプライド月間に合わせて、私のイラスト入りTシャツ&タンクトップ3種も、新たに発売になりました。

詳しくはこちら。

今週中頃には、拙英語版単行本『Endless Game』『Gunji』の版元Bruno Gmünderから、2014年秋冬の出版予定カタログのプレスリリースが出ました。

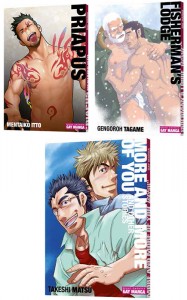

前にここで「そのうち時が来たらまたお知らせできるかも」とか、ここでもちらっと触れたように、Bruno Gmünder Gay Mangaというレーベルでの、日本のゲイマンガの英訳出版シリーズが、ようやく本格的にスタートする予定です。

というわけで今年の秋から冬にかけて、一十/MENたいこさんの『Priaps』、松武さんの『More And More Of You and other stories』、私の『Fisherman’s Lodge』(英訳版『冬の番屋』+『告白』『END LINE』)が、順次発売予定です。

これまた私、いろいろと協力しているので、ぜひ成功して欲しいプロジェクト!

週末には、ポット出版のスタッフたちと一緒に、神宮前二丁目にできたLGBTフレンドリーな創作エスニックレストラン、irodoriへ。雰囲気良し、お料理美味し、上階には洒落たギャラリー・スペースなどもあるので、よろしかったら皆様ぜひお立ち寄りを。

写真は左から、私の友人で日英翻訳などもお願いしているジョナサン、私、ポットの沢辺さん、irodoriの杉山文野さん、ポットの那須さん、佐藤さん、大田さん。

イタリア紀行(4)

6月6日

昼頃の電車でフィレンツェからボローニャへ。アドリアーノが仕事で留守だというので、ニーノが部屋の鍵を持ってお出迎え。

今日の予定は、17時から明日のNipPopワークショップについて市口さんとイゴール書店で打ち合わせ、引き続きイゴール書店で18時半から出版発表会&サイン会、夜にNipPop関係者たちと夕食、その後23時からボローニャで月一開催のベアパーティFeed The Bearsでのサイン会……という、けっこう盛り沢山のスケジュール。

ところが出迎えに来たニーノから、更に15時にミラノから来るゲイ雑誌Prideのインタビュー、インタビュー終了から市口さんとの打ち合わせの間に、アドリアーノが撮る私のドキュメンタリーの撮影というスケジュールが加わったと聞かされる。ひぃ(笑)。

ともあれ、いったんニーノと別れて、数時間後に再びボローニャ中央駅で待ち合わせ。少し遅れてPrideの編集者も到着。連れだって駅前のカフェに行き、テラス席で取材を受けることに。

編集氏、「うちの雑誌の見本を持って来ました。お土産です」と、Pride誌のバックナンバーをずらりとテーブルに並べる。それが、これ。

これらを剥きだしで渡されたので、カバンの中に大きめのエコバッグ(スーパーとかで買い物をしたり、不意に大きめのお土産を買ったとき用などに、常に持ち歩いている)を入れておいて良かったとホッとする(笑)。

インタビューは小一時間で終了。編集氏、長年の拙作のファンで、だいぶ前に日本への渡航経験もありということで、年期の入った『柔術教師』の単行本にサインも頼まれる。

そこにアドリアーノ到着。ニーノおよび編集氏と別れて、映像収録スタート。

インタビューは後日収録するということで、今日はその合間に挟むイメージショット的なもの(……だと思う)を撮影したい等のコンセプトを聞かされる。

まずは初日に行った市庁舎へ。回廊を歩いたり、あちこち見物している風のショットをゲリラ撮影。地下のローマ遺跡にも、このとき初めて入った。

それから街中、アルキジンナージオ宮など、場所を移動しながらあちらこちらで撮影。アドリアーノに「これでいい?」と訊くと、「OK、グッド・アクター」と言われたので、「じゃ、ソフィア・ローレンみたいに撮ってね!」と言ったら、「いや、マルチェロ・マストロヤンニみたいに撮る」との答え(笑)。

この撮影の一貫で、パゾリーニの家の前にも行く。感激。

しかし映像がイマイチだったとのこで、後日再撮する羽目に(笑)。

そうこうしている間に、市口さんとの待ち合わせ時間が迫ってきたので、急いでイゴール書店へ向かう。それでもだいぶ遅れてしまい、お待たせしてしまった。申し訳ない。

市口さんと近くのカフェに移動して、明日のワークショップの打ち合わせ。先日、オノ・アルテ・ギャラリーでの打ち合わせや、お渡しした資料を元に、きっちりレジュメを作ってきてくださった。感謝。

打ち合わせついでに、あれこれ雑談。私からすると、主にヨーロッパで作品発表をしている日本人マンガ家のお仕事というのは、何から何まで初めて聞くことばかりなので、とても面白い。

そうこうしていたらニーノが迎えに来たので、再びイゴール書店に戻ってイベント開始。

出版発表会はトークショー形式。私とニーノ、そして、通訳担当のジュゼッペが遅れるとのことだったので、代打で市口さんという面子でスタート。

この出版発表会に関しては、ローマから取材に来てくれた、日本のマンガやアニメの情報サイトAnime Clickが、動画クリップなどを含めて記事をアップしてくれたので、興味のある方はどうぞ。こちら。

トークの中身は、例によって私にとってのイタリア文化の影響であるとか、日本におけるゲイ文化とBL文化の関係などについてが多かった。個人的には、もうちょっと私自身の作品についての話などがしたかった感じ。

というのも、一般論的なことを訊かれても、答えられるのはあくまでも私の私見でしかないからです。しかし今回のイタリアでは、その手の質問の答えを求められるケースが多く、その結果、そこから《私見》という要素が抜け落ちてしまい、あたかも一般論であるかのように拡散してしまう可能性と、そのリスクについて、ちょっと慎重になりたい気分にさせられた感あり。

トーク・イベントが終わると、皆は外に用意された飲み物や軽食などで懇談。しかし私は本にサインをしなければならないので、そっちにはほとんど混じれず(笑)。

例によって、コレクション的な大量の各国語版を持参してくれたファンもいて、いつもながら感激。今回の彼は、冊数が多くて迷惑になると気遣ってくれたのか、他の皆のサインが終わるまで待っていてくれた。優しい。

来場者へのサインを済ませた後は、今度はイゴール書店に、あらかじめ注文があった通販分にサイン。もちろん注文者のお名入れもする。それが終わると、今度は書店の在庫分にサイン。私個人の単行本のみならず、作品が収録されているゲイ・アート・ブックにもサイン。

全部合わせると結構な量で、ようやく全てのサインが終わって外に出たときには、もう飲み物はなくなっていた(笑)。

それから、また記念撮影に応じたり。私の隣にいるのが、Anime Clickのダリオ。

書店イベントが一段落ついたところで、ニーノ、市口さん、ジュゼッペ他、NipPop関係者たちと一緒にレストランへ移動。

NipPopのディナー。

左から、私、アメリカの大学教授だというイアン、市口さん、アニメ『聖闘士星矢』イタリア語版の声優さん、ジュゼッペ、ニーノ。

NipPopは日本文化のイベントだけあって(何でも東日本大震災の応援イベントとしてスタートしたものだそう)、日本語話者も多く会話が楽。海外渡航中にこれだけ日本語を良く喋ったのは、私の経験ではちょっと珍しい例。

料理の中で印象深かったのは、素揚げして膨らんで中が空洞になったパスタ生地(元はラザニア生地のようなもので、それがシュークリームの皮みたいな塩梅になっている)に、ハムやらサラミやらチーズやらを詰めて食べるというもの。シンプルだけど美味しくて、ついつい手が伸びる。

ディナーの後は、ニーノと一緒にベア・パーティFeed The Bearsの会場へ移動。現地でファビオも合流。

会場は、かつては塩の倉庫だった古い建物を、そのまま中はクラブ、敷地内の外には、オープンエアーのバーや、野外コンサート会場などがあるというエリア。いわゆるトレンディ(古い)なスポットらしく、後日「あ〜、そこ一度行ってみたいの!」という現地住まいの方の声あり。

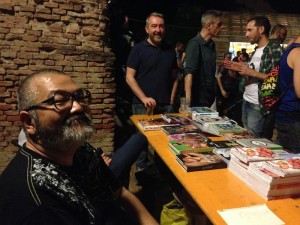

私のサイン会は、オープンエアのスペースの方。一段高くなったところに、テーブルと椅子と本(そしてレインボー・フラッグ)がセッティングされ、同じテーブルにはイゴール書店の出店も。

ちょうどコンサート会場の方では、何かのライブの真っ最中。お客も完全にミックスで男女半々、ストレートも多い感じで、最初は「え、ここでサイン会するの?」と、ちょっとビックリしたんですが、時間が遅くなるにつれてゲイ比率(ベア・パーティなので主にヒゲ男)がどんどん上昇、深夜を回った頃には、ほぼゲイ男性ばっかという状態に。

そんな中で、サイン会スタート。

とはいえ、サインを求めて列が出来るというわけではなく、たまに求められるとサインに応じるといった具合の、まったり営業。そんな感じで、もっぱら周囲とお喋りしていると、パリ在住の友人と共通の知り合いがいたりして、世界の狭さ(特にゲイ世界の)を感じたり。

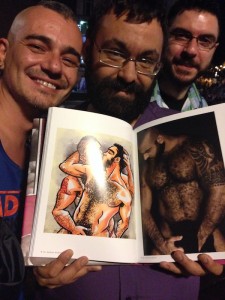

あと、前にここでも書いたように、イタリアのアーティスト、アンドレアと「一緒の本に載ったね〜」と、一緒に記念撮影。

ニーノたちと一緒の写真では、アンドレアに「自作で一番のお気に入りのページを開いて!」とリクエスト。

少し遅れて、ディナーで一緒だったイアンが、ジュゼッペに連れられて到着。イアンはノンケの妻帯者だけれど、クラブ大好き(何でも自分でDJもするらしい)なので、ベア・パーティーに興味を覚えたとのことで、「中年で腹が出ている自分でも、ここならアウェーじゃない!」と、かなりはじけていた模様(笑)。イタリア人のジュゼッペも、「こんなに大量のゲイ・ベアーを見たのは初めて!」と驚いていたくらい、盛況なパーティでした。

何でもイタリアでは、都市によってゲイ・シーンの状況はかなり異なっており、田舎の方にいくほど保守的でLGBTに対して厳しい状況になるのはどこも同じなれど、このボローニャは古くから大学都市として栄えたという歴史もあり、排外的な気風がなく、イタリアの中でも特にリベラルな都市なんだそうな。到着初日に、ニーノが冗談めかして「イタリアのほとんどのゲイはボローニャにいるよ!」と言っていたけれど、それもあながち冗談じゃないよ的なことは、複数の人から聞きました。

建物の中では、クラブ営業が行われていたけれど、本のテーブルを離れてはいられないので、残念ながらそっちには殆ど顔を出せず。後になって、VJで私の絵が投影されていたと知り、ちょっと見たかったと惜しい気持ちに。

そうこうしているうちに深夜もだいぶ過ぎ、イベントのハイライトであるケーキカットが行われるというので、クラブのステージ上に呼ばれる。

ここでちょっと補足しておくと、何でもこのFeed The Bearsというイベントは、いかにもイタリアらしく《食》が重要なテーマであり、食文化を通じてゲイ文化を広め、ゲイ・コミュニティーも繋げていく等の主旨だそうで。そんなわけで毎月のイベントでは、それぞれ季節やテーマに合った料理が供され、今回は周年パーティということでケーキだったそうな。

そんな中で、私もケーキをいただく。スポンジの間にアイスが挟まっていて、クラブの熱気の中では特に美味しいケーキでした。

そして、アドリアーノと一緒に彼の車で帰宅。

ベッドに入ったのは午前3時過ぎ。明日のワークショップのために、朝8時には起床しなければならないので、寝不足がちと心配(笑)。

6月7日

朝、アドリアーノと一緒に朝食を取り、彼の車でNipPopのワークショップ会場へ。途中でニーノも合流。

車で移動したので正確な場所が良く判らないんだけれど、会場は図書館っぽいところ。敷地内には既に、NipPop関連の露天だかブースだかが並んでいる。

会議室のようなところで、ワークショップがスタート。パネラーは、私、市口さん、そして通訳のジュゼッペ。

あらかじめ市口さんと打ち合わせをしたところ、イタリアのコミックスは基本的にストーリーと絵が分業制で、日本のマンガのように、一人の作家が話も作れば絵も描くというのが、習慣的にないそうです。更に、いわゆるグラフィック・ノヴェルの波もまだ来ていないそうなので、そういう意味で目新しいであろう、《アイデアを出す/プロットを立てる》ということについて主に解説していくことに。

私と市口さんが交互に、用意したアイデア・メモや実際のネームの画像などを、プロジェクターでスクリーンに投影しながら、それぞれのやり方や考え方などを説明。市口さんはイタリア語がペラペラなので問題ないけれど、私は完全にジュゼッペにおんぶに抱っこ(笑)。

参加者からの質問は随時受け付けて、最後は会場参加型ということで、三題噺を皆で作ってみることに。参加者からランダムにお題を求めたところ、《マンガ/指輪/パニーニ》になりました。

それを元に、まず私と市口さんが即興で作ったプロットを披露、続いて参加者にも、それぞれプロットを発表してもらうといった内容。

そんなこんなで、ワークショップは無事終了。

その後、ニーノが働いているボローニャで一番大きなコミックショップを案内して貰う。

とても広いお店で、陳列も細かく分類されていて、日本で言うところの昔の大手輸入レコード屋(移転前の渋谷のタワレコとか)みたいな感じ。倉庫も含めると、びっくりするくらいの床面積で、これは探すのも買うのも楽しそう。

また、私とニーノの『冬の番屋』イタリア語版の記事が、ボローニャの新聞に掲載されたとのことで、その掲載紙を貰う。嬉しい。

それからカフェでお茶などした後、昨夜の寝不足もあったので、この日は早々に帰宿。夕飯も、アドリアーノと二人で家で。

6月8日

今日はインタビューのビデオ収録。アドリアーノの友人宅で行うとのことで、彼は朝から手土産のティラミス作り。

出来上がったティラミスと撮影機材を持って、いざ友人宅へ。

左から、昨夜のベア・パーティでも会った友人氏、私、アドリアーノ。

アドリアーノが機材を準備している間、友人氏に音楽の好みを訊かれる。

「いろいろ聴くけど、特に良く聴くのは現代音楽と民族音楽」と答えると、一枚のレコード(CDじゃなくてアナログLP)をかけてくれた。あれ、どっかで聞き覚えが……と思ったら、ファブリツィオ・デ・アンドレの『雲』だった。あ〜、持ってる持ってる、これ。名盤だよね〜。

少し遅れて、通訳をしてくれるジュゼッペが到着。

面子が揃ったところで、インタビュー収録スタート。休憩をはさみながらも、けっこう長い撮影だったような。

インタビューが終わった後は、皆でティラミスをいただく。美味しかった。

友人宅を出た後は、例のパゾリーニの家での再撮を含む、路上撮影アゲイン。

その合間に、私が街中にある男性裸像彫刻を見つけては、ちょくちょく写真を撮りに走るもんだから、アドリアーノに「ゲンゴローにはレーダーでもついているんじゃないか」と笑われる。

でもさ、こーゆーのがあちこちにあるって、日本では考えられないし、何しろステキじゃない(笑)。

この日は会場に顔を出せなかったけれど、NipPopも無事に全スケジュールを終えたらしく、夕飯は再びその関係者たちとディナー。

日本語話者が多いテーブルだったせいもあり、すごくいっぱい喋って、すごく楽しかった。

左から、私、市口さん、ジュゼッペ、NipPopの立役者であるパオラ。

夜遅くに寄宿すると、ニーノから頼まれたサイン用の伊語単行本の山が。「急がなくていいから」とは言うものの、明日は一日ヴェネツィア観光に行く予定なので、さっさと片付けることにする。

6月9日

丸一日、完全なオフなので、アドリアーノがヴェネツィアへ連れて行ってくれるという。現地で同地在住のジュゼッペと合流予定。

午前中の列車で、昼前にヴェネツィアに到着。

駅を降り、サン・ジェレミア教会などを覗きながら、大量の観光客と一緒にリアルト橋方向へ。

こちら、サン・ジェレミア教会に安置されている、サンタ・ルチアの亡骸。

セルフィーでアドリアーノと一緒に記念撮影なんかしながら、リアルト橋近くまできたところで、アドリアーノのスマホにジュゼッペからメッセージ。橋のところで落ち合うことに。

ジュゼッペの案内で、ヴェネツィア観光開始。

コンタリーニ・デル・ボーヴォロ階段。

サン・マルコ広場。

サン・ザッカリア教会。

お昼ご飯はジュゼッペお薦めの、小さなサンドイッチ風盛り合わせの出てくるお店で。

あちこち見物しながら、ジュゼッペがしてくれる解説が、とても面白くて楽しい。

そして私は、また男性裸像を撮りに走ったり(笑)。

ジュゼッペのお家にもお邪魔しつつ、炎天下の中をひたすら歩いていたら、ちょいと私はグロッキー。それを二人が気遣って、帰りの列車を少し遅らせて途中休憩などを入れてくれたところ、いざ駅についたら列車自体も40分の遅延。

それでも日暮れにはボローニャに戻り、再びサウロのレストランに行って夕食。

そこにニーノが、またもやサイン用の本の山を抱えて登場(笑)。

そんなこんなで、けっこう遅くなってから帰宿。

明日の飛行機で帰るので、荷造りしつつも、実はもう一仕事あり。アドリアーノのアイデアで、私がイタリア語で喋っているのを、音声だけ収録したいとのこと。

インタビューでの私の発言を元に、彼が用意したイタリア語の原稿を、発音を教えて貰いながら、私が片言で喋るのを、ダイニングにセットされたマイクに向かって数回録音。

当然完璧にはできなかったけど、後はアドリアーノが、上手くいった部分をツギハギしてくれるとのこと(笑)。

6月10日

昼過ぎにミラノ発の飛行機に乗るので、そんな早過ぎもしない時間にボローニャを出発。

駅までアドリアーノが車で送ってくれて、そこにニーノとファビオも合流して、三人でホームで見送ってくれました。

市口さんやパオラに、お別れの挨拶をするタイミングを逸してしまったので、車内でメールを打って送信。

ミラノで電車を乗り換え、マルペンサ空港へ。

そして再び、香港経由で成田へ向かったのだが、やっぱり行きと同様に、帰りもボローニャ駅から成田空港まで、ほぼ24時間かかって、翌11日の昼過ぎに到着。

イタリア紀行、これにて終了です。